生理学知识补充

生理学知识补充

一、受体脱敏:在长期使用一种激动药后,组织或细胞对激动药的敏感性和反应性下降的现象。

二、生物利用度:经任何给药途径给予一定剂量的药物后到达全身血循环内药物的百分率称生物利用度,即生物利用度=A/D×100%(A为体内药物总量,D为用药剂量)。

三、肾小球滤过:血液流经肾小球毛细血管,除蛋白外,其余成分均能滤过进入肾小囊腔生成超滤液,是尿生成的第一步。

四、胃排空:食物由胃排入十二指肠的过程。

五、肾单位:由肾小体和肾小管构成,肾小体由肾小球和肾小囊组成。

六、允许作用:一种激素对其他激素的支持作用。

七、血细胞比容:血细胞在血液中所占的容积百分比。

八、小脑对运动的调节:前庭小脑:维持身体平衡;脊髓小脑:协调随意运动、调整肌紧张;皮层小脑:参与编辑随意运动。

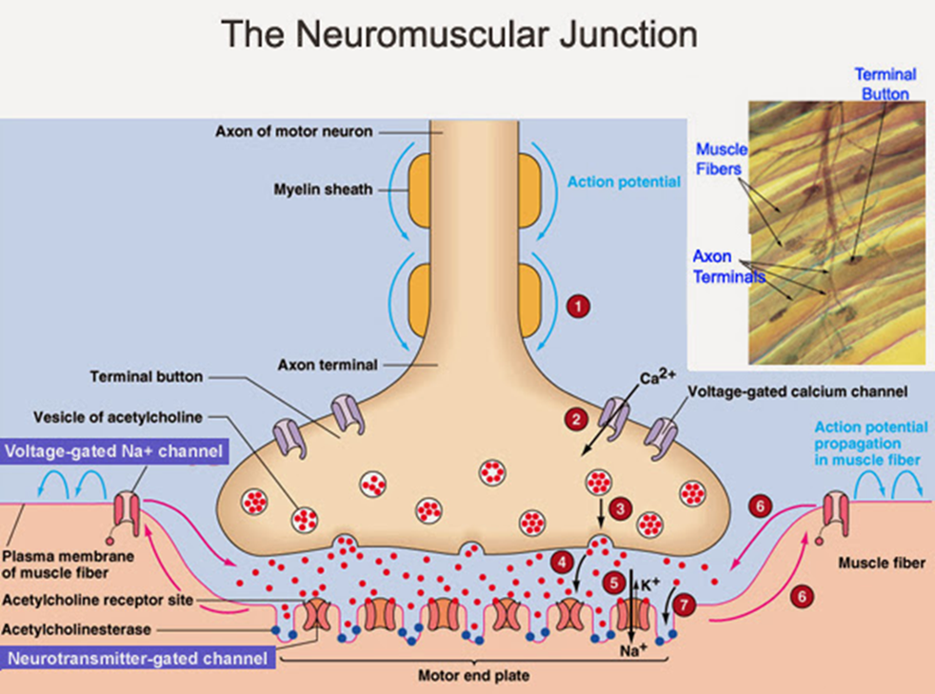

九,骨骼肌神经-肌接头的兴奋传递过程。运动神经末梢动作电位 - 接头前膜去极化 - 电压门控钙通道开放 - 钙内流-接头前膜囊泡出胞释放ACh - 激活接头后膜N2受体离子通道 – 钠通道开放 – 接头后膜钠内流 – 后膜去极化产生终板电位 – 电紧张扩步 – 总和达阈电位 – 激活电压门控钠通道 – 骨骼肌动作电位。

接头处兴奋的传递

● 刺激引发神经末梢产生动作电位 (兴奋),造成膜的去极化,电压门控Ca2+通道开放,钙离子内流。

● 诱导囊泡与前膜融合,ACh的量子释放到间隙中。

● ACh与后膜的受体结合,激活阳离子通道开放,Na+内流。

● 终板膜产生局部电位,并引发邻接的肌细胞去极化到达阀电位,引发肌细胞膜传导的动作电位。

● ACh被胆碱脂酶清除。

十、影响静脉回流的因素:循环血量;心肌收缩力;交感神经;骨骼肌挤压;呼吸运动;体位改变。

十一、影响动脉血压的因素:1,搏出量:主要影响收缩压;2,心率:主要影响舒张压;3,外周阻力:主要影响舒张压;4,主动脉和大动脉的弹性贮器作用;5,循环血量与血管系统容量的匹配情况。

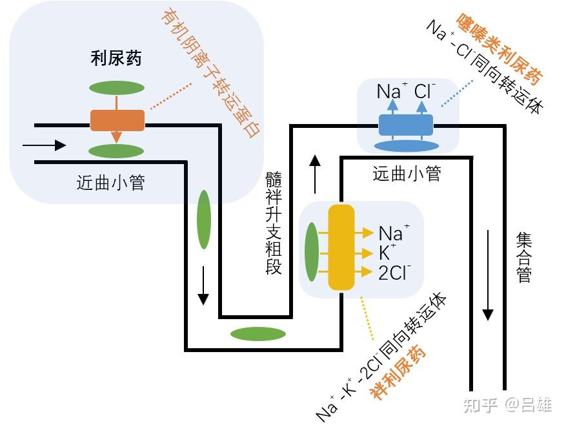

十二、利尿药呋塞米:特异性抑制髓袢升支粗段顶质膜上II型Na+-K+-2Cl-同向转运体,减少NaCl重吸收,降低肾脏稀释和浓缩功能,排出接近于等渗的尿液。

生理性止血(凝血)

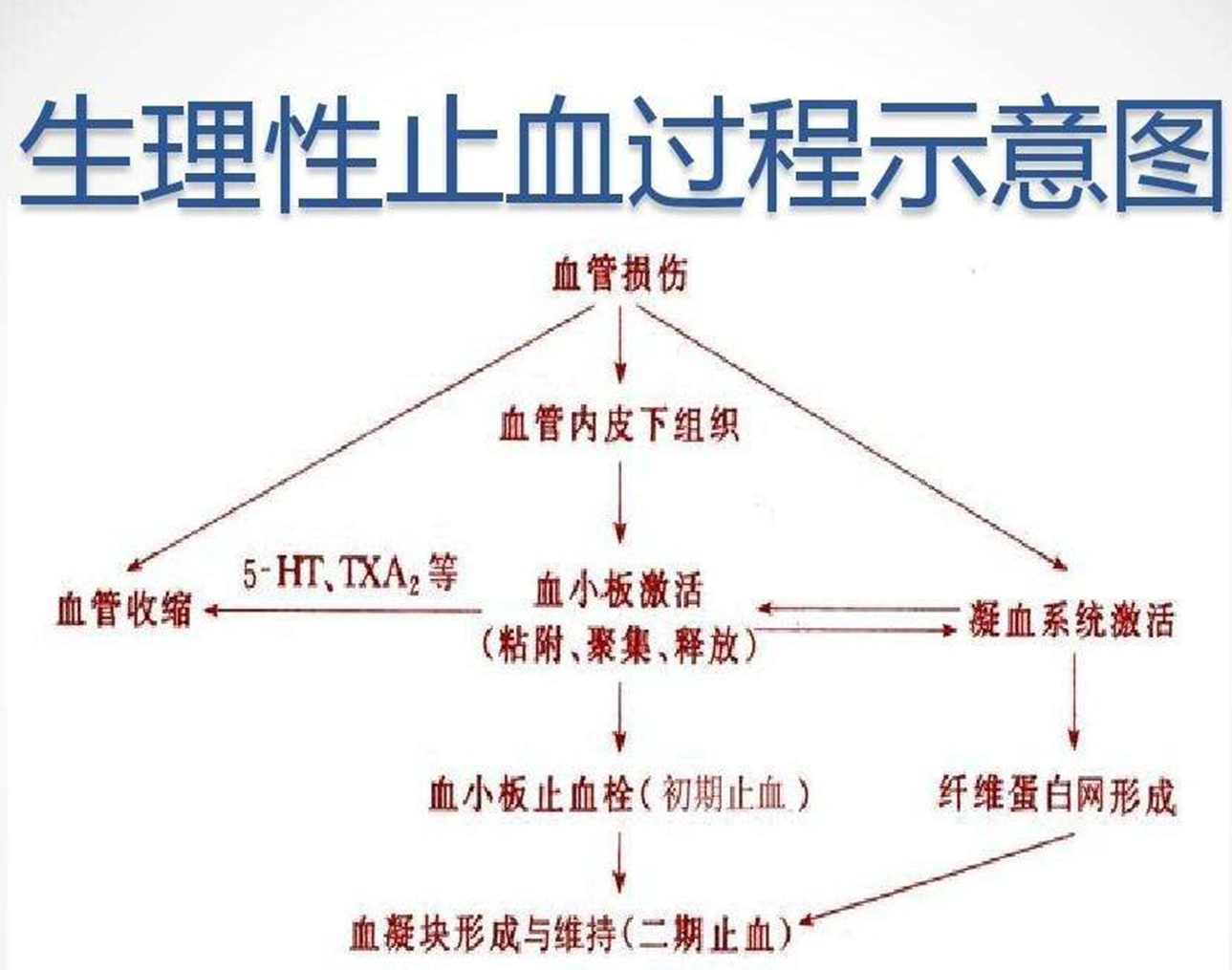

(一)基本过程

1、血管收缩:受损血管局部血管收缩,血流减少,有助于阻止出血。

● 损伤刺激反射性血管收缩

● 血管壁损伤引起血管肌源性收缩

● 损伤处血小板释放5-HT、TXA2缩血分子,引起血管收缩

2、血小板止血栓的形成

● 血管内皮组织暴露

● 血小板激活 (黏附、聚集、释放ADP与凝血酶)

● 血小板止血栓形成 (一期止血)

3、血液凝固

● 开启凝血系统

● 血液凝固 (可溶性纤维蛋白原转变为不溶性纤维蛋白,交织成网,二期止血)

● 纤维组织增生,永久性止血

(二)血液凝固

● 血液由流动液体变为不流动的凝胶状态。

● 可溶性纤维蛋白原变为不溶性纤维蛋白的过程。

● 复杂的酶促反应以及多种凝血因子参与。

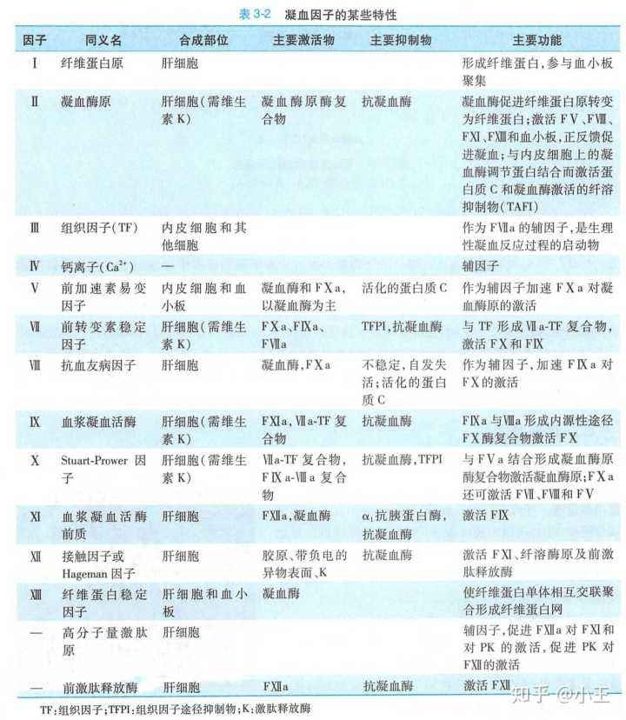

1、凝血因子:参与凝血的物质。

● 共14种

● IV为Ca2+,其它为蛋白

● 多数为无活性的酶原,需酶活化(激活)

● 多数在肝合成

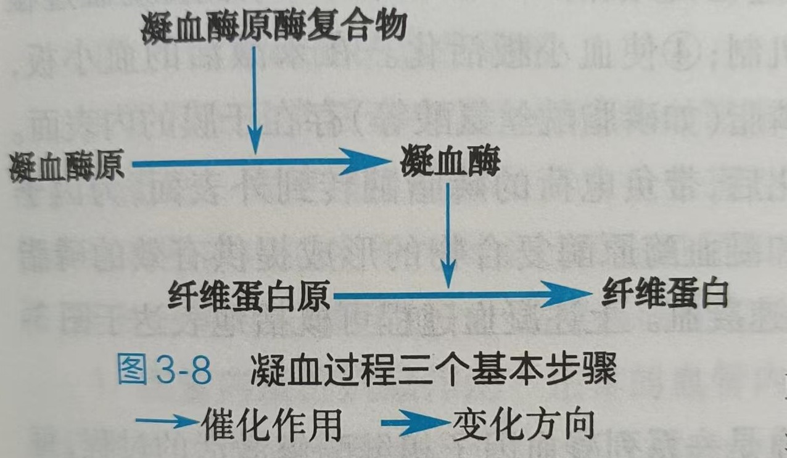

2、凝血过程

● 凝血因子按一定顺序相继激活,生成凝血酶,作用于纤维蛋白原,形成纤维蛋白

● 凝血酶原酶复合物的形成、凝血酶的激活、以及纤维蛋白的生成(三步骤)

抗凝血药

1、肝素:氨基葡聚糖,负电荷大分子,组织损伤时释放进入脉管系统。静脉给药。抗凝血作用。抗凝血酶III。

2、凝血酶抑制剂:阿加曲班等。

抗血小板药

血小板的聚集、黏附以及释放是血栓形成的重要环节。根据调节血小板功能,抗血小板药主要包括:

1,影响血小板代谢酶,如环加氧酶抑制剂:阿司匹林

2,TXA2合成酶抑制剂:奥扎格雷

3,腺苷酸环化酶活化剂(PGI2)和磷酸二酯酶抑制剂(双嘧达莫)

4,ADP拮抗剂:氯吡格雷等。