生理药理学第十五章

第十五章 抗心律失常、抗动脉硬化药

第一节 抗心律失常药

一、膜电位的基本知识

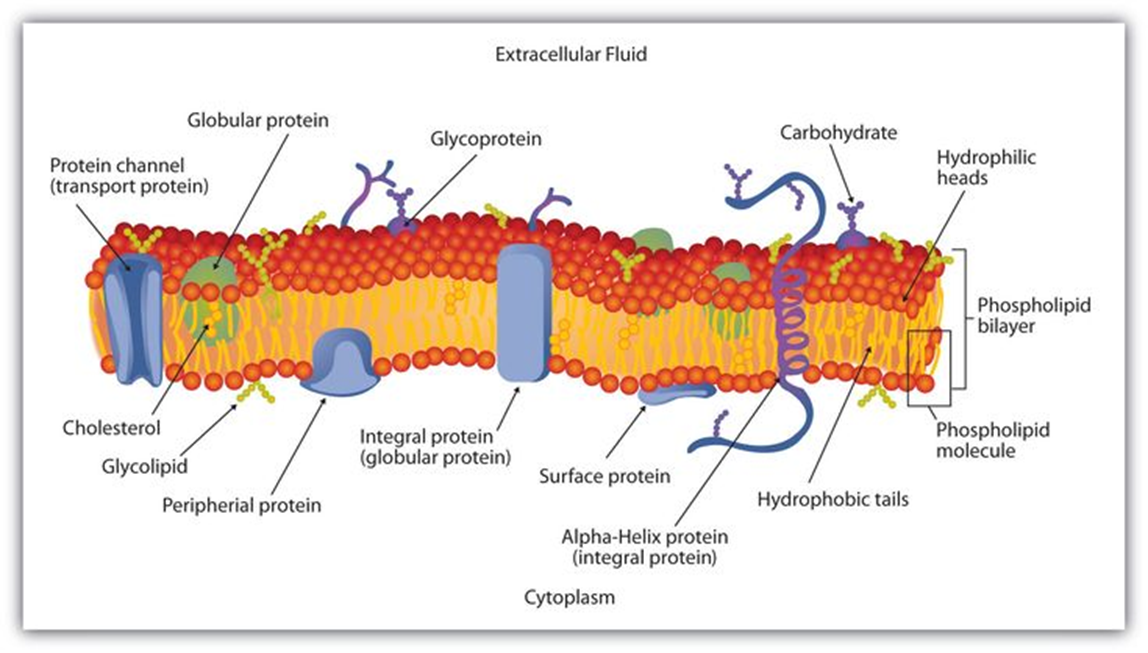

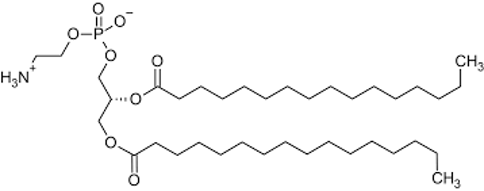

● 双层磷脂。

● 高电阻,构成绝缘层,隔绝细胞内外。

● 不通透离子和水溶性分子。

● 细胞内外均为导电的盐溶液,构成膜电容。

● 磷脂双层含有协助离子以及物质通过的蛋白,如离子通道和转运蛋白。

● 膜电路。

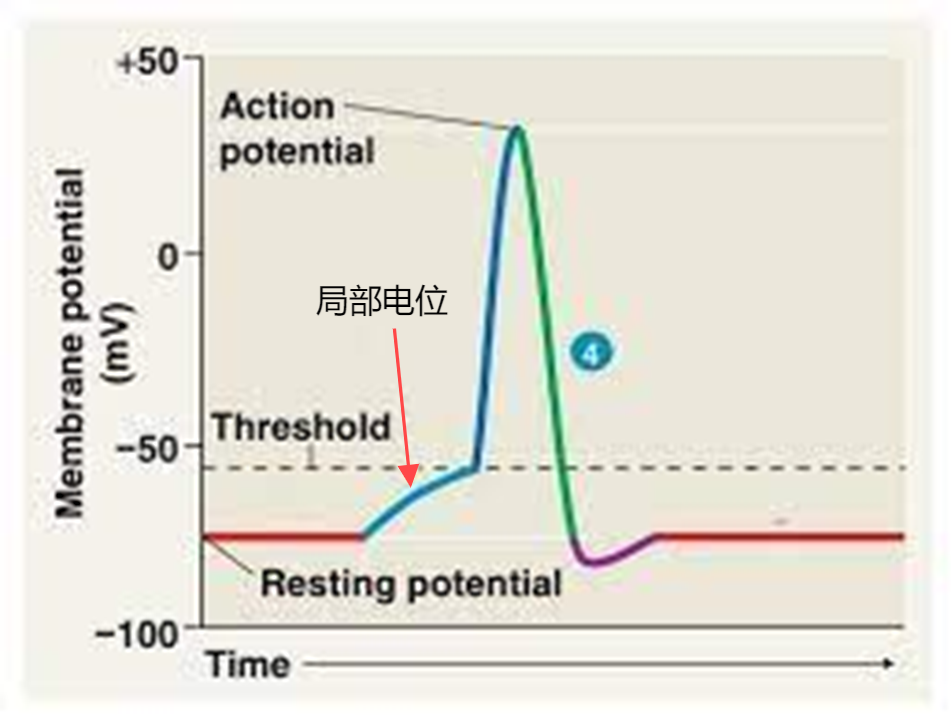

1、静息电位 (Resting Potential, RP)

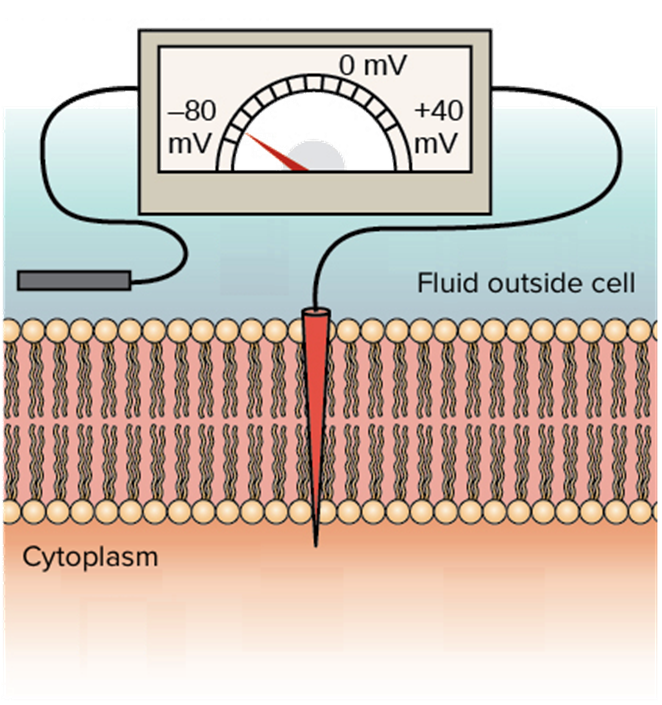

未受刺激时膜内外电位差(稳态)。神经元静息电位在-30 ⁓ -90 mV之间。外正内负。

极化状态 (polarization)

● 去极化 (Depolarization),负值减少

● 复极化 (Repolarization),恢复极化状态

● 超极化 (Hyperpolarization),负值增加

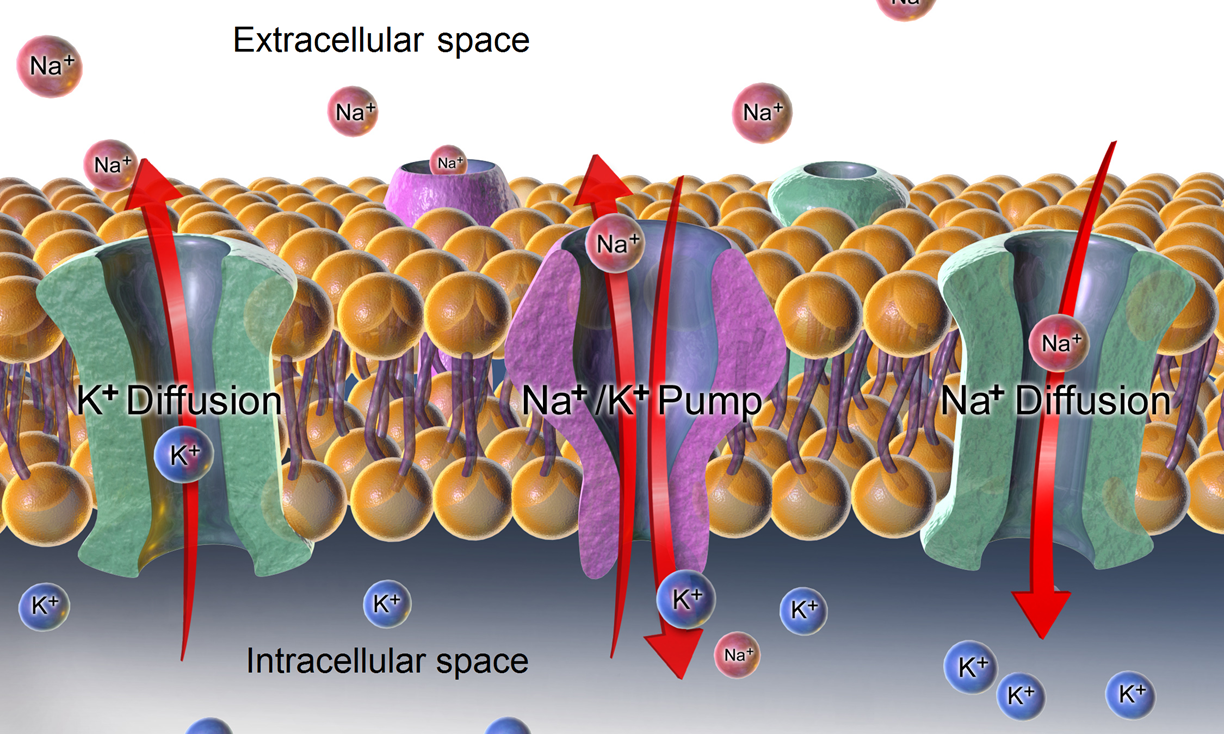

静息电位的离子机制

● 细胞内外离子分布不平衡

● 离子的扩散 (K+>Na+)

● 钠-钾交换泵的作用

正常情况下,细胞内K+>>细胞外,而Na+浓度则相反。离子具有向低浓度方向扩散的趋势。

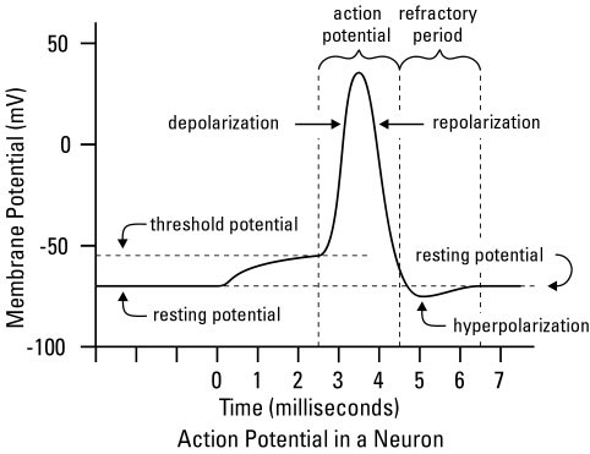

2、动作电位 (Action Potential, AP)

静息电位,稳定态

局部电位,过渡态

动作电位,电信号传导

(1)局部电位:由兴奋引起的电紧张电位。

局部电位的离子机制

● 兴奋产生电紧张电位激活电压门控Na+通道。

● 少量Na+内流,引起部分去极化反应。

● Na+内流不足以克服K+外流的作用。

● Na+内流产生紧张电位成为局部电位。

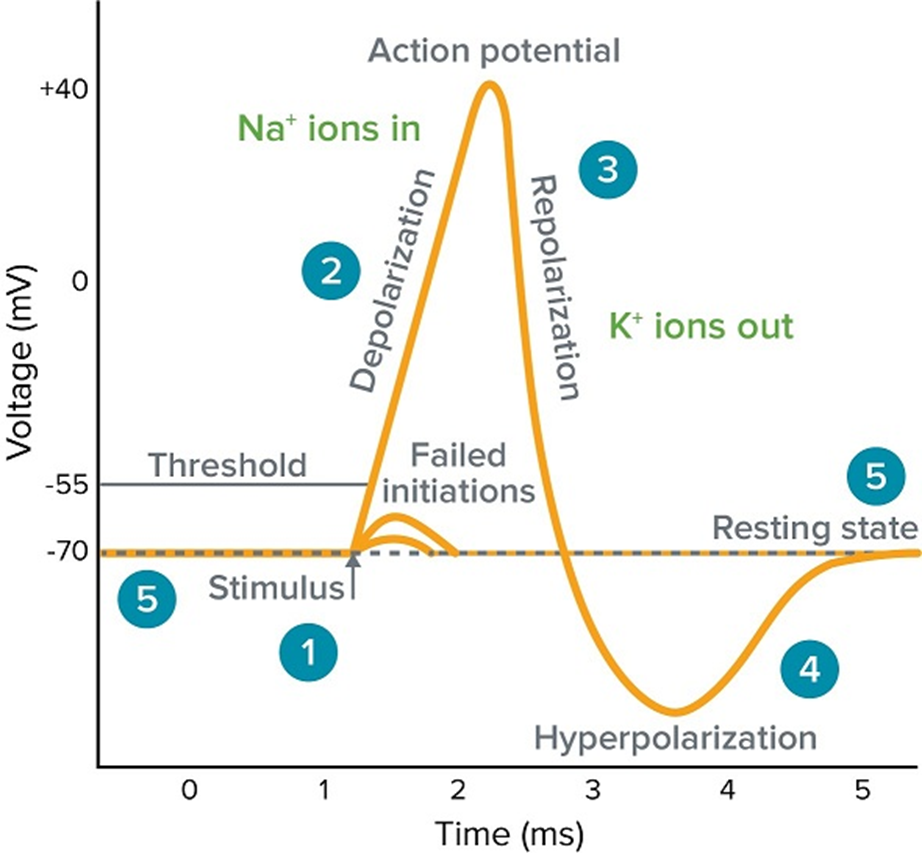

(2)动作电位 (Action Potential, AP)

细胞活动的标志,信息传导的基本单元。电信号分去极化和超极化。

● 去极化:极化的减弱,代表兴奋性升高或激活。

● 超极化:极化的增强,代表兴奋性降低或抑制。

AP的过程:静息电位 (Resting Potential)

阀电位(Threshold Potential)

锋电位 (Spike Potential)

后电位 (After-spike Potential), 复极化后电位和超极化后电位

反极化或超射(Overshoot)

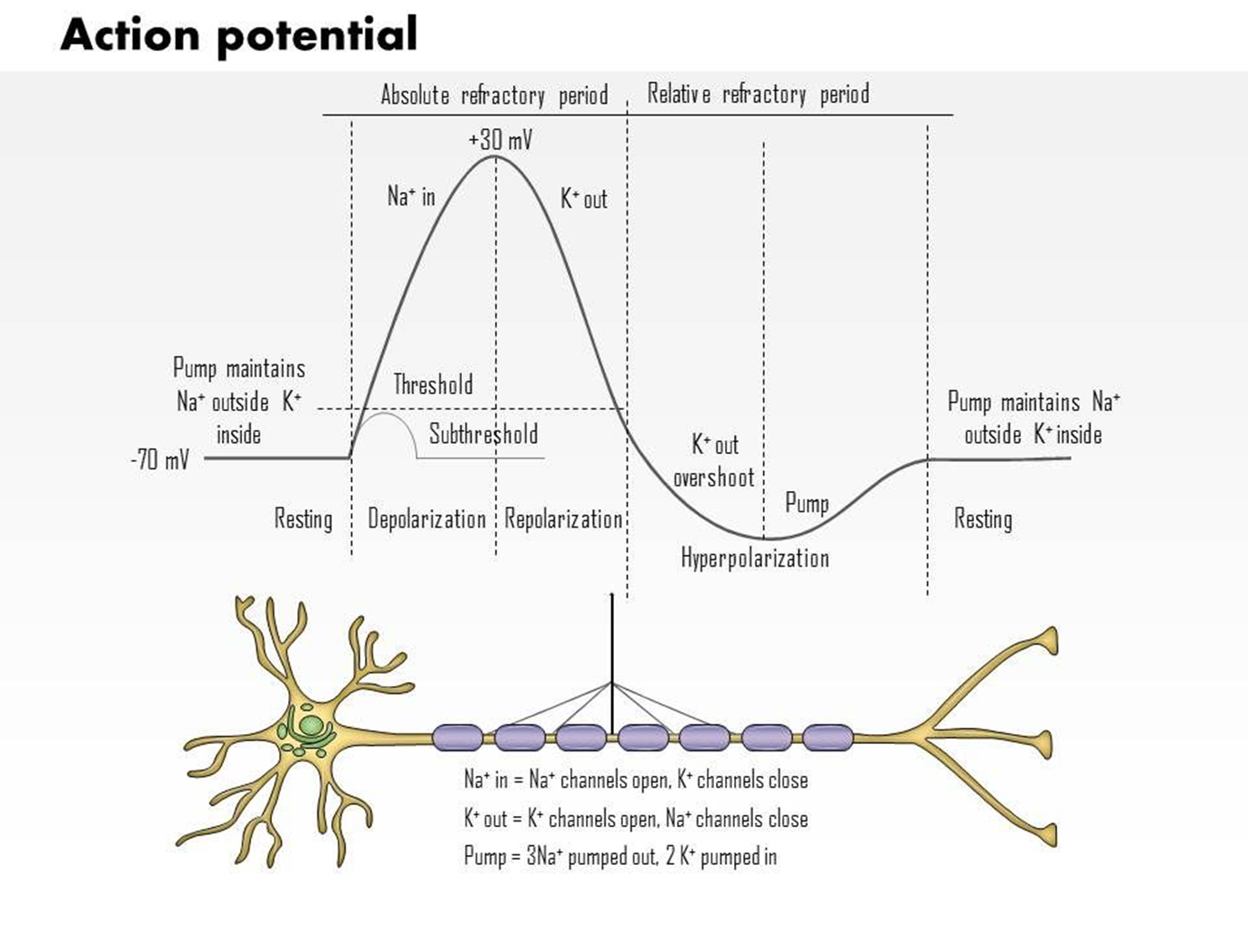

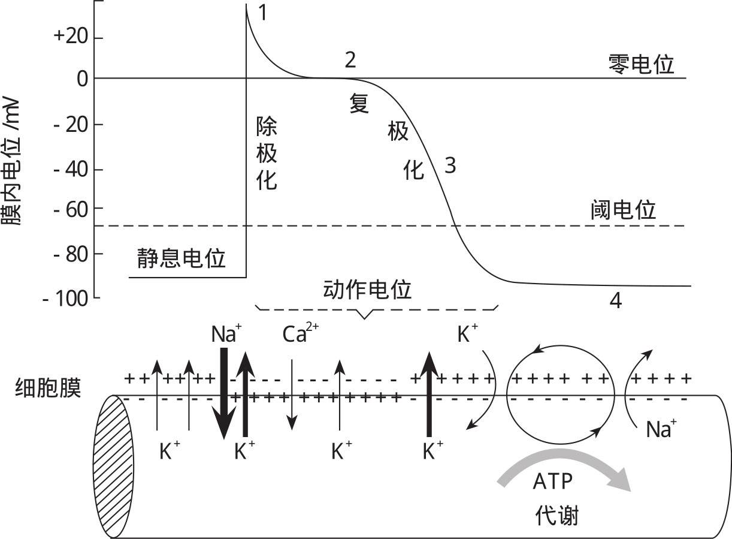

动作电位的离子机制

● 刺激诱发电压门控Na+通道开放Na+内流克服K+外流。

● Na+内流,K+通道关闭。

● Na+通道失活与K+通道激活达到新的平衡(锋电位)。

● K+通道开启外流,Na+通道关闭。

● 锋电位上升一般Na+通道介导,但电压门控Ca2+通道也发挥重要作用。

后电位的离子机制

●大量K+外流导致细胞外K+积蓄,延缓复极化过程。

● Na+-K+泵协调电位回复。

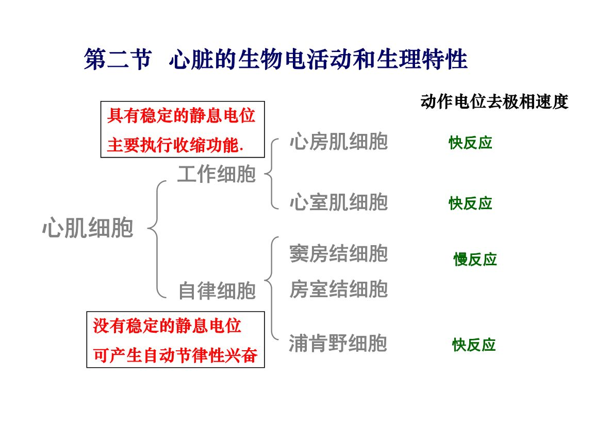

二、心脏的电生理

根据电生理特性分类:

● 工作细胞(心房肌与心室肌,机械收缩作用)。

● 自律细胞(窦房结细胞与浦肯野细胞)。

跨膜电位以及形成机制

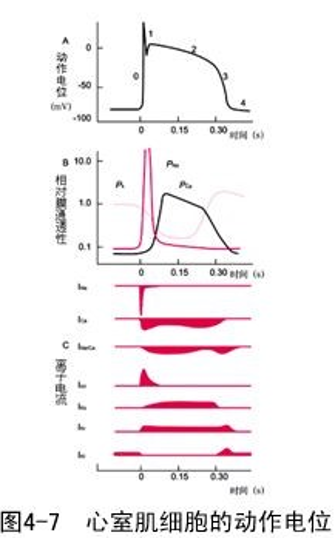

● 动作电位:5个阶段。0期为去极化,1-4为复极化。

1、快速复极初期

2、平台期

3、快速复极末期

4、恢复期

|

|

三、心律失常的发生机制

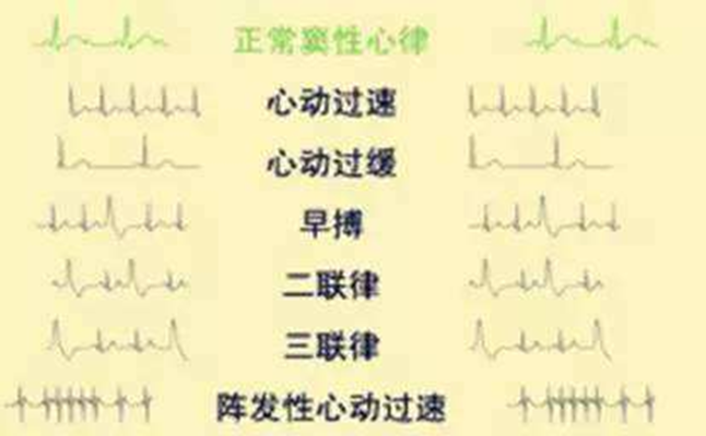

1、自律性升高

本来有自律性的组织自律性升高。本来无自律性的组织产生自律性。

(1)自律性

● 心肌在无外来刺激下能自动产生节律性兴奋的能力。

● 仅小部分心脏细胞具有自律性,如窦房结的起搏细胞 (100次/分钟)。

● 窦房结为心脏活动正常起搏点,自律性最高,依次传导至其它组织细胞。

(2)影响自律性的因素

● 4期去极化速度

● 最大复极电位

● 阀电位高低

(3)自律性升高原因

● 电解质紊乱

● 心肌缺血缺氧

|

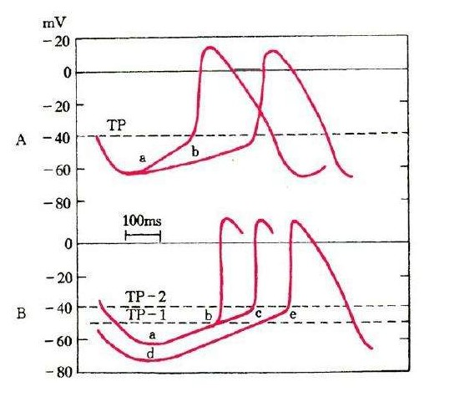

A:速度由a到b时,自律性下降 B:最大复极电位由a到d,或阀电位由TP-1升至TP-2时,自律性降低。 |

|

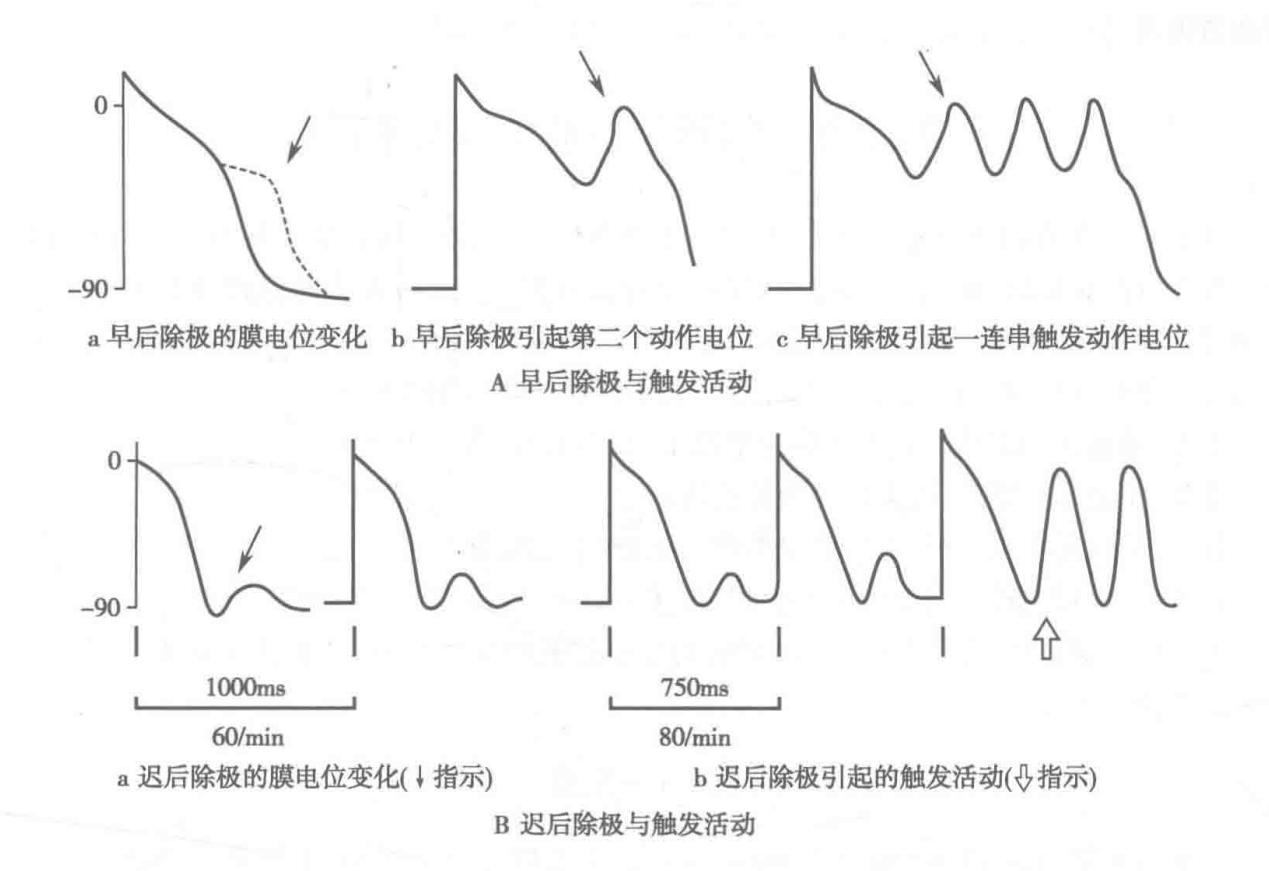

2、触发活动

(1)早后除极

(2)迟后除极

●频率快,振幅小

●震荡性波动,膜电位不稳定

(3)原因

● 低血钾 (早后除极)

● 强心苷中毒、胞外高钙及低钾(迟后除极)

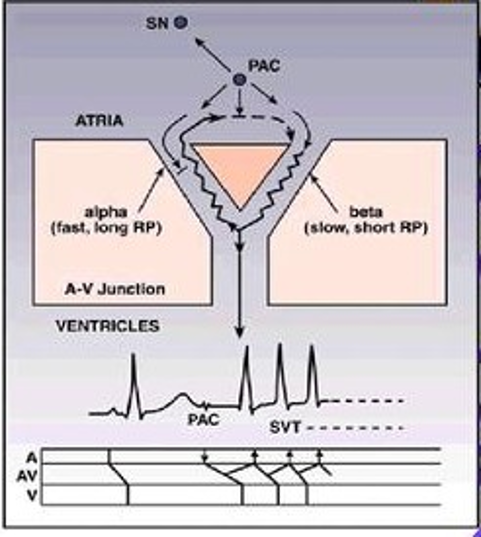

3、冲动传导障碍 (折返激动)

|

|

四、心律失常治疗策略

1、非药物治疗

(1)起搏器

● 植入体内,发放电脉冲,刺激电极所接触的心肌,使心脏激动和收缩,从而治疗心律失常所致的心脏功能障碍。

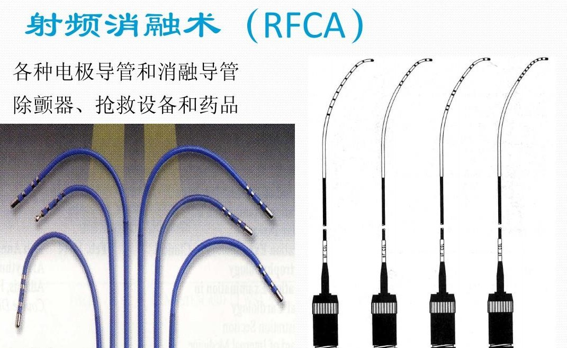

(2)导管消融和手术

● 电极导管插入心脏确定的引起心动过速的异常结构的位置,然后局部释放高频电流,在小的范围内产生很高的温度,通过热效能,使局部组织内水分蒸发,干燥坏死,达到治疗目的。

(3)电复律(心脏电除颤)

● 严重心律失常时,用短暂高压强电流通过心脏,使全部或大部分心肌细胞在瞬间同时除极,造成心脏短暂的电活动停止,然后重新主导心脏节律的治疗过程。

2、药物治疗 (双刃剑)

(1)降低自律性

● 降低动作电位4相斜率

● 提高动作电位阈值(钠通道阻碍药)

● 延长动作电位时程 (钾通道阻碍药)

● 增加静息电位绝对值(钙通道阻碍药)

(2)减少后除极

● 减少迟后除极( 钙通道阻碍药)

● 抑制迟后除极0相去极化(钠通道阻碍药)

(3)消除折返

● 改变传导(钙通道阻碍药和β受体阻断药)

● 延长有效不应期(钠、钾、钙通道阻碍药)

五、常见抗心律失常药物

(一)钠通道阻滞药 (I类)

抑制钠通道,降低0相上升速率,膜稳定剂或快通道阻滞剂。

IA类,复活时间(τrecovery) 1-10s,适度阻滞钠通道。

● 影响传导速度,延长电位时程。

● 奎尼丁、普鲁卡因胺。

IB类,<1s,轻度阻滞钠通道。

● 减慢传导速度,动作电位缩短或不变。

● 利多卡因、苯妥英钠、美西律等。

IC类,>10s,显著阻滞钠通道。

● 明显阻滞传导速度,延长动作电位。

● 普罗帕酮。

适用于快速型心率失常、室性心动过速

(二)β肾上腺素受体阻断药

●阻断β受体,同时具有阻滞钠通道和缩短复极过程作用。

●减慢4相除极速率而降低自律性,降低动作电位0相上升速率而减慢传导。

● 室上性心律失常、中枢性心律失常。

(三)延长动作电位时程药

● 阻滞钾通道,减少钾离子外流。

● 延长动作电位时程,但对动作电位幅度和去极化速率影响较小。

● 室性心律失常、心房颤动、心动过速。

(四)钙通道阻滞剂

● 阻滞L-型钙通道,减少钙电流。

● 降低窦房结、房室细胞自律性,减慢房室传导速度,延长不应期。

● 室上性和房室折返心律失常

六、抗心律失常用药原则

1、先单独用药,后联合用药。

2、用有临床效果的最小剂量。

3、考虑危险性优先,

4、减少致心律失常等副作用。

第二节 抗动脉硬化药

一、血脂代谢生理学

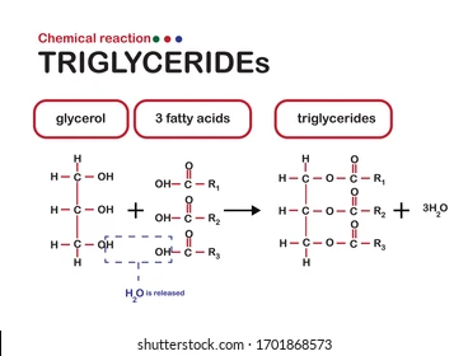

血脂● 甘油三酯(TG)

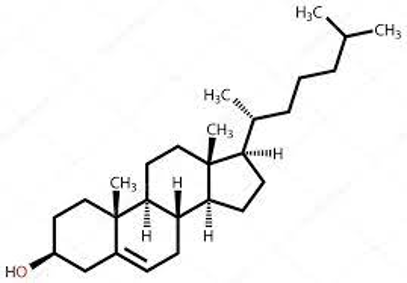

● 胆固醇(CH)

● 胆固醇酯(CE)

● 脂肪酸(FA)

● 磷脂(PL)

磷脂

磷脂

|

甘油三酯

甘油三酯

|

胆固醇

胆固醇

|

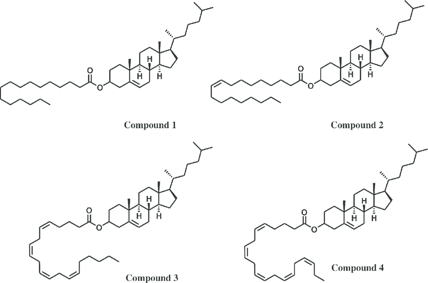

胆固醇酯

胆固醇酯

|

脂肪酸

脂肪酸

|

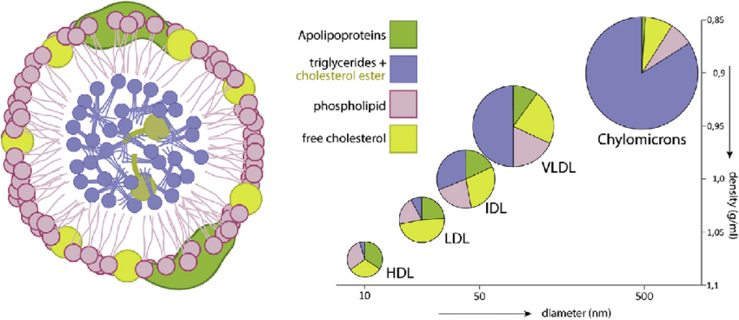

● 球形。

● 内部脂类分子。

● 外部磷脂,胆固醇,载脂蛋白 (apolipoproteins, apo)。

● 脂类分子在血液存在、运输、代谢的形式。

载脂蛋白

● 水溶性多肽。

● 已知多类具有不同功能的apo存在。

● 参与脂蛋白的代谢调节。

脂蛋白种类

● 乳糜微粒 (CM)。

● 极低密度脂蛋白 (VLDL)。

● 低密度脂蛋白 (LDL)。

● 中间密度脂蛋白 (IDL)。

● 高密度脂蛋白 (HDL)。

● 脂蛋白(a) (LP(a))。

脂蛋白生理功能

● 运输与代谢脂质。

● CM/VLDL,甘油三酯,直径大,不易透过血管内膜,无致血管硬化。

● VLDL/LDL/IDL,富含胆固醇,运输肝脏合成的胆固醇到各处,部分可被血管壁摄取。

● HDL,最小颗粒,运输血管胆固醇至肝脏代谢,保护血管,“血管清道夫”。

● LP(a),与LDL类似,增加动脉硬化。

|

|

Good Cholesterol vs Bad Cholesterol

二、血脂异常与动脉硬化

1、原发性与继发性

原发性高脂血症的类型

| 类型 | 升高的脂蛋白 | CH | TG | 致动脉粥样硬化的作用 |

|---|---|---|---|---|

| I | CM | + | +++ | – |

| IIa | LDL | ++ | – | 高度 |

| IIb | LDL, VLDL | ++ | ++ | 高度 |

| III | IDL | + | ++ | 中度 |

| IV | VLDL | + | ++ | 中度 |

| V | CM, VLDL | + | +++ | – |

注:“+”代表轻度升高,“++”代表中度升高,“+++”代表重度升高,“–”代表没变化。

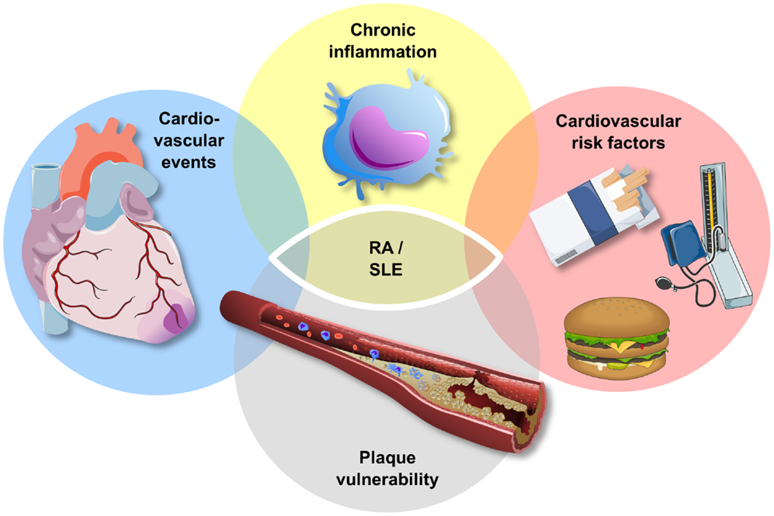

2、动脉硬化的影响因素

● 高血脂:甘油三酯和胆固醇

● 高血压:损伤血管内膜壁

● 抽烟:升高脂肪酸与胆固醇含量

● 糖尿病:脂质代谢紊乱

● 其它:年龄、肥胖、饮酒等

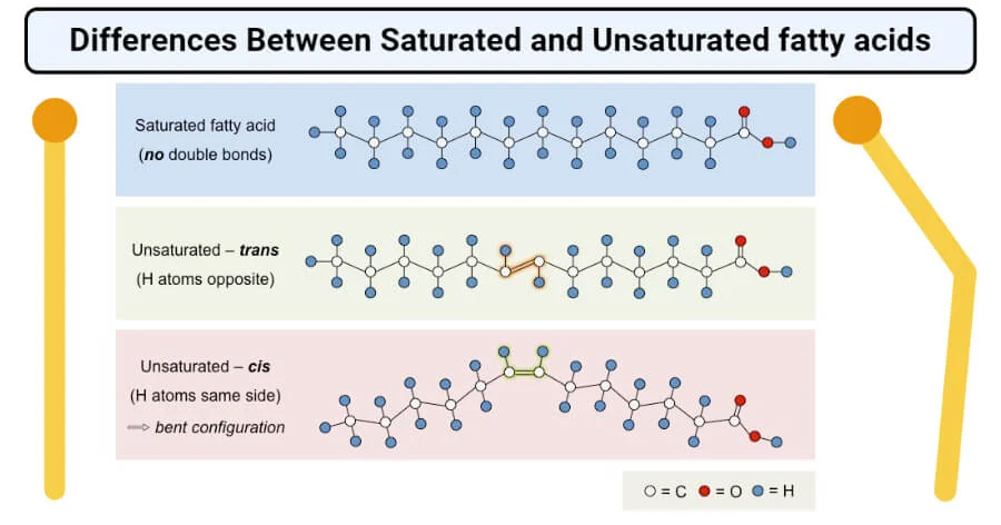

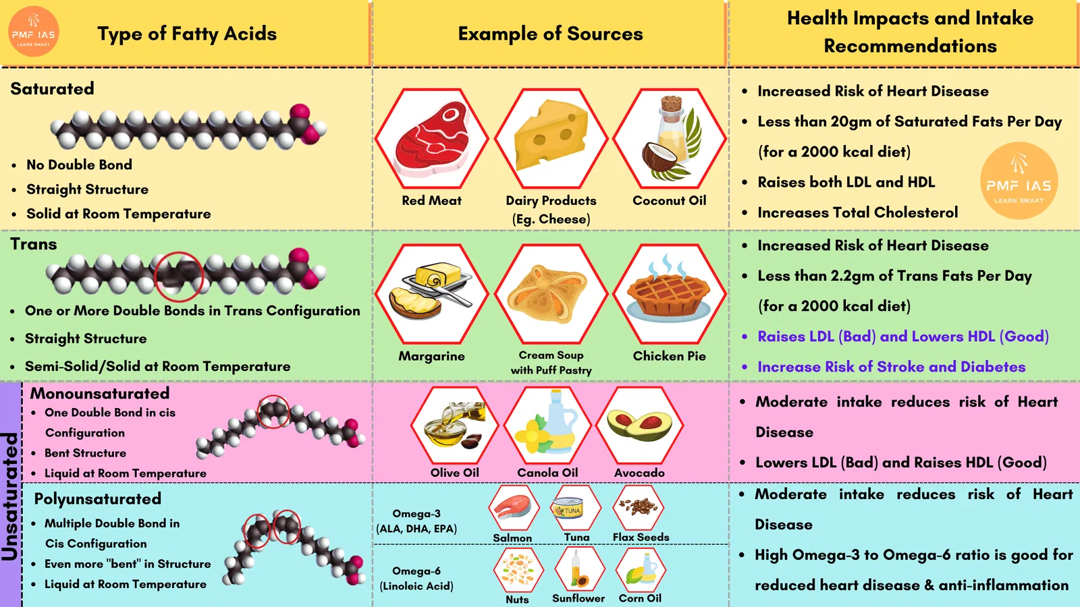

Saturated and unsaturated fatty acids

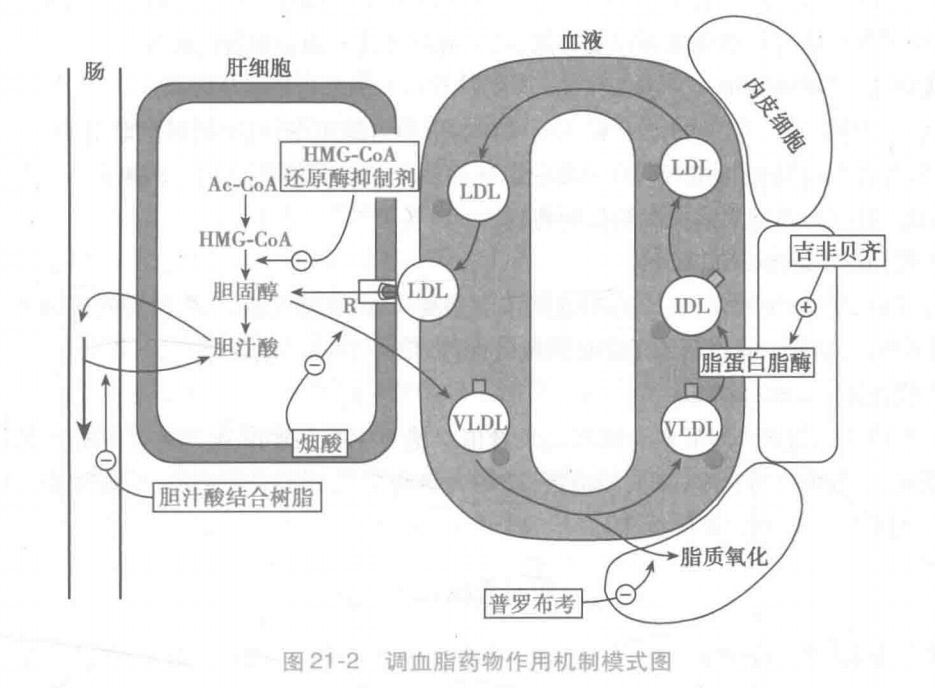

三、抗动脉硬化药

(一)治疗策略

● 降血脂

● 阻滞胆汁酸的肝肠循环

● 肠道胆固醇到肝转运抑制剂

● 阻断脂质过氧化

● 增加脂蛋白酯酶活性

(二)降血脂药

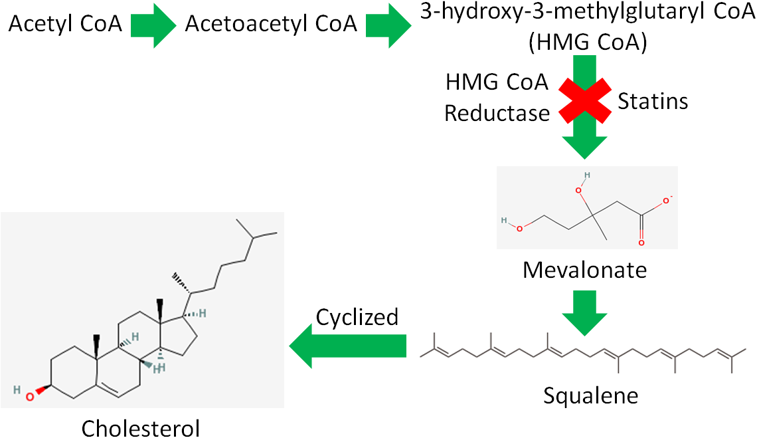

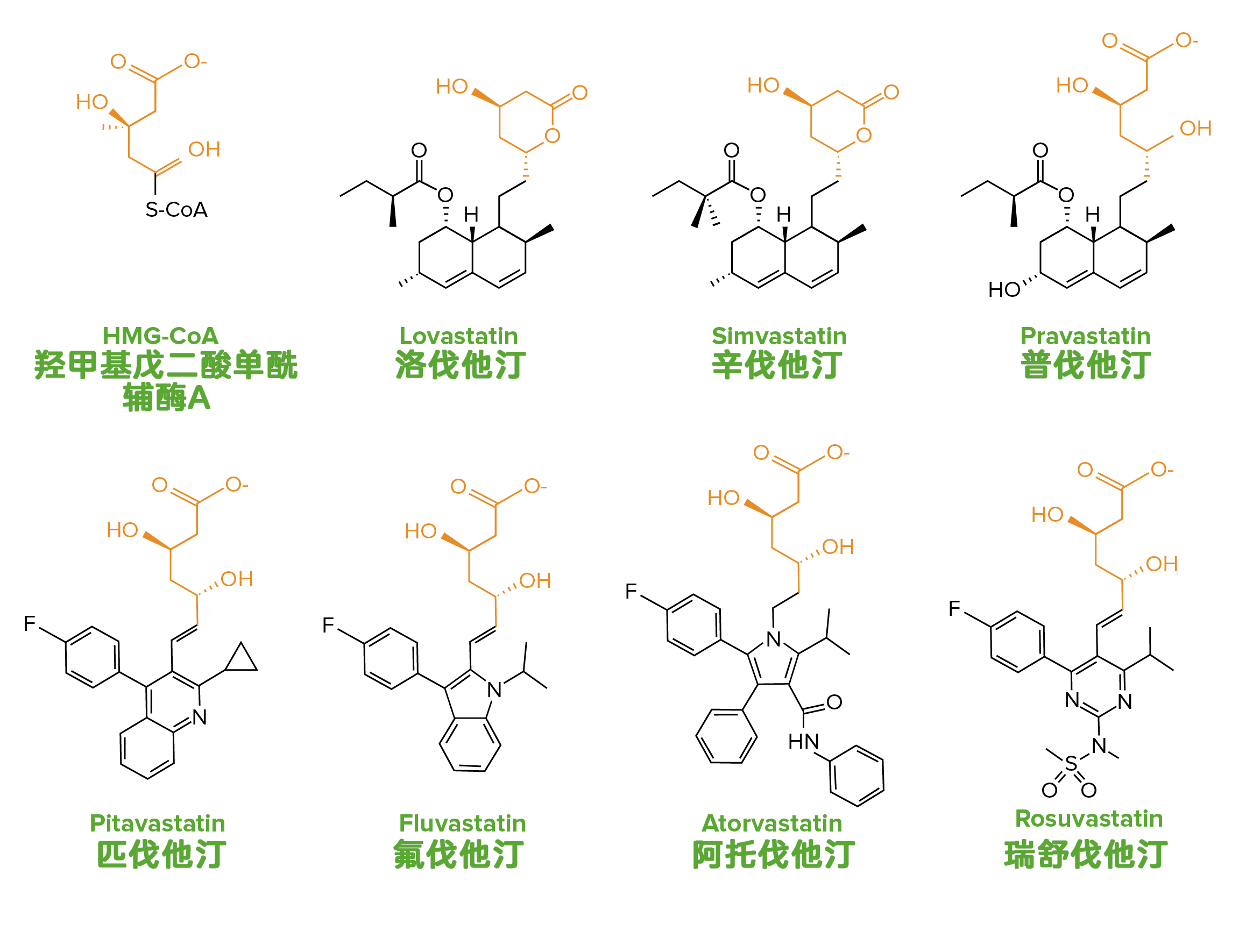

1、他汀类药物

抑制羟甲基戊二酸单酰辅酶A (HMG-CoA)还原酶,减少内源性胆固醇的合成。

● 洛伐他汀

● 辛伐他汀

● 普伐他汀

● 氟伐他汀

● 阿托伐他汀

● 瑞舒伐他汀

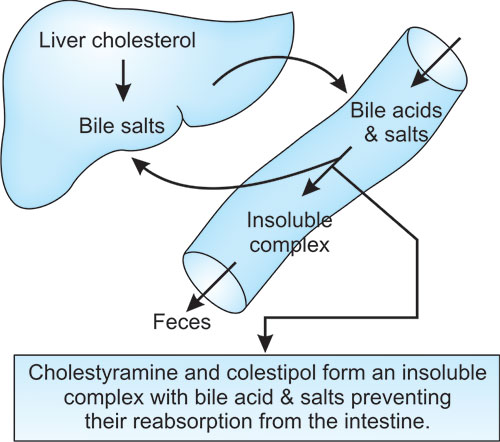

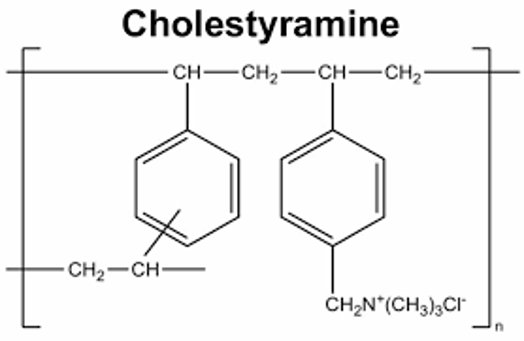

2、胆汁酸结合树脂

● 肠道内吸附胆汁酸,阻滞肝脏重吸收。

● 促进内源性胆固醇肝脏内代谢。

● 不溶于水,不良作用多。

● 考来烯胺 (cholestyramine)。

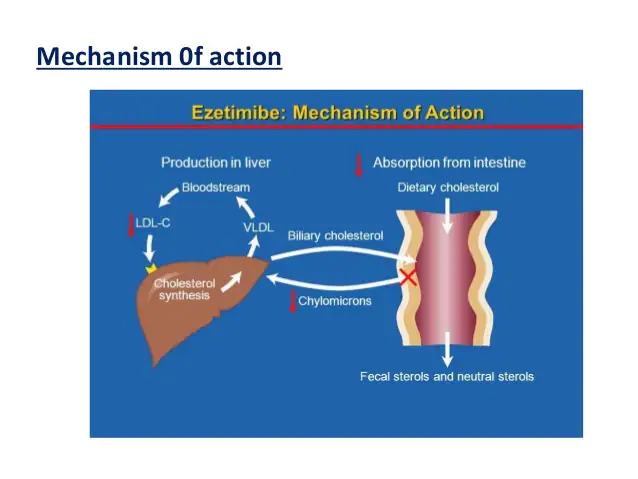

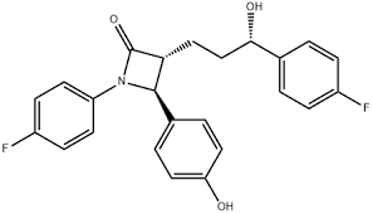

3、胆固醇吸收抑制剂

● 抑制小肠细胞表达的NPC1L1胆固醇转运蛋白。

● 选择性抑制饮食和胆汁中的胆固醇跨小肠壁转运到肝脏。

依折麦布

依折麦布

|

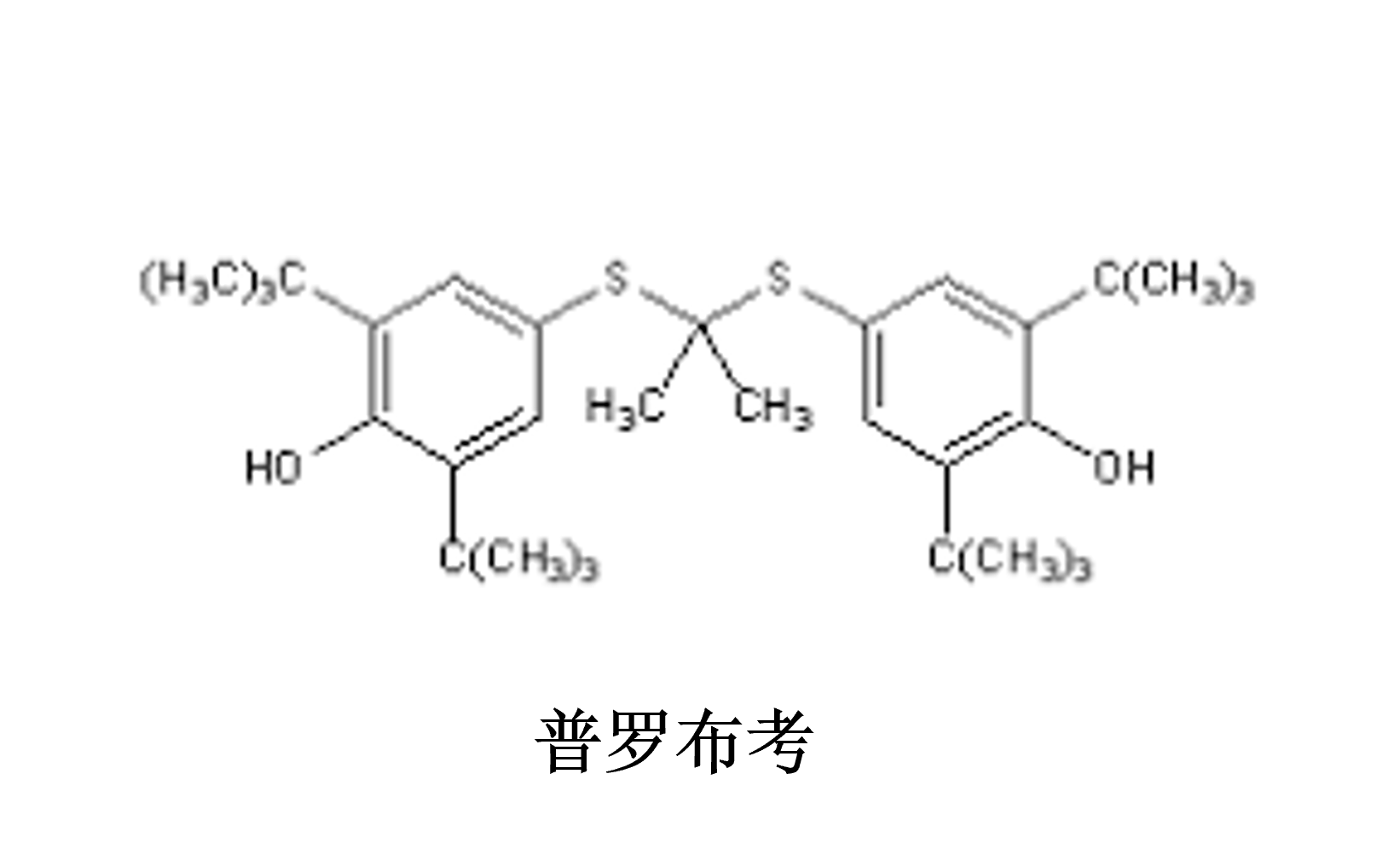

4、抗氧化剂

● 阻断血管脂质过氧化。

● 减少脂质过氧化物引起的血管内细胞粘附、内皮细胞损伤等。

● 清除氧自由基。

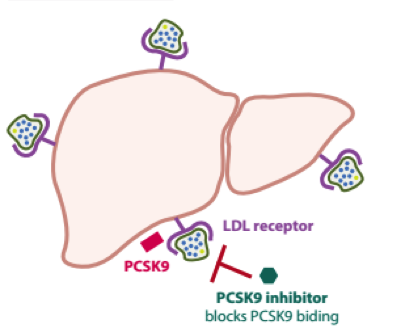

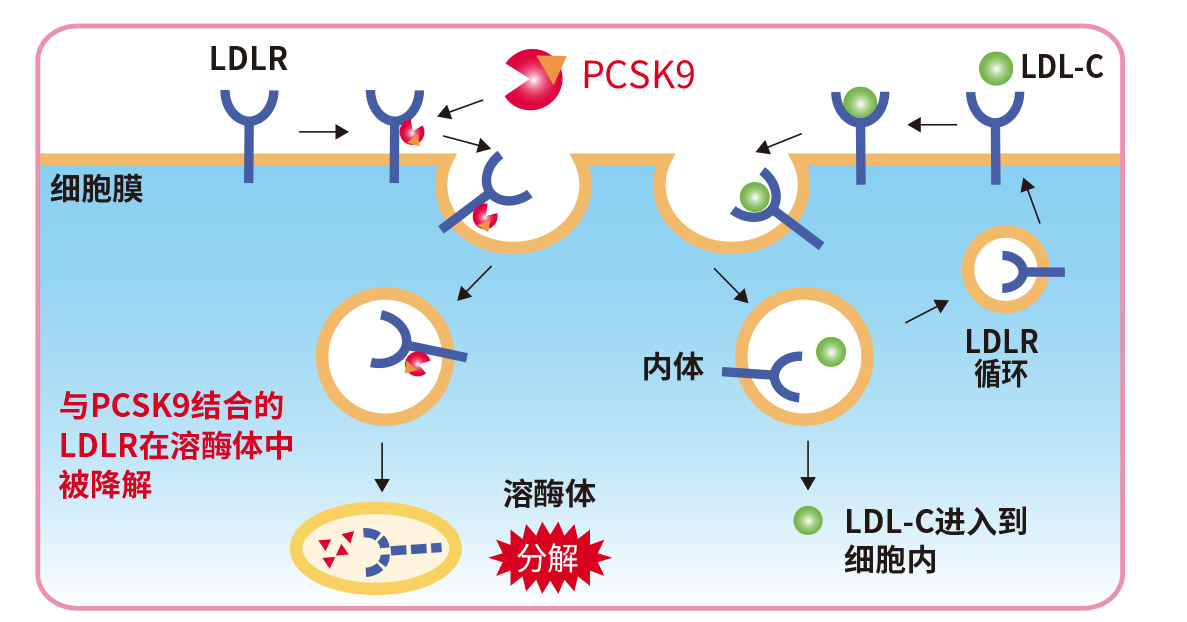

5、PCSK9抑制剂

● PCSK9为前蛋白转移酶

● 肝脏、小肠、肾表达

● 抑制剂阻滞PCSK与LDL受体的结合

抑制PCSK9结合

● LDL受体接受血管内LDL结合

● 摄取LDL到细胞内并代谢分解

● LDL受体再利用

PCSK9结合

● PCSK9特异结合LDL受体

● 移至溶酶体

● 受体被降解

● LDLR无法再利用

● 血液中LDL浓度升高

本章小结

1、心脏电生理

2、心律失常发生的机制

3、抗心律失常药物分类以及作用机制

4、血脂、脂蛋白、以及它们的生理功能

5、动脉硬化的影响因素以及治疗策略

6、他汀类降血脂药的作用机制