生理药理学第十四章

第十四章 抗心绞痛、充血性心力衰竭药

第一节 抗心绞痛药

一、冠脉循环的生理学

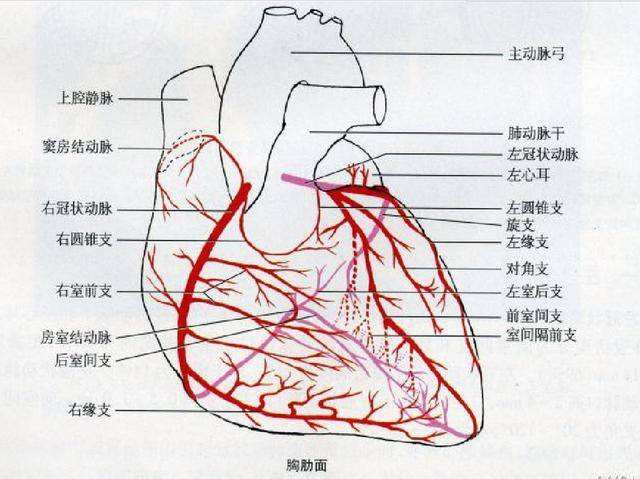

1、冠状动脉

● 冠状动脉是供给心脏血液的动脉,起始于主动脉根部主动脉窦内,分左右两支,且分布于心脏表面。● 提供心脏自身所需的血液。

● 左右冠状动脉,主干与主分支在心脏表面。

● 小分支传入心肌。心肌收缩时受到压迫。

2、冠脉循环的生理特点

● 灌注压大,血流量大。

● 摄氧率高,耗氧量大。

● 冠脉血流量受心肌收缩的影响。

(1)心肌富含肌红蛋白,其摄氧能力强 (成人,20 ml/100 ml血液)。

(2)心肌耗氧量用于燃烧体内的能量,转化为热能,以便器官及肌肉活动。

3、冠脉血流量的调节

(1)心肌代谢水平的影响

● ATP有氧代谢分解为ADP、AMP。

● AMP被5’-核苷酸酶分解为腺苷。

● 腺苷有强烈舒张小动脉作用。

● 其它代谢物,H+、CO2、乳酸、缓激肽也可舒张冠脉。

(2)神经调节

● 交感神经与迷走神经的双重调节。

● 激活冠脉平滑肌的α受体或心肌β1受体时,心脏收缩,耗氧量增加,但也促进代谢,舒张冠脉(交感)。

● 激活冠脉平滑肌M受体而使之舒张,但通过激活心肌M受体抑制心脏活动,降低代谢,冠脉收缩(迷走)。

(3)体液调节

● 肾上腺素和去甲肾上腺素通过代谢使冠脉血流量增加。

二、心绞痛的病理生理学

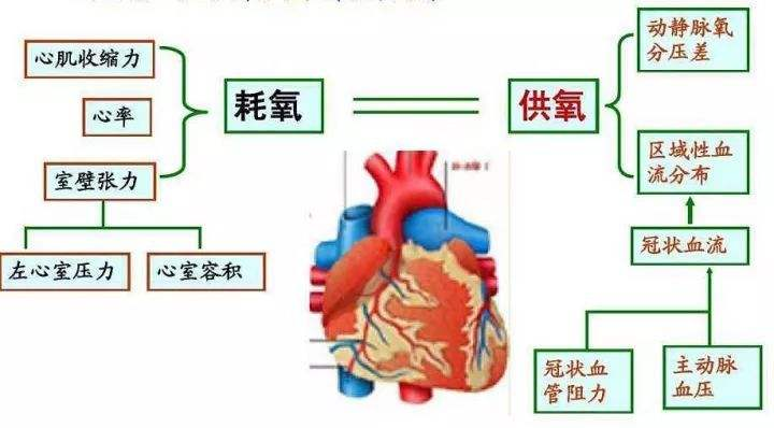

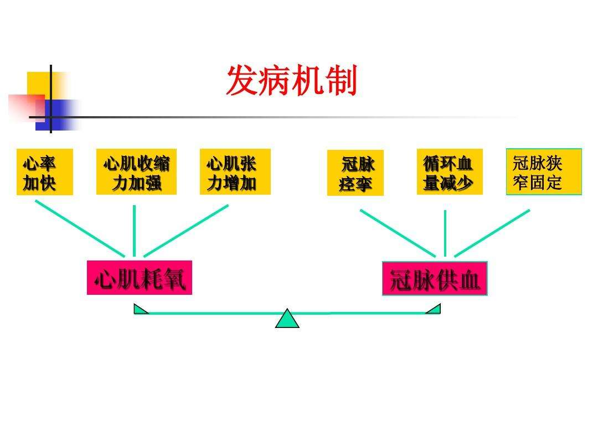

● 冠状动脉供血不足而引起的心肌急剧的、暂时性的缺血缺氧的临床表现。● 病理生理特征为心肌耗氧与供氧平衡失调。

● 心绞痛也是冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)的临床表现。

● 持续发作不能缓解则发展为急性心肌梗死。

1、病理

● 耗氧量大于供氧量。● 冠状动脉硬化或痉挛导致管腔阻塞,血流量减少。

2、治疗策略

● 扩张血管,增加血流量。

● 降低心肌耗氧量。

三、抗心绞痛药物作用机理

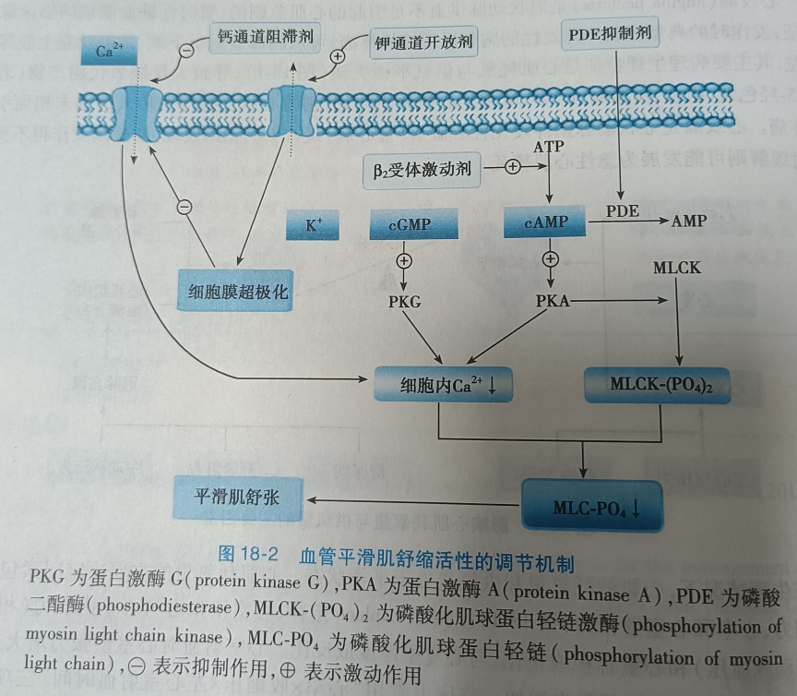

1、阻滞钙通道,抑制钙内流,降低胞内钙浓度。2、激活钾通道,促进钾外流,膜超极化,从而抑制钙通道开放。

3、增加cAMP,激活PKA,降低胞内钙浓度 (β2受体激动剂和PDE抑制剂)。

4、增加cGMP,激活PKG,降低胞内钙浓度。

四、抗心绞痛药物

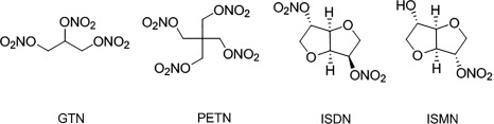

1、硝酸酯类

● NO供体药物。

● 相似的机理以及不良反应,但生物利用度不同。

硝酸甘油(GTN),季戊四醇四硝酸酯(PETN),硝酸异山梨脂(ISDN),单硝酸异山梨脂(ISMN)

硝酸甘油(GTN),季戊四醇四硝酸酯(PETN),硝酸异山梨脂(ISDN),单硝酸异山梨脂(ISMN)

|

硝酸甘油

(1)药动学

● 脂溶性高,舌下给药,利用度80%。

● 起效快,2-3分钟,5分钟最大。

● 持续10-30分钟。

(2)药理

● 松弛血管平滑肌。

● NO供体,通过cGMP信号通路发挥作用。

(3)临床应用

● 心绞痛

● 急性心肌梗死

● 慢性心力衰竭

中药速效救心丸:川芎与冰片,舒张血管平滑肌、扩张冠状动脉、解除动脉痉挛、以及镇疼作用。

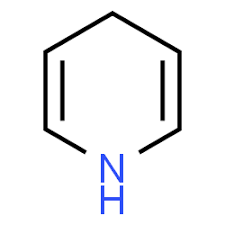

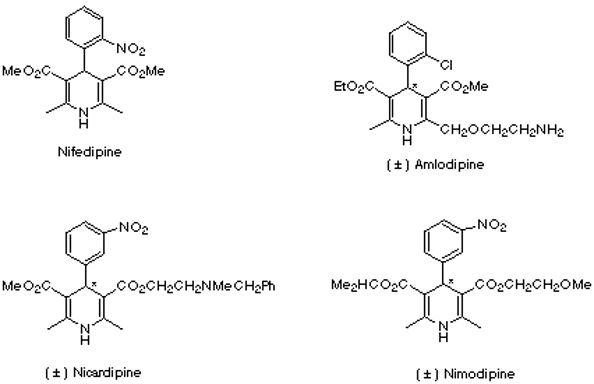

2、钙通道阻滞药(抗高血压药)

(1)药理

● 阻断心肌和血管平滑肌膜上L型钙通道,减少钙内流,降低胞内钙浓度。

二氢吡啶

二氢吡啶

|

(2)临床

● 预防与治疗。

● 强冠脉扩张作用。

● 适用范围较广。

(3)常见药物

● 硝苯地平 (Nifedipine)(第一代二氢吡啶类药物)

● 尼卡地平 (Nicardipine)(第二代二氢吡啶类药物)

● 氨氯地平 (Amlodipine)(第三代二氢吡啶类药物)

● 尼莫地平 (Nimodipine)

● 非二氢吡啶类药物

表18-4 常用钙通道阻滞药的主要药理学特点

| 药物 | 选择性 | 生物利用度 | 半衰期 | 起效时间 | 维持时间 |

|---|---|---|---|---|---|

| 二氢吡啶类 | |||||

| 硝苯地平 | 血管>心脏 | 45%~70% | 4h | 10min | 6~7h |

| 尼卡地平 | 血管>心脏 | 35% | 2~4h | 20~30min | 4~6h |

| 氨氯地平 | 血管>心脏 | 64%~80% | 30~50h | 24~96h | >24h |

| 非二氢吡啶类 | |||||

| 维拉帕米 | 血管<心脏 | 20%~35% | 6h | 30min | 5~6h |

| 地尔硫草 | 血管≥心脏 | 40%~65% | 3~4h | 30min | 6~8h |

1、血管与心脏的选择性不同

2、生物利用度不同

3、起效以及维持时间不同

4、综合考虑心绞痛的病情以及药物的异质性,合理使用

3、β受体阻断药(抗高血压药)

(1)药理

● 阻断心脏β1受体,舒张血管。

● 阻断β1受体,减缓心率,减弱心肌收缩,降压。

● 改善心肌供血,促进血液流动。

(2)临床

● 心绞痛

● 心肌梗死

● 与硝酸甘油联合使用有协同作用

第二节 抗充血性心力衰竭药

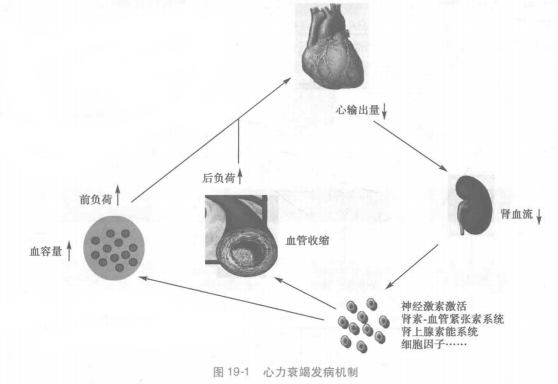

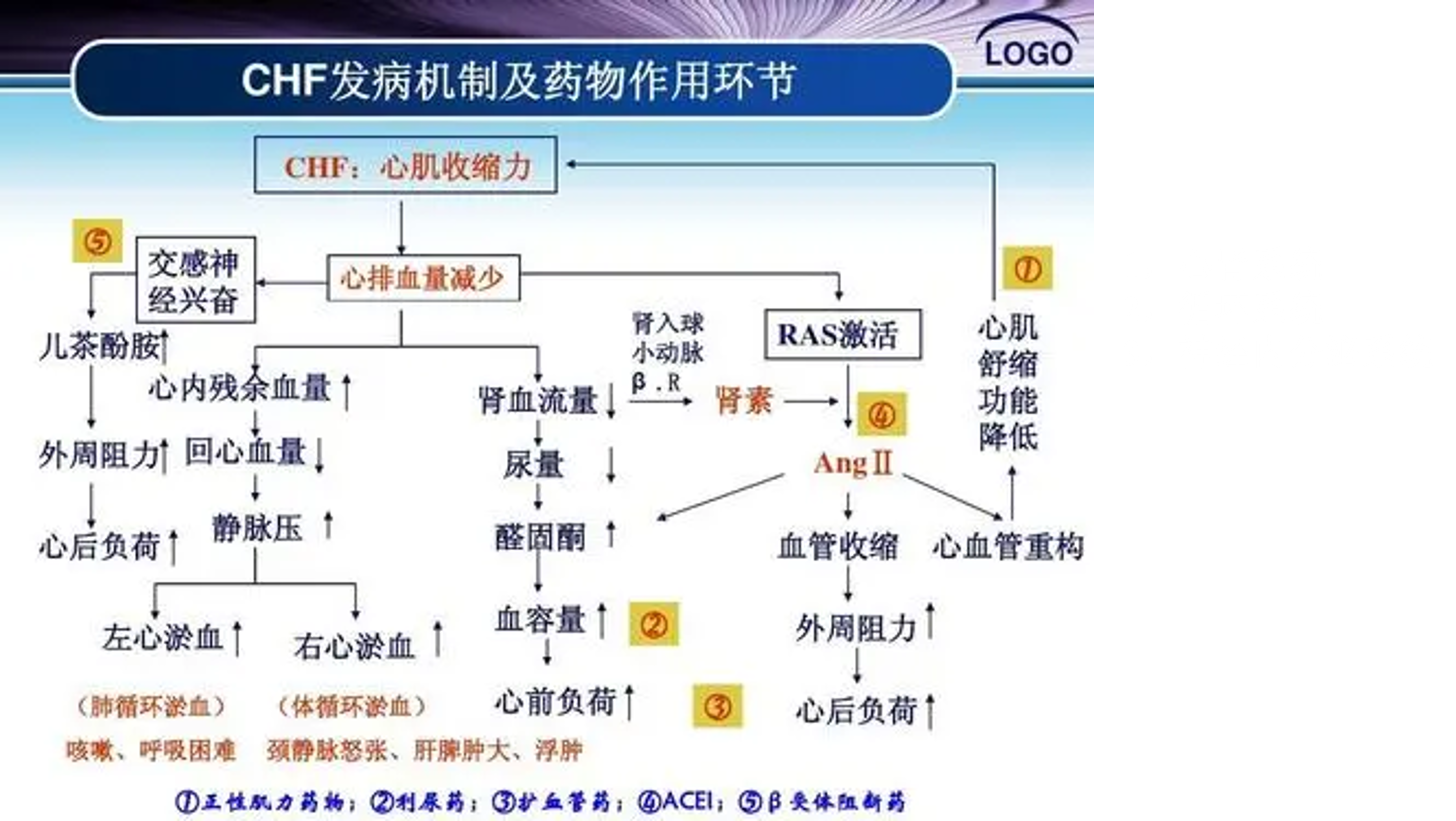

● 心脏心肌收缩功能降低,导致心脏血排出量降低与机体供氧和代谢减少而引起的心脏功能衰竭。● 临床上,心肌收缩力降低不能正常搏出血液而导致血液聚集在左心室,心室肥大,故称为充血性心力衰竭(CHF)。

一、充血性心力衰竭病理生理学

病理学基础:排血量不足

可能原因有二。

● 心脏收缩性下降(心肌病变)

● 心脏负荷加重 (前负荷与后负荷)

1、心肾系统

2、循环系统

3、神经内分泌系统

神经内分泌系统中细胞因子

● 交感神经肾上腺系统(儿茶酚胺)

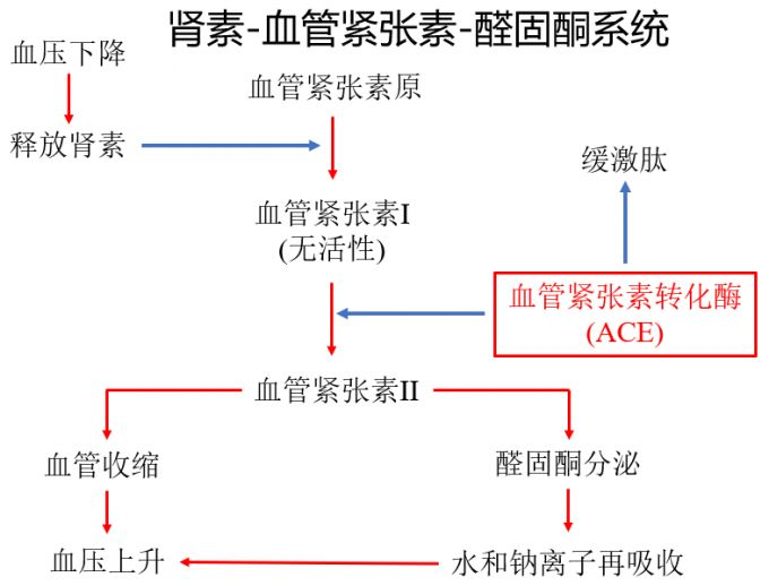

● 肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)

● 钠利尿肽类

● 精氨酸加压素

● 内皮素

● 肿瘤坏死因子

● 内皮舒张因子

● 肾上腺髓质素

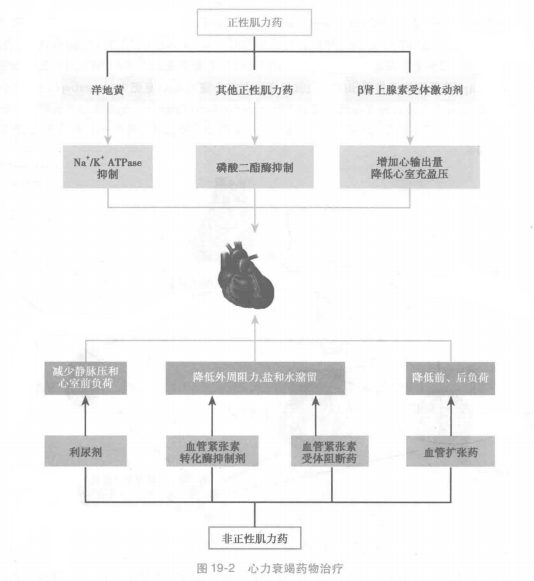

二、治疗药物分类

1、正性肌力药(增加心肌收缩力,增加排出量)

● 强心苷类

● β肾上腺素受体激动剂

● 磷酸二酯酶 (PDE) 抑制剂

2、非正性肌力药 (减少前后负荷,降低外周阻力)

● 利尿药

● 血管紧张素转化酶抑制剂

● 血管紧张素受体阻断药

● 血管扩张药

三、代表药物

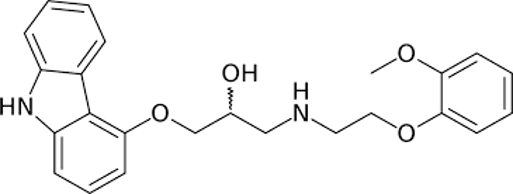

1、β受体和α1受体阻断药

(1)药理

● 非正性肌力药(神经内分泌模式)。

● 拮抗交感神经作用。

● 防止儿茶酚过多释放而导致的钙离子内流,降低心肌耗氧量。

● 非选择性的β受体和α1受体阻断药,可抵消选择性β1受体对心脏的抑制作用,并可扩张血管,减轻心脏负担。

(2)代表药

● 卡维地洛

(3)临床

● 小剂量开始,剂量个体化。

● 药效2-4个月。

● 不可骤然停药,因产生反跳现象(病情恶化或心血管障碍)。

2、减负荷药

阻滞RAAS的过度激活、水钠潴留、血管舒张等。

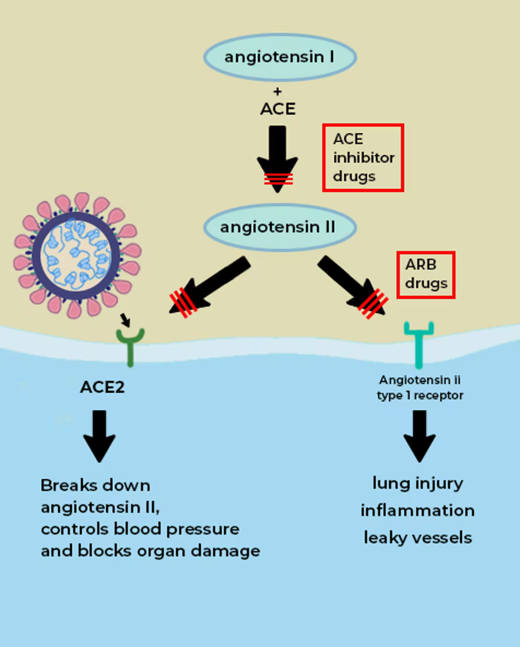

(1)血管紧张素I转化酶 (ACEI) 抑制药

● 减少血管紧张素AngII的生成和缓激肽的降解。

● 导致血管扩张、血压下降、降低心脏负荷。

● 治疗心力衰竭的首选药物。

● 常见药物:卡托普利、依那普利等。

(2)血管紧张素II受体拮抗药

● 阻断AngII的生物活性。

● 抑制AngII导致的缩血管、心肌肥厚、促生长因子的表达。

● 常见药物:氯沙坦、厄贝沙坦等。

● 不抑制缓激肽的降解,故无咳嗽副作用。

● 可与ACEI药物合用。

(3)利尿药

● 降低水钠潴留。

● 促进水钠排出、减少血容量和回心血量、减轻心脏前和后负荷。

● 辅助用药。

(4)血管舒张药

● 降低心负荷。

● 硝酸酯类舒张药扩张静脉为主,减少静脉回心流量,降低肺楔压、降低心脏前负荷。

● 肼屈嗪等扩张小动脉为主,减少外周阻力,增加心排出量,减轻后负荷。

● 对静脉压以及外周阻力均高,选用对动、静脉均衡扩张的哌唑嗪、卡托普利。

● 辅助用药。

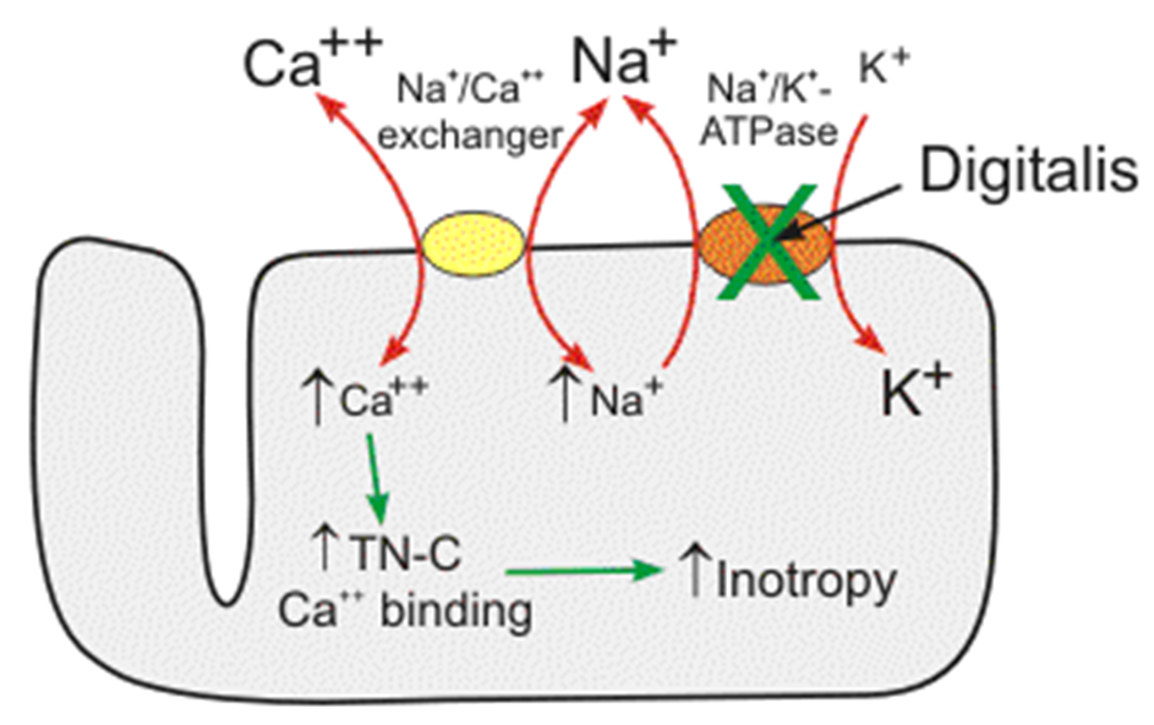

3、强心苷 (正性肌力作用)

● 选择性作用于心脏,增强心肌收缩,减缓心率的天然药物(来源于植物)。

● 安全适用范围小,毒性大。

蟾蜍

蟾蜍

|

● 阻断Na+, K+-ATP泵。

● 增加胞内钠离子浓度。

● 通过Ca2+/Na+交换泵,增加胞内钙离子浓度。

● 增加心肌收缩。

本章小结

1、冠脉循环生理学以及心绞痛的病理学

2、抗心绞痛药物作用机理(降低胞内钙离子浓度为中心)

3、硝酸甘油、钙通道阻滞药、以及β受体阻断药

4、充血性心力衰竭病理生理学

5、抗充血性心力衰竭药物(β受体阻断药与减负荷药)