生理药理学第十一章

第十一章 镇痛药

第一节 阿片受体 (opioid receptors)

1、分类

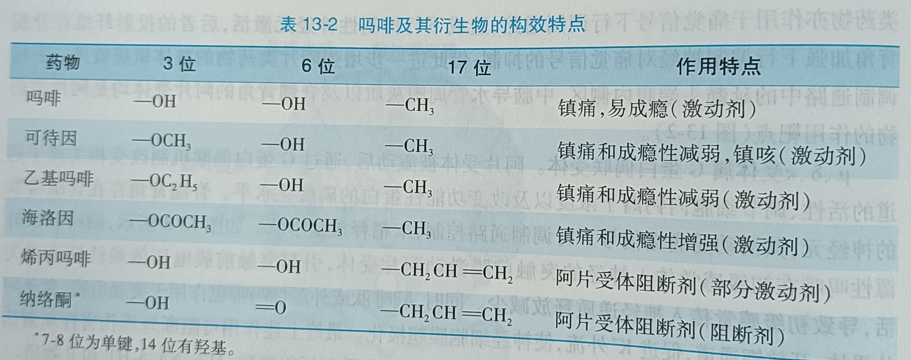

● 三种:μ、δ、κ。

● 每种有不同的亚型: μ1、 μ2、δ1、 δ2、 δ3、κ1、κ2、κ3。

● 均为G蛋白偶联受体。

2、分布

● 脑、脊髓、外周。● 疼痛传入、痛感信号、情绪、呼吸与咳嗽、肠胃关联。

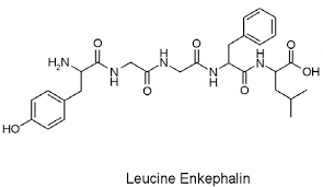

● 内源性配体:μ受体为内啡肽、δ受体为脑啡肽、κ受体为强啡肽。

内啡肽

内啡肽

|

亮氨酸脑啡肽

亮氨酸脑啡肽

|

强啡肽

强啡肽

|

第二节 阿片类药物镇痛的作用机制

1、阿片类药物

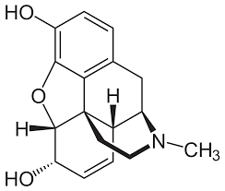

● 罂粟科植物罂粟未成熟果浆汁提取物。

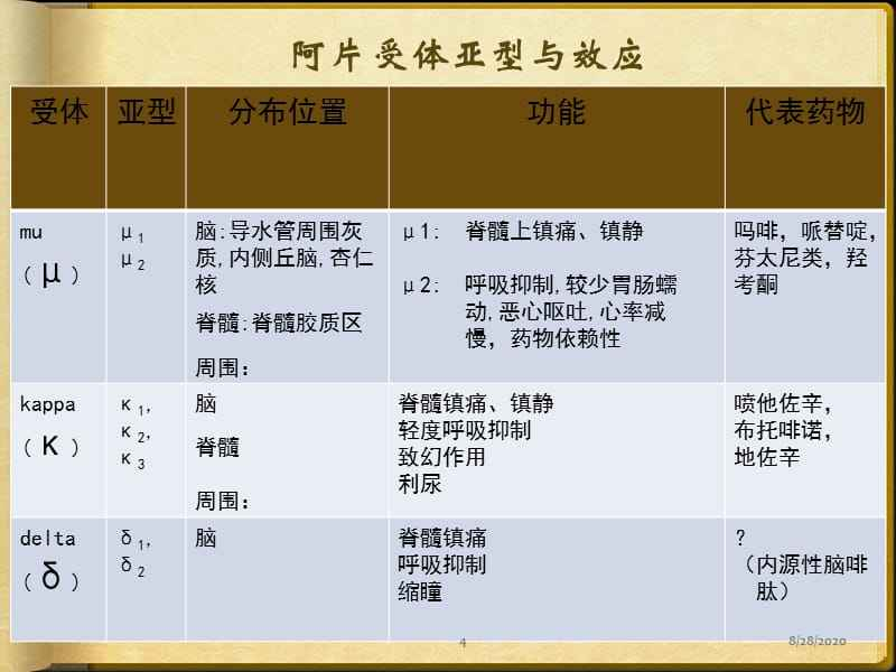

● 生物碱:吗啡(10%)、可待因(0.5%)、蒂巴因、罂粟碱(1%)。

● 吗啡、可待因可激动阿片受体,具有镇痛作用。

● 罂粟碱有松弛平滑肌作用。

● 阿片类镇痛药包括天然以及合成药物,均具有吗啡的基本结构。

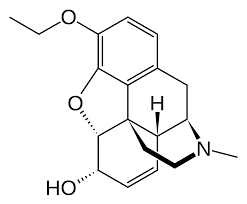

吗啡

吗啡

|

可待因

可待因

|

罂粟碱

罂粟碱

|

2、镇痛作用机理

● 小剂量关节腔内或脊髓鞘内注射,关节、手术后镇痛。

● 初级感觉传入神经元外周神经末梢上存在μ受体,药物可激活受体而抑制传入神经元的活动。

1、阿片药物激活前神经元膜上的阿片受体,引起前膜电压依赖性钙通道失活,导致神经递质释放减少。

2、阿片药物也可作用于突触后膜,激动阿片受体,开放钾和氯通道,促进钾外流或氯内流,引起细胞膜超极化。

3、递质包括谷氨酸、Ach、NA、5-HT和P物质。

3、阿片受体激动剂

● 吗啡以及其衍生物

吗啡

吗啡

|

可待因

可待因

|

狄奥宁

狄奥宁

|

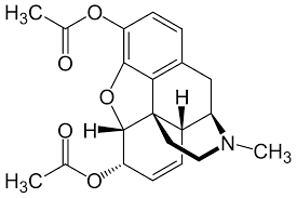

海洛因

海洛因

|

阿片类药物成瘾以及戒断反应的机制

● 阿片受体表达密度最高的脑区:边缘系统以及蓝斑

● 蓝斑核为阿片类成瘾的重要调节部位

● 发生戒断反应时蓝斑放电频率增高

● 蓝斑核去甲肾上腺素能神经元的变化与成瘾以及戒断反应存在关联

● 吗啡与蓝斑核μ受体结合,激活钾通道和抑制钙通道,进而抑制去甲肾上腺素能神经元

● 吗啡戒断时受抑制的蓝斑核突然活泼,放电增强,增加去甲肾上腺素释放,导致戒断反应

本章小结

All articles on this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless otherwise stated.

Comments