生理药理学第九章

第九章 全身麻醉药、镇静催眠药以及抗癫痫与抗惊厥药

第一节 全身麻醉药

一、吸入麻醉药

● 挥发性液体(异氟烷、恩氟烷、七氟烷、地氟烷) 或气体(氧化亚氮)。

● 经肺泡膜扩散吸收入血。

● 脂溶性高易通过血脑屏障。

● 少量由肝代谢或肾排泄,大部由呼吸道排出。

二、静脉麻醉药

● 使用方便,不刺激呼吸道。● 脂溶性高,易通过血脑屏障,到达中枢。

● 巴比妥类与非巴比妥类。

● 丙泊酚、咪达唑仑、氯胺酮、依托咪酯等。

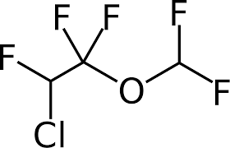

恩氟烷

恩氟烷

|

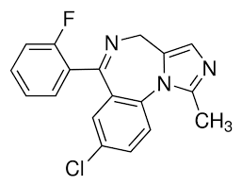

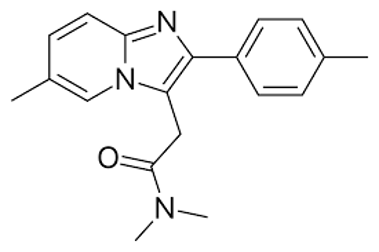

咪达唑仑

咪达唑仑

|

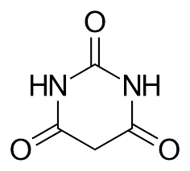

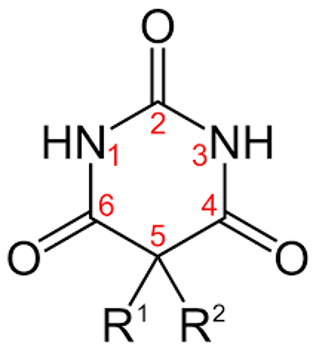

巴比妥

巴比妥

|

|

|

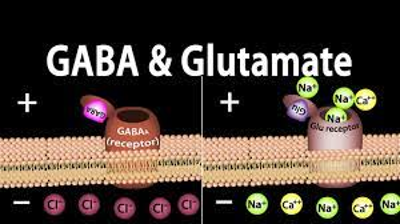

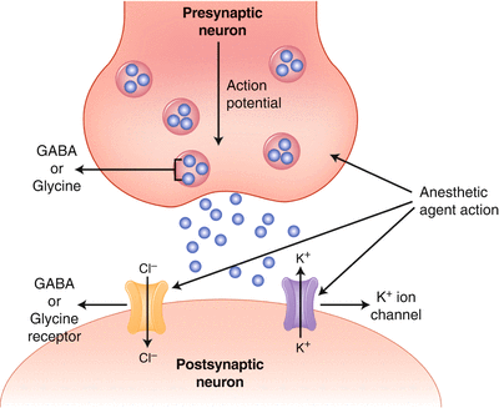

三、可能的作用机理

增强抑制性神经递质受体功能或抑制兴奋性递质受体功能。

抑制性神经递质:GABA、甘氨酸

兴奋性神经递质:谷氨酸

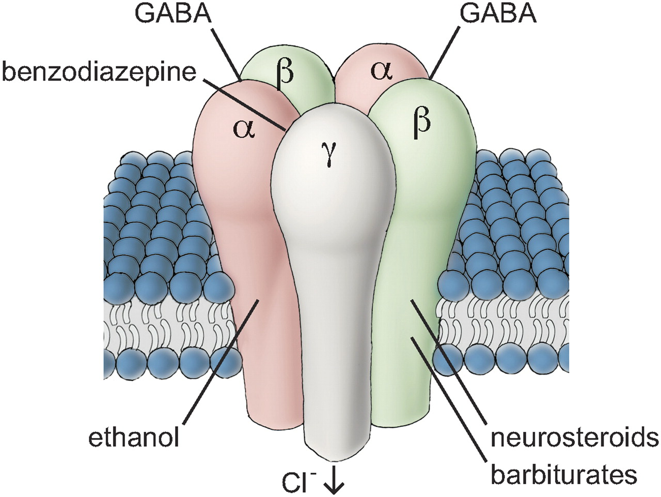

1、吸入麻醉药与部分静脉药 (丙泊酚、咪达唑仑、依托咪酯): 激活GABAA受体,促进氯离子通道开放,增加氯离子内流,引起细胞膜超极化,从而使中枢抑制。

2、丙泊酚、巴比妥类激活甘氨酸受体,促进氯离子内流。

3、氧化亚氮、卤代吸入麻醉剂激动后神经元膜上的钾通道,钾外流,引起膜超极化。

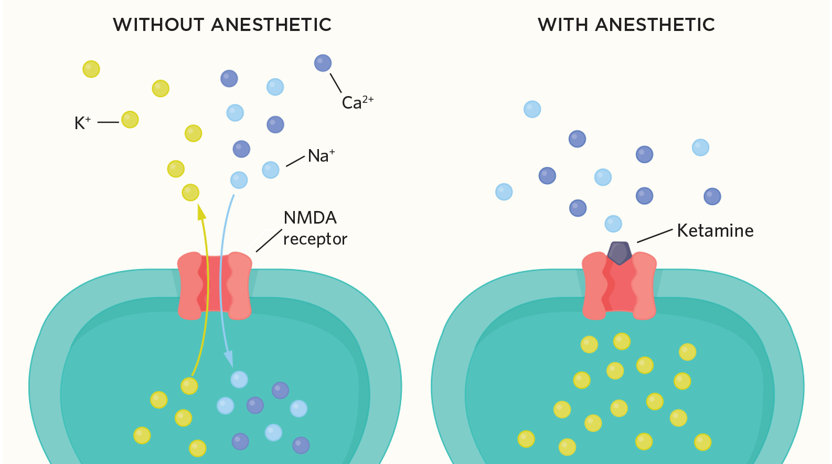

4、氧化亚氮、氯胺酮抑制谷氨酸NMDA受体。

第二节 镇静催眠药

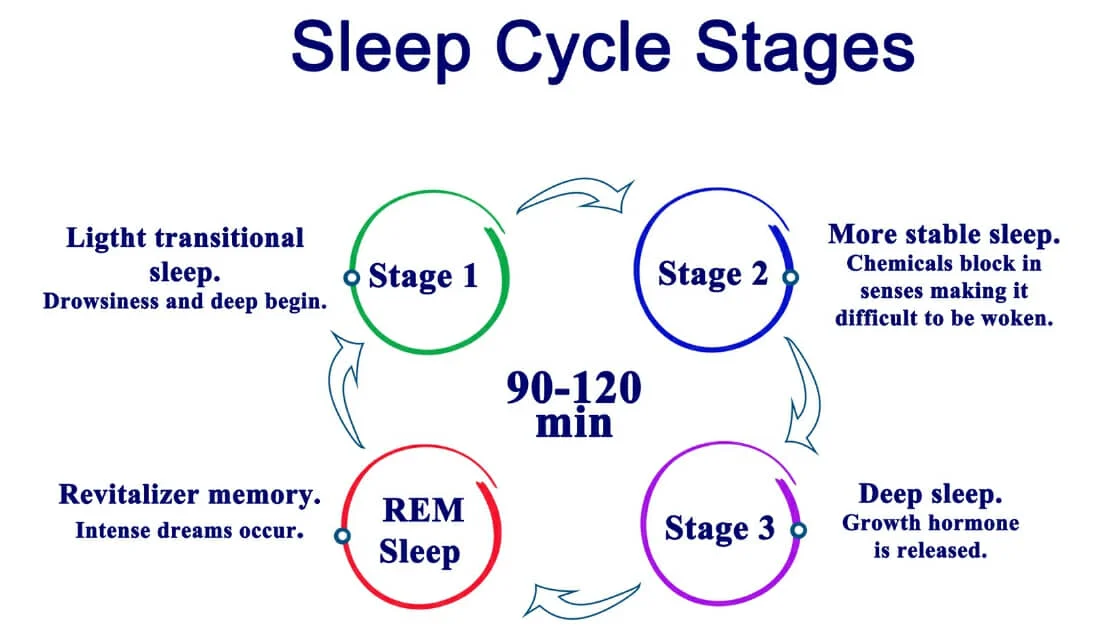

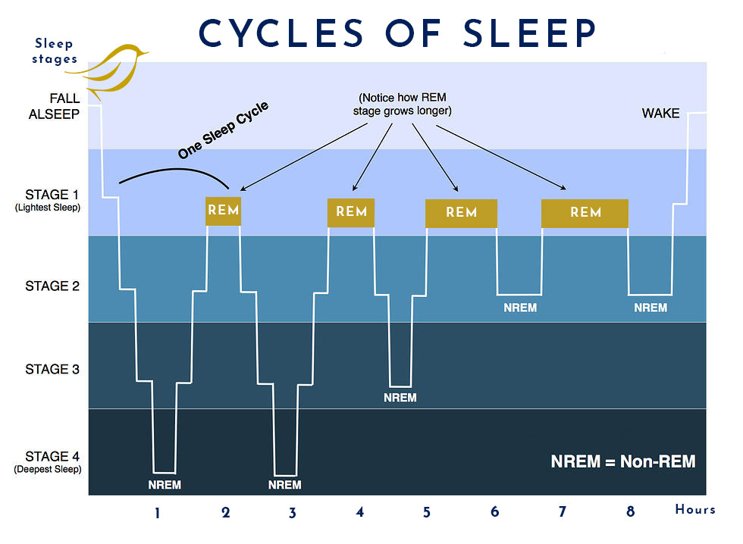

1、睡眠时相

● 非快速眼动睡眠(NREMS)与快速眼动睡眠(REMS)。

● 睡眠过程分为4个睡眠周期。

● 非快速眼动睡眠约占睡眠的80%,快速眼动睡眠则为20%。

● 非快速眼动睡眠用于恢复体力,快速眼动睡眠则用于恢复智力。

● 两者循环交替,前半夜以NREMS为主;后半夜REMS增多。

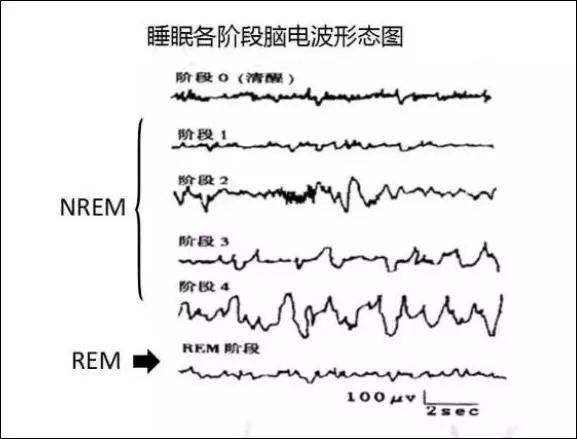

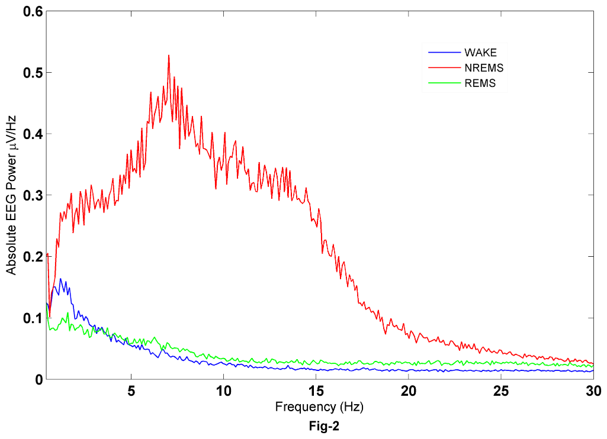

2、睡眠时相特征

(1)NREMS:

● 机体能够运动,但脑很少指挥其运动。

● 脑电波节奏慢,振幅大。

● 休闲的大脑,可动的躯体。

(2)REMS

● 做梦的睡眠。

● 脑电波快速,低压的波动。与觉醒状态无异。

● 躯体不动弹,但眼肌与内耳肌活跃。眼帘闭合,眼球迅速运动。

● 活跃的大脑,瘫痪的躯体。

|

|

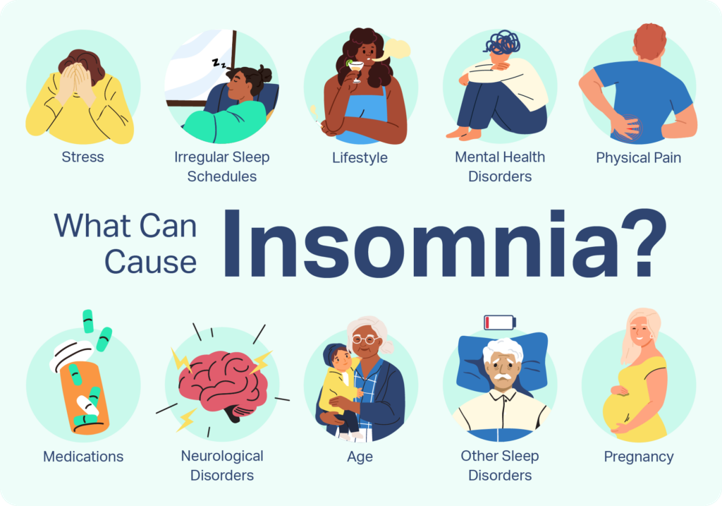

3、睡眠障碍

● 35岁以上失眠患者超该年龄段的人群总数的40%。

● 机体免疫下降、神经功能紊乱、疲劳乏力、记忆力减退、头痛、眩晕、焦虑等。

● 恶性循环导致多种疾病发生。

4、预防睡眠障碍以及其治疗

镇静催眠药物

(一) 药物分类

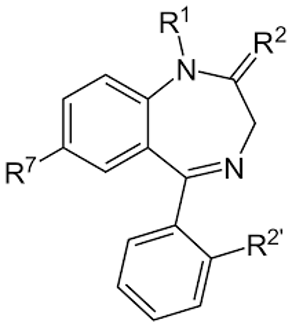

1、苯二氮卓类 (BZ):安定 (地西泮)、氟西泮

2、吡唑嘧啶:吡唑坦、扎来普隆、佐匹克隆

3、巴比妥类:苯巴比妥

苯二氮卓类

苯二氮卓类

|

吡唑坦

吡唑坦

|

巴比妥类

巴比妥类

|

(二) 作用机理

1、通过激活GABAA受体,氯离子内流,细胞膜超极化,从而增加突触抑制效应。

2、由于GABAA受体分布大部分脑区,参与调节多样的生理活动,药物用量以及药物作用的脑区至关重要。

3、例如,苯二氮卓类小于镇静剂量作用于脑边缘系统海马和杏仁核,具有抗焦虑作用。镇静作用剂量作用于脑干核团,小剂量镇静,大剂量催眠。加大剂量,作用于脑干下行系统以及脊髓,可抗癫痫、抗惊厥。

4、大部催眠药物具有药物依赖性。

GABAA 受体

GABAA 受体

|

第三节 抗癫痫及抗惊厥药物

一、抗癫痫药物

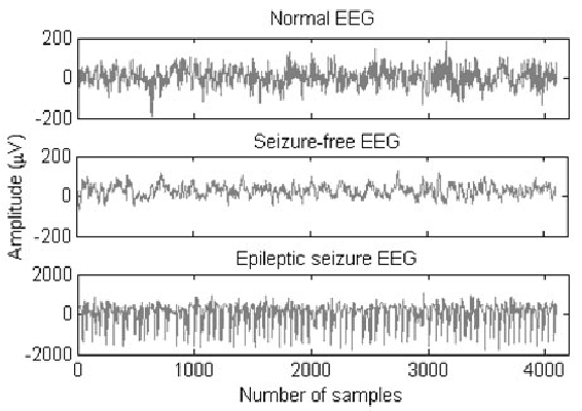

● 癫痫发作的潜在机制是大脑皮层中过度和异常的神经元活动,可从脑电图 (EEG) 观察突发性异常高频放电。

● 需长期用药以减少或防止发作,但不能根治。

|

|

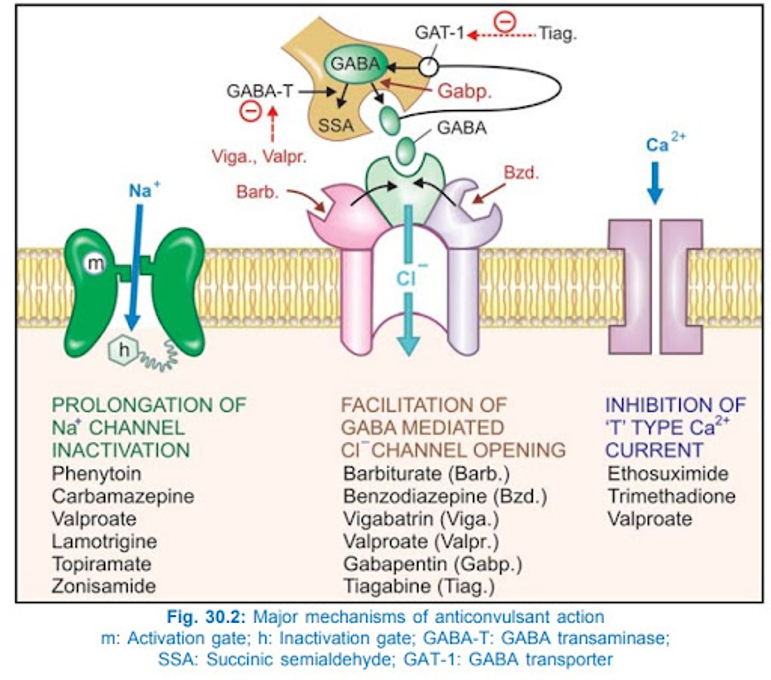

【药物作用机理】

(1)增强突触抑制作用。激活GABAA受体,开放氯离子通道,诱导膜超极化。

(2)阻滞Na+、Ca2+、K+阳离子通道,以抑制异常放电的扩散。

降低细胞的兴奋性

● 促进氯离子内流。

● 阻滞钠离子,钙离子内流。

二、抗惊厥药

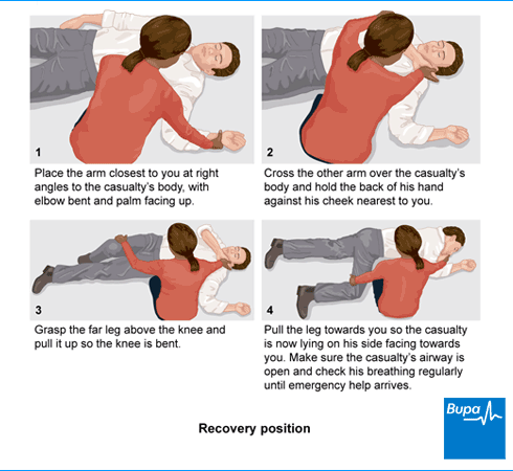

中枢神经系统过度兴奋所致全身骨骼不自主的强烈收缩,多见于小儿高热等。

● 常用镇静催眠药

● 硫酸镁

【硫酸镁作用机理】

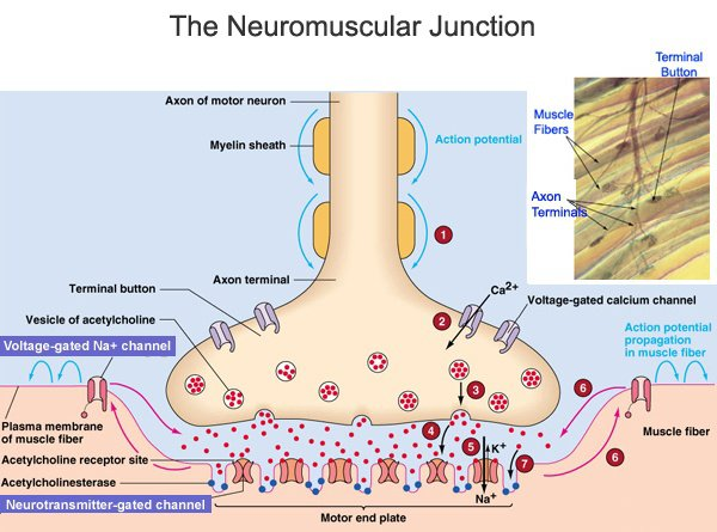

1、镁离子竞争性地抑制钙离子的内流,减少神经末梢Ach的释放。产生肌肉松弛。

2、镁离子过量产生毒性,如引起血管扩张、血压下降、感觉和意识障碍。

本章小结

1、全麻药

2、镇静药

3、抗癫痫药的作用机制以及代表性药物