生理药理学第六章

第六章 肾上腺素能系统药物

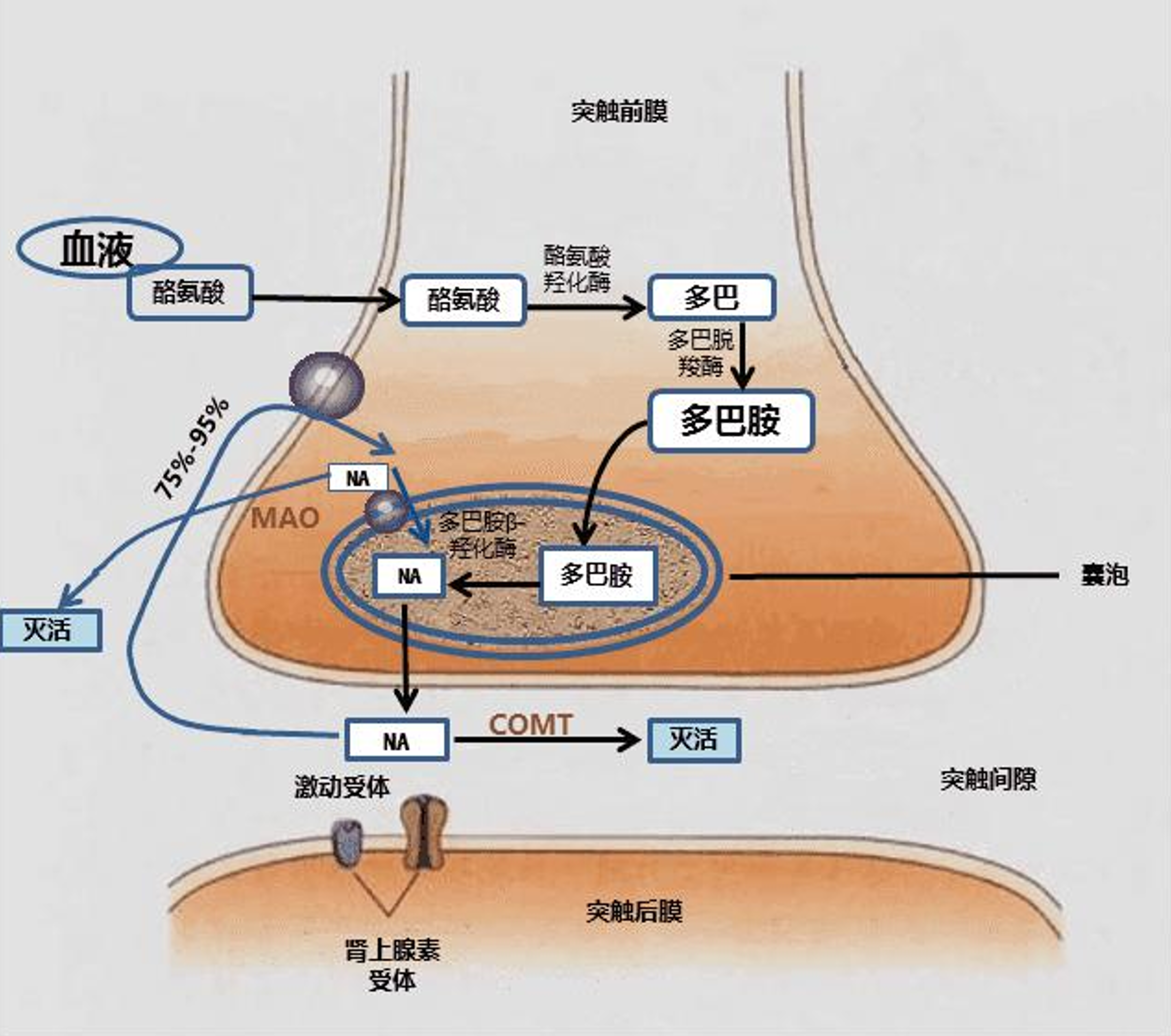

第一节 外周肾上腺素能系统

去甲肾上腺素

(1) 合成:

酪氨酸经酪氨酸羟化酶催化生成多巴,再经多巴脱羧酶生成多巴胺。

● 多巴胺进入囊泡。

● 在囊泡中经多巴胺β-羟化酶生成NA,储存于囊胞中。

(2) 释放:

由突触前膜释放于突触间隙。

● 神经冲动传导至末梢产生去极化,电压依赖性钙通道开放,钙离子内流,导致囊胞移向前膜。

● 量子释放。

(3) 消除:

由摄取和降解失活。

● NA经其再摄取转运蛋白返回前神经元,或储存于囊泡或氧化灭活。

● 少量NA扩散至血液中,被儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)破坏。

肾上腺素能受体分类

α受体:α1、α2

α1受体:主要分布在皮肤粘膜血管和内脏血管

α2受体:主要存在于突触前膜或中枢神经系统突触后膜

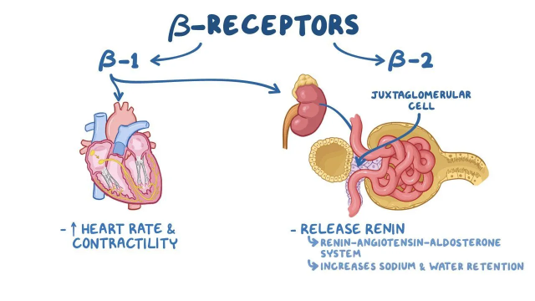

β受体:β1、β2、β3

β1受体:主要分布在心脏

β2受体:主要分布在骨骼肌血管和冠状血管、支气管

平滑肌

β3受体:主要分布在脂肪组织中

第二节 肾上腺素受体激动药

一、药物构效与分类

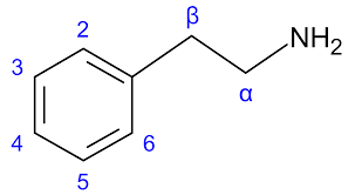

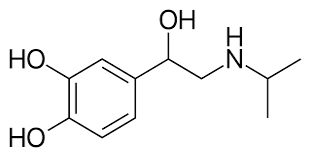

1、基本结构

(1) β-苯乙胺,由苯环、碳链、末端氨基组成。

(2)不同位置的氢被不同基团取代,形成多种肾上腺素受体激动剂。

(3)不同位置的取代影响对α、β受体的亲和力。

β-苯乙胺

β-苯乙胺

|

肾上腺素

肾上腺素

|

去甲肾上腺素

去甲肾上腺素

|

异丙肾上腺素

异丙肾上腺素

|

多巴胺

多巴胺

|

2、构效关系

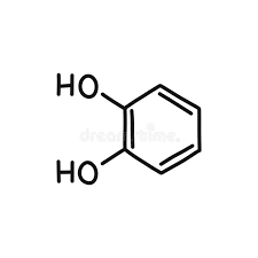

(1)苯环取代

● 3, 4位苯环羟基取代成为儿茶酚胺类。

● 具有显著的α、β受体激动作用。

● 可被COMT灭活。

● 间羟胺,去一个羟基,作用时间延长但强度减弱。

● 麻黄碱,去两个羟基,作用时间持久。

儿茶酚

儿茶酚

|

间羟胺

间羟胺

|

麻黄碱

麻黄碱

|

3、药物分类

(1)a受体激动药:

去甲肾上腺素、间羟胺、去氧肾上腺素。

(2)a、β受体激动药:

肾上腺素、多巴胺、麻黄碱。

(3)B受体激动药:

异丙肾上腺素、多巴酚丁胺

二、α、β肾上腺素受体激动药

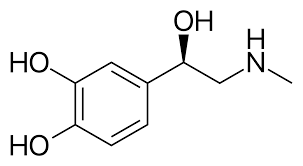

(一)肾上腺素

● 内源性化学分子,由肾上腺髓质嗜铬细胞分泌。

1、药动学

● 由于在肝、肠、胃中被氧化,故皮下或肌肉注射。

● 肝内经MAO或COMT代谢,由尿排出。

2、药理

● 作用于α和β受体。

● 表现为兴奋心血管、抑制支气管、促进新陈代谢。

(1)心脏

心肌收缩、心率加快、兴奋加强。

(2)血管

激动血管上α受体产生缩血管作用,而激动β2受体则产生舒血管作用。效应取决于血管上受体的类型与分布。

(3)血压

取决于用药量和方式。迅速给药后明显升压(激动α受体引起血管收缩),后降压(作用于β2受体引起血管舒张)。

(4)平滑肌 (取决于受体的类型与密度)

● 支气管:激动β2受体支气管平滑肌松弛,而α受体则收缩支气管。

● 胃肠道:激动α与β受体均松弛胃肠道平滑肌,表现胃松弛,肠张力下降,蠕动降低。

● 膀胱:激动β受体尿道肌松弛,而激动α受体,膀胱收缩,减缓排尿感,导致尿潴留。

● 代谢:激动α和β受体加速代谢。

3、临床应用

(1)心脏骤停

(2)过敏性休克

(3)支气管哮喘

(4)局部止血

(5)青光眼

(二)多巴胺

● 合成肾上腺素前驱体。

1、药动学

● 口服无效。静脉注射

● 体内MAO和COMT代谢失活。

● 外源性多巴胺不通过血脑屏障。

2、药理

● 激动α和β1受体以及外周多巴胺D1受体

● 促进去甲肾上腺素的释放。

● 作用与剂量有关。

3、临床应用

● 各种休克。

● 急性心功能不全。

(三)麻黄碱

● 天然生物碱,化学性质稳定。

|

|

1、药动学

● 口服,皮下或肌肉注射。

● 可通过血脑屏障

● 部分被MAO代谢,大部分经肾排出。

● t1/2为3-6小时。

2、药理

● 激动α和β受体,促进去甲肾上腺素的释放。

● 肾上腺素比较:化学性质稳定;作用弱但持久;中枢作用显著;易产生耐受性。

● 兴奋心脏,加强心肌收缩,升高血压。

● 松弛支气管平滑肌。

● 中枢兴奋,引起不安与失眠。

3、临床应用

● 防止低血压。

● 预防支气管哮喘发作。

三、α肾上腺素受体激动药

(一)α1, α2肾上腺素受体激动药

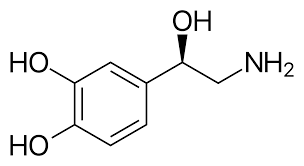

1、去甲肾上腺素

● 去甲肾上腺素神经末梢释放的递质。人工合成品不稳定,易氧化分解。

(1)药动学

● 口服无效,不能皮下或肌肉注射(强烈收缩血管,引起组织缺血坏死),仅可静脉注射。

● 肝内代谢,尿排出。

(2)药理

● 激动α1、α2受体,对β有较弱作用。

● 血管:激动α1受体,引起强的血管收缩。

● 心脏:较弱地激动β 1受体,收缩心肌。

● 血压:血管收缩导致血压升高。

(3)临床应用

● 抗休克。

● 上消化道止血。

2、间羟胺

● 人工合成,稳定,不易被MAO代谢。

● 可肌肉注射。

● 激动α1、α2受体,对β1有较弱作用。

● 促进去甲肾上腺素释放。

● 作用较去甲肾上腺素缓和,可作为代用品。

间羟胺

间羟胺

|

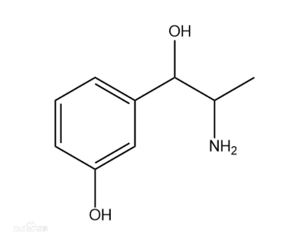

(二)α1肾上腺素受体激动药

1、去氧肾上腺素

● 人工合成。

● 主要激动α1受体,高浓度时也可激动β受体。

● 收缩血管,升血压。可用于低血压。

● 激动瞳孔肌α1受体,产生扩瞳作用,可药用于短效扩瞳。

去氧肾上腺素

去氧肾上腺素

|

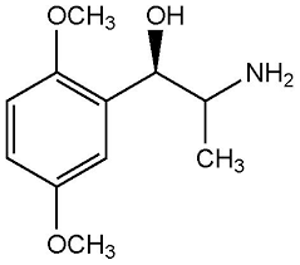

2、甲氧明

● 人工合成。

● 激动α1受体,高浓度阻断β受体。

● 与去氧肾上腺素相似作用于心血管。

甲氧明

甲氧明

|

(三)α2肾上腺素受体激动药

1、羟甲唑啉

● α2受体激动药。

● 收缩血管,临床用于治疗鼻黏膜充血和鼻炎。

|

|

羟甲唑啉

四、β肾上腺素受体激动药

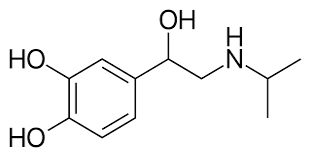

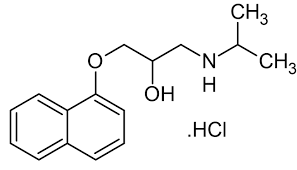

(一)β1、β2肾上腺素受体激动药

异丙肾上腺素

●人工合成。

异丙肾上腺素

异丙肾上腺素

|

(1)药动学

● 口服无效,气雾喷入吸收较快。

● 肝中被COMT代谢,经肾排出。

● t1/2约为2小时。

(2)药理

● 对α受体无作用,但对β1、β2受体有强的激动作用。

● 心脏:激动β1受体,心肌收缩,心率加快。兴奋作用强于肾上腺素。

● 血管与血压:激动β2受体,骨骼肌舒张,收缩压升高而舒张压下降。

● 支气管:激动β2受体,平滑肌松弛,解除支气管平滑肌痉挛,扩张支气管。

(3)临床应用

● 支气管哮喘急性发作。

● 心脏骤停。

● 休克。

● 房室传导阻滞。

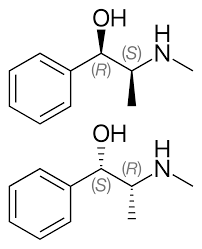

(二)β1受体激动药

多巴酚丁胺

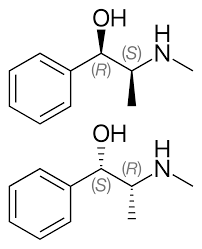

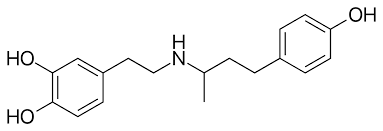

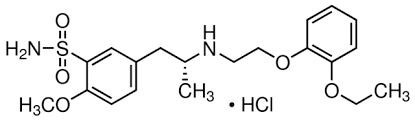

● 人工合成,具有旋光性,临床使用消旋体。

● 左旋激动α1,右旋拮抗α1,消旋体对α的作用抵消,但均可激动β受体。

多巴酚丁胺

多巴酚丁胺

|

(三)β2受体激动药

● 见呼吸系统药物

第三节 肾上腺素受体阻断药

一、α肾上腺素受体阻断药

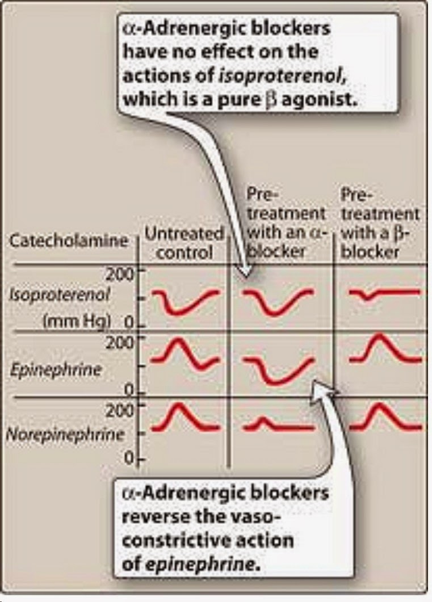

选择性地与α肾上腺素受体结合,阻碍肾上腺素、去甲肾上腺素、以及激动药与α受体结合,产生拮抗作用。

Review:

肾上腺素激动α和β受体,血压升高。

去甲肾上腺素主要激动α受体,血压升高。

异丙肾上腺素主要激动β受体,血压下降。

查看

[α受体阻断药选择性阻断引起血管收缩α1受体,而不影响扩张血管的β2受体。肾上腺素激动β2舒张血管,血压下降。]

(一)非选择性α受体阻断药

1、短效阻断药

● 与受体结合弱,易于解离,作用时间短。

● 竞争性α受体阻断剂。

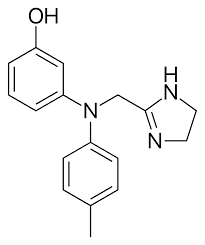

酚妥拉明

● 药动学:注射给药,作用持续30-45分钟。

● 药理:拮抗α1、α2肾上腺素受体。拮抗α1,使血压下降。兴奋心脏,心率加快。

● 临床应用:外周血管痉挛;抗休克;分泌肾上腺素导致的高血压;急性心肌梗死和心力衰退。

多巴酚丁胺

多巴酚丁胺

|

2、长效阻断药

● 结合不同于激动药的位点。

● 共价键结合。

● 非竞争性阻断。

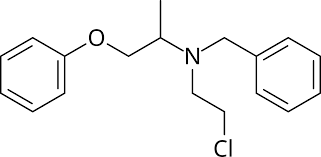

酚苄明

● 持久降压。

酚苄明

酚苄明

|

(二)选择性α1肾上腺素受体阻断药

● 高选择性阻断α1受体。

● 对α2受体作用极弱。

● 降压时心率加快的副作用较低。

1、哌唑嗪:治疗高血压、心功能不全、良性前列腺增生(作用于前列腺α1A受体亚型)。

2、特拉唑嗪:长效,治疗高血压与心功能不全。

3、坦洛新:良性前列腺增生。

哌唑嗪

哌唑嗪

|

特拉唑嗪

特拉唑嗪

|

坦洛新

坦洛新

|

(三)选择性α2受体阻断药

对α2受体选择性、竞争性拮抗。仅作实验研究的工具药。

二、β肾上腺素受体阻断药

选择性阻断β肾上腺素受体。主要作用于心脏、支气管以及肾。

1、药动学

● 口服的生物利用度,个体差异较大。

● 有些药物首关消除较高。

2、药理

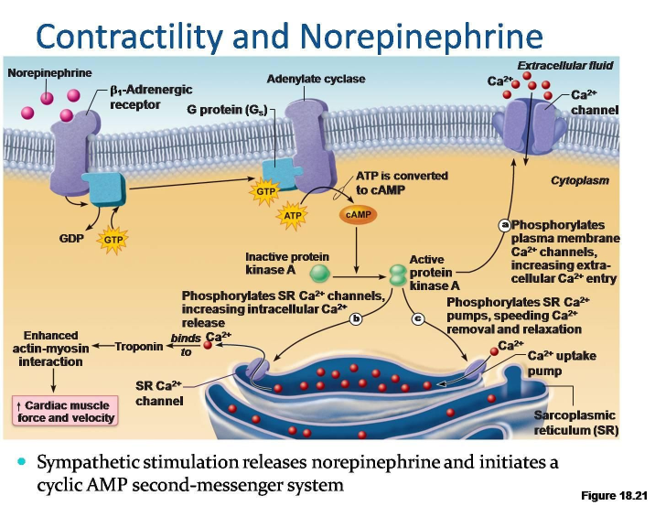

(1)心血管系统

● 拮抗β1受体,心肌收缩减弱与心率减缓。

● 拮抗血管平滑肌β2受体,使血管收缩,血流量减少,血压降低。

(2)支气管平滑肌

● 拮抗支气管平滑肌β2,收缩平滑肌,诱发或加重哮喘。

(3)肾

● 阻断肾小球旁器细胞β1受体,抑制肾素分泌。

3、临床作用

(1)心律失常

(2)高血压

(3)心绞痛和心肌梗死

(4)充血性心力衰减

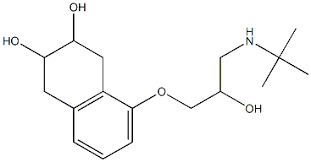

(一)非选择性β1、β2受体阻断药

● 药物:普萘洛尔、纳多洛尔、噻吗洛尔、吲哚洛尔

普萘洛尔

普萘洛尔

|

纳多洛尔

纳多洛尔

|

噻吗洛尔

噻吗洛尔

|

吲哚洛尔

吲哚洛尔

|

(二)选择性β1受体阻断药

● 药物:美托洛尔、阿替洛尔

三、α、β肾上腺素受体阻断药

(一)α1、β肾上腺素受体阻断药

拉贝洛尔(labetalol)、阿罗洛尔(arotinolol)卡维地洛(carvedilol)

(二)α2、β1肾上腺素受体阻断药、β2肾上腺素受体激动药

塞利洛尔(celiprolol)