生理药理学第四章

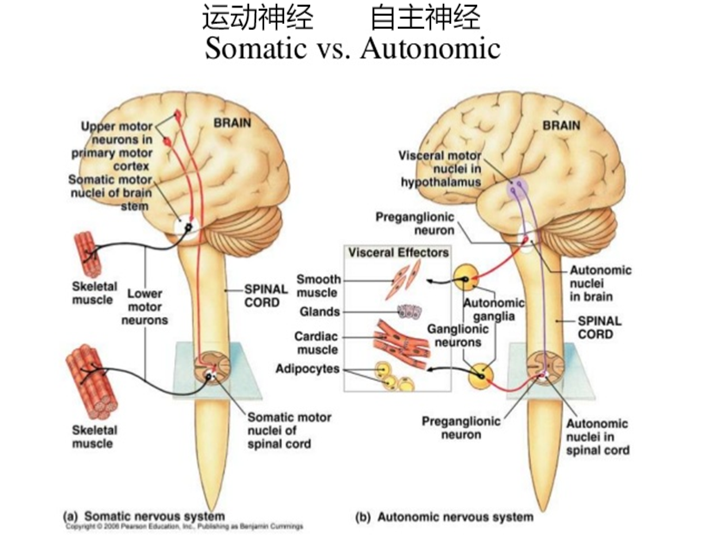

第四章 传出神经系统

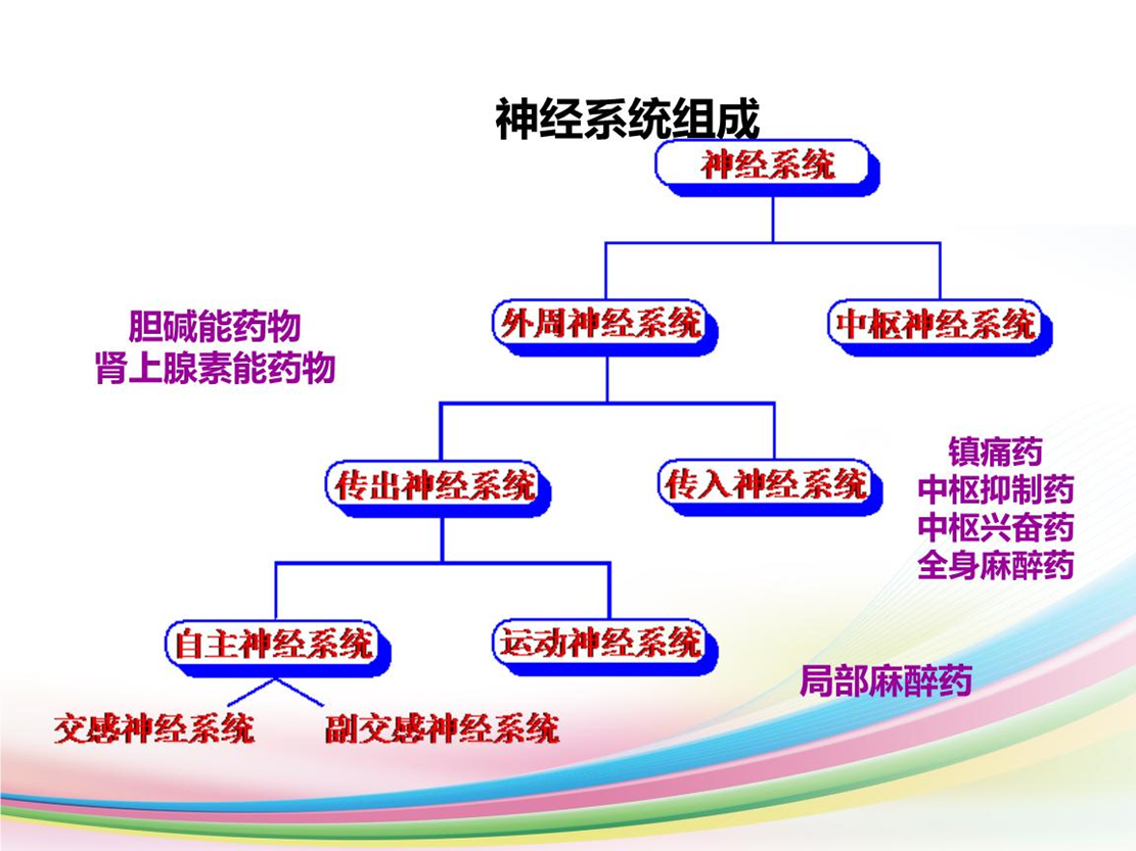

神经系统中枢神经系统 (central nervous system, CNS)

外周神经系统 (peripheral nervous system, PNS)

第一节 传出神经的结构与功能

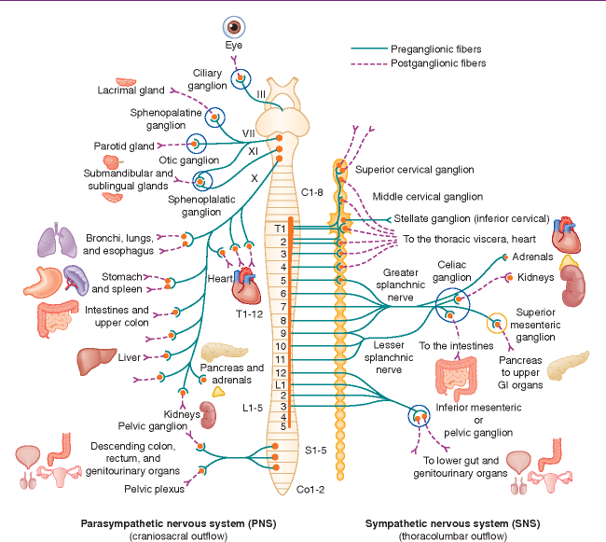

一、自主神经

交感神经系统与副交感神经系统

● 在外周神经节更换神经元。

● 节前纤维与节后纤维。

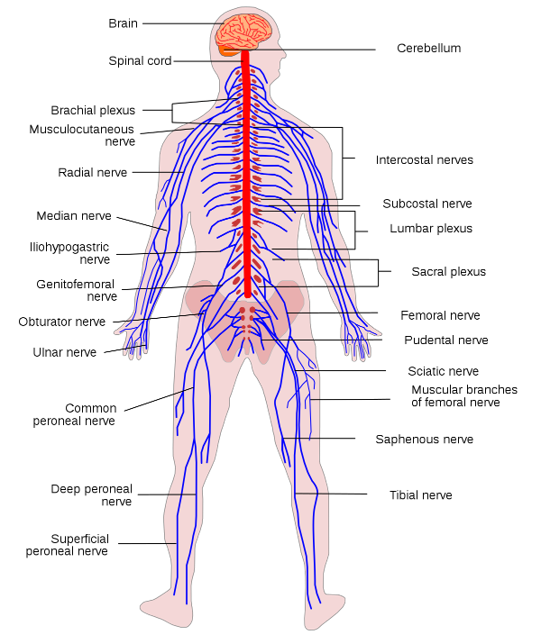

1、交感神经

● 起于脊髓胸。腰段灰质侧角。

● 距效应器较远,节前纤维短。

● 全身分布,反应弥散。

2、副交感神经

● 起于脑干第3,7,9,10以及脊髓骶段。

● 距效应器较近,节前纤维长。

● 反应局限。

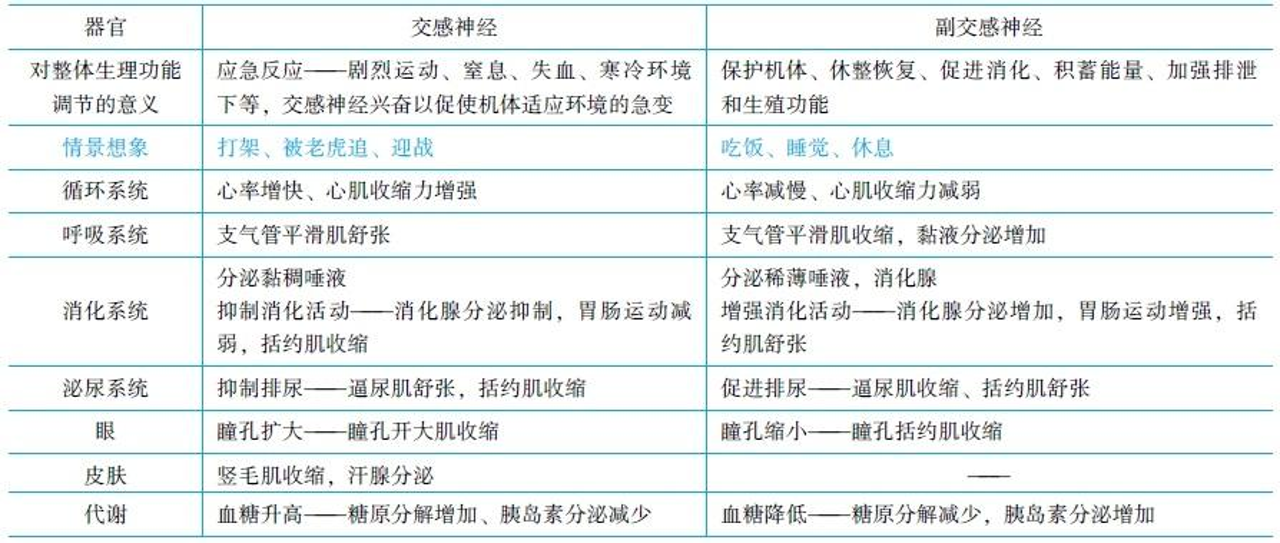

3、生理功能

● 交感与副交感神经系统的双重支配。

● 双方作用常呈现生理拮抗效应。

● 正反调节。

二、运动神经

1、起源于脊髓前角,到达支配的骨骼肌。

2、不更换神经元。

第二节 传出神经系统的神经递质

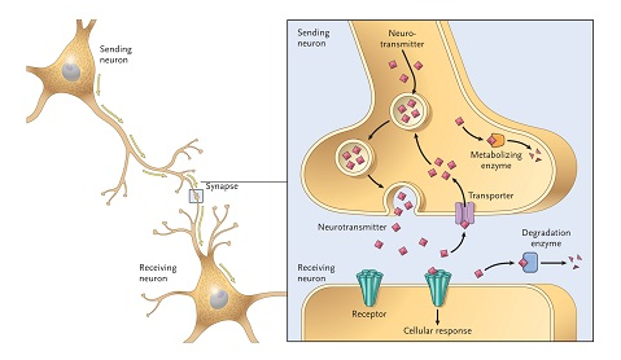

一、神经传递与突触

1、神经递质:神经元之间或神经元与效应器细胞之间传递信息的化学物质。

2、突触(synapse):神经元之间或神经元与效应器细胞之间接触的结构,信息传递的关键部位。

3、突触间隙:神经元之间或神经元与效应器细胞之间间隙。

4、突触由突触前膜、突触间隙、以及突触后膜组成。

5、神经的化学传递。

|

|

二、传出神经的分类

1、胆碱能神经

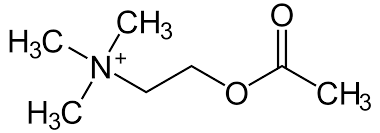

● 递质:乙酰胆碱(acetylcholine, Ach)

● 分布:

1)全部交感和副交感神经的节前纤维;

2)副交感神经的节后纤维;

3)少数交感纤维的节后纤维;4)运动神经。

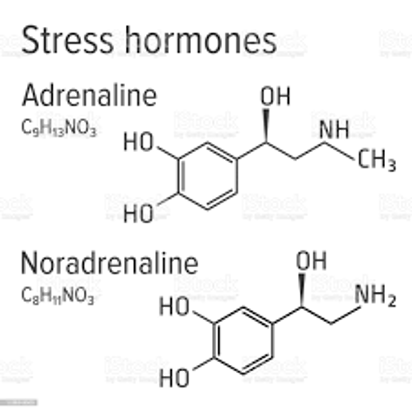

2、去甲肾上腺素能神经

● 递质:去甲肾上腺素(noradrenaline, NA)● 分布:一部分交感神经节后纤维。

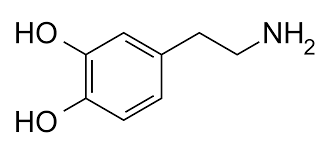

3、多巴胺能神经

● 递质:多巴胺 (dopamine, DA)。

● 分布:一些外周交感纤维,如支配肾及肠膜血管的交感神经。

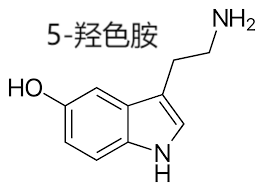

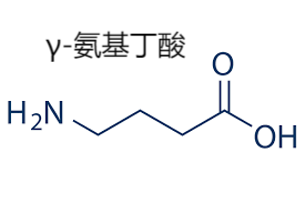

4、非肾上腺素非胆碱能神经

● 递质:非肾上腺素非胆碱 (non-adrenergic and non-cholinergic, NANC)。

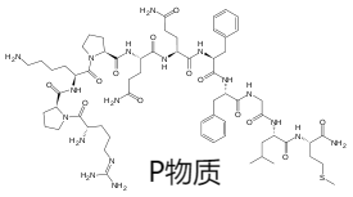

● NANC: 多种物质,如ATP (血管、输精管、膀胱)、5-羟色胺 (肠)、P物质(肠)、神经肽Y (血管)、γ-氨基丁酸 (肠)、一氧化氮(胃、血管)等。

● 肠胃壁神经。

|

|

|

三、传出神经递质的代谢

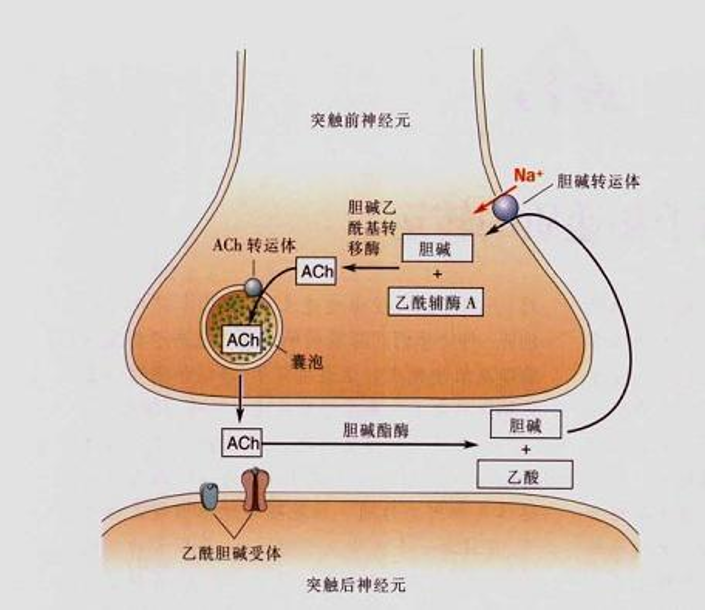

1、乙酰胆碱

(1) 合成:胆碱+乙酰辅酶A经胆碱乙酰化酶催化。

● 胆碱由胆碱转运体从胞外主动摄取。

● Ach合成后,储存于囊泡中。

(2) 释放:由突触前膜释放于突触间隙。

● 神经冲动传导至末梢产生去极化,电压依赖性钙通道开放,钙离子内流,导致囊泡移向前膜。

● 量子释放。

(3) 消除:由突触间隙中的乙酰胆碱酯酶水解。

● ACh作用于后膜受体产生效应。

● ACh 被水解成胆碱和乙酸。

● 胆碱经胆碱转运体再摄取回到前神经元。

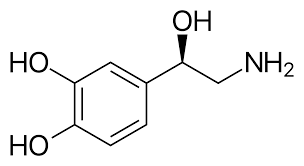

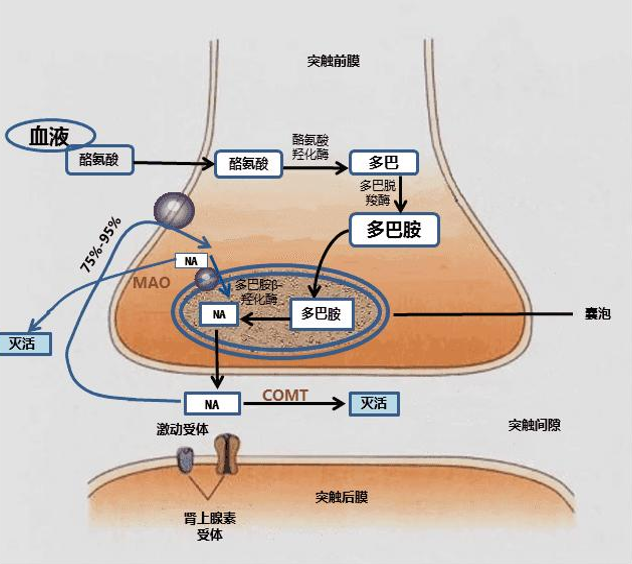

2、去甲肾上腺素

(1) 合成:酪氨酸经酪氨酸羟化酶催化生成多巴,再经多巴脱羧酶生成多巴胺。

● 多巴胺进入囊泡。

● 在囊泡中经多巴胺β-羟化酶生成NA,储存于囊泡中。

(2) 释放:由突触前膜释放于突触间隙。

● 神经冲动传导至末梢产生去极化,电压依赖性钙通道开放,钙离子内流,导致囊泡移向前膜。

● 量子释放。

(3) 消除:由摄取和降解失活。

● NA经其再摄取转运蛋白返回前神经元,或储存于囊泡或氧化灭活。

● 少量NA扩散至血液中,被儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)破坏。

第三节 传出神经系统的受体

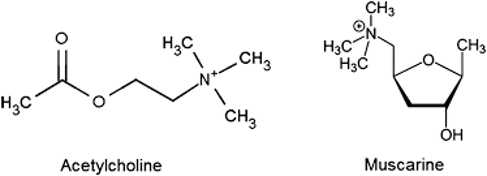

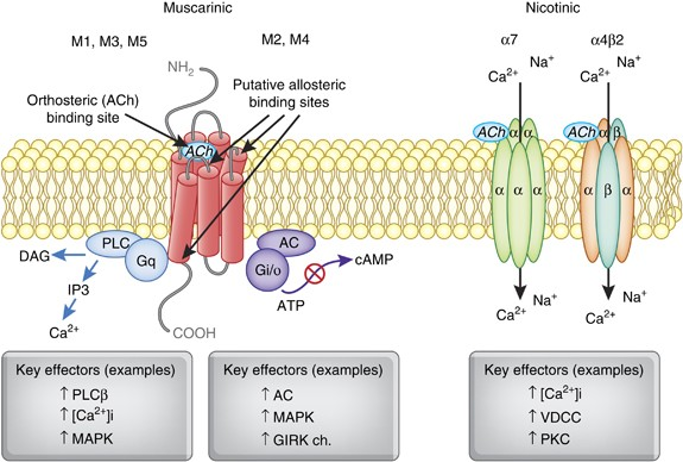

一、胆碱受体

1、M型受体 (mAChR)

(1) 毒蕈 (xùn) 碱乙酰胆碱受体 (Muscarinic acetylcholine receptor, M receptor)。

(2) 毒蕈碱为一种毒性的天然生物碱,可结合乙酰胆碱受体,产生类似的效应。

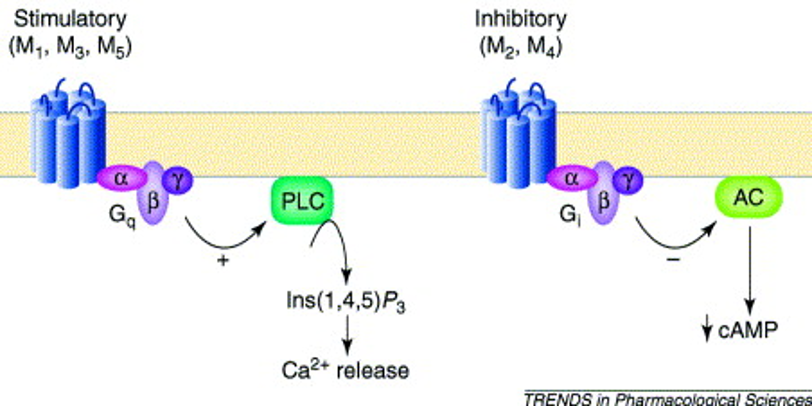

(3) G蛋白偶联蛋白。

(4) 分布于胆碱能神经节后纤维所支配的效应器。

(5) 5种亚型。

● M1受体

● M2受体

● M3受体

● M4受体

● M5受体

2、N型受体 (nAChR)

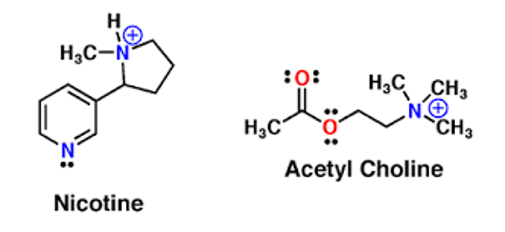

(1) 烟碱乙酰胆碱受体 (nicotinic acetylcholine receptor, N receptor)。

(2) 烟碱(尼古丁) 是一种有毒生物碱,烟草主要成分,可结合乙酰胆碱受体,产生类似的效应。

(3) 配体门控阳离子通道。Ach与受体结合,通道开放,Na+与Ca2+内流,产生去极化。

(4) 根据分布分为 NN和 NM受体。

(5) NN分布神经节,而NM受体分布于神经肌肉接头。

二、肾上腺素受体

与去甲肾上腺素或肾上腺素结合的受体。肾上腺素受体为G蛋白偶联受体。

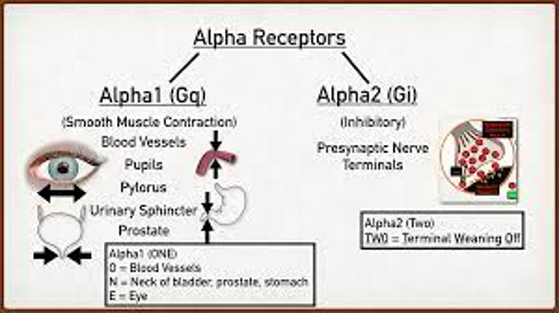

1、α型受体

● α1受体

● α2受体

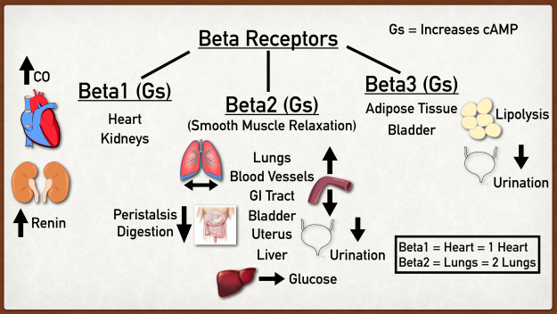

2、β型受体

● β1受体

● β2受体

● β3受体

三、多巴胺受体

与多巴胺结合的受体。

1、多巴胺受体为G蛋白偶联受体。

2、四亚型。D1-4。

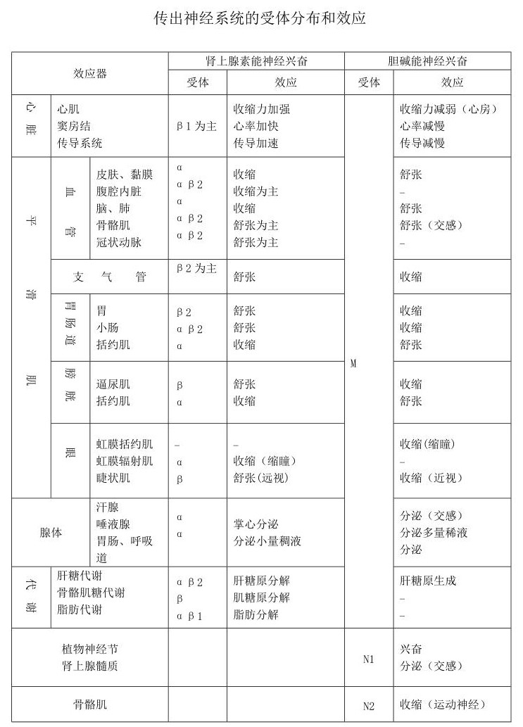

四、受体的分布与效应

生理功能以及药物的效应与其分布密切相关。

拮抗作用

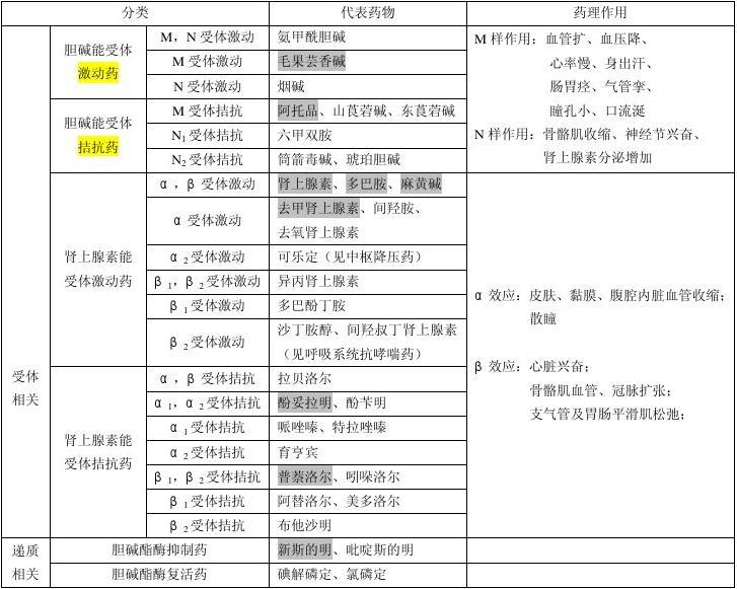

第四节 传出神经系统药物

一、药物作用方式

1、与受体结合: 受体激动药或受体拮抗药。

2、影响递质的合成:尚无临床价值,仅作研究工具。

3、影响递质降解:递质水解酶或转化酶抑制剂。

4、影响递质的储存和释放:抑制递质的再摄取,或促进释放。

二、药物分类

根据药物的作用方式和受体分类。

第五节 骨骼肌的收缩功能

肌肉可分骨骼肌、心肌、与平滑肌。

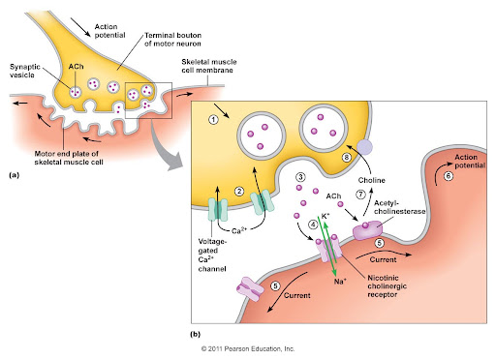

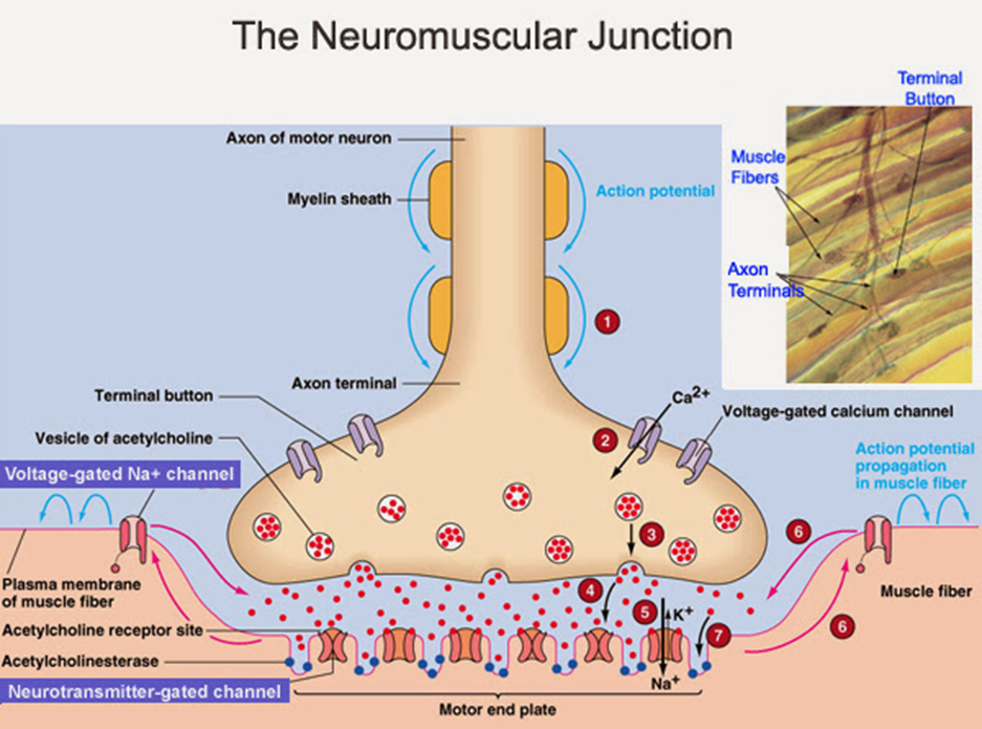

1、神经末梢-骨骼肌节头的结构

● 前膜(运动神经元膜)、间隙、后膜(肌细胞膜,终板膜)。

● 间隙含有细胞外液,并含有水解ACh的胆碱脂酶 (分解ACh为胆碱与乙酸)。

● 神经末梢中存在大量ACh的囊泡。

● 终板膜向细胞内凹陷,存在ACh的N2型阳离子通道受体。

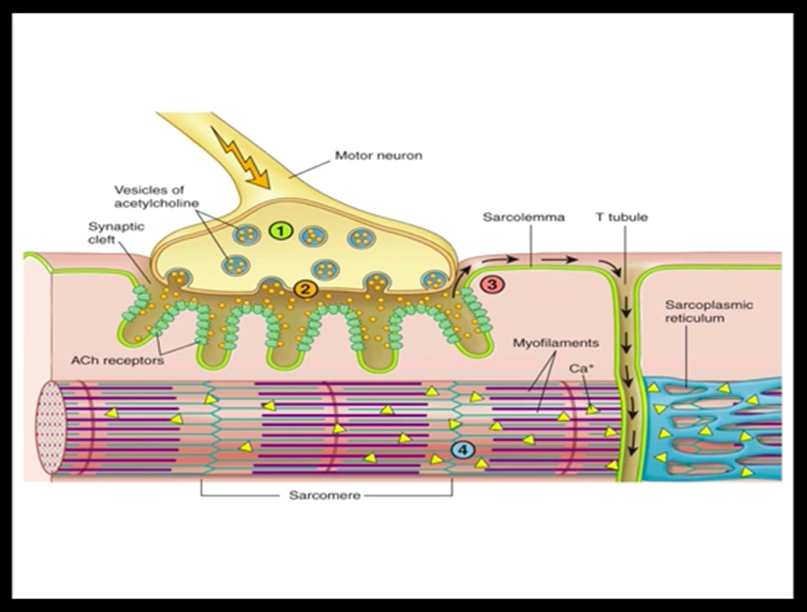

2、接头处兴奋的传递

● 刺激引发神经末梢产生动作电位(兴奋),造成膜的去极化,电压门控Ca2+通道开放,钙离子内流。

● 诱导囊泡与前膜融合,ACh的量子释放到间隙中。

● ACh与后膜的受体结合,激活阳离子通道开放,Na+内流。

● 终板膜产生局部电位,并引发邻接的肌细胞去极化到达阀电位,引发肌细胞膜传导的动作电位。

● ACh被胆碱酯酶清除。

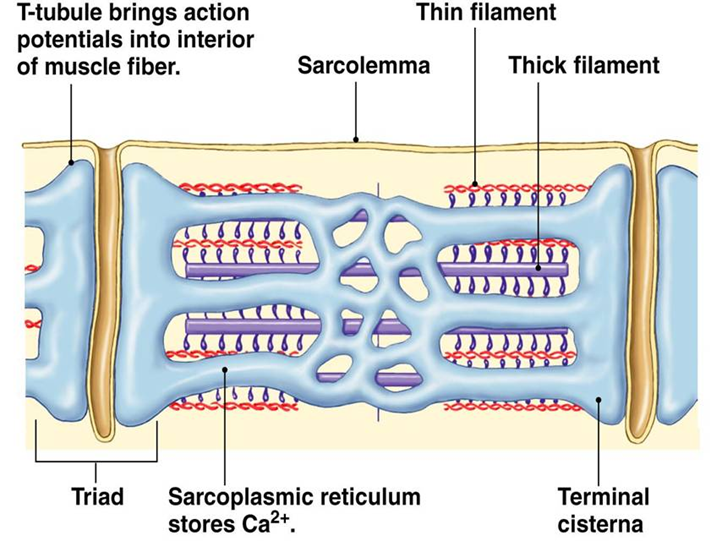

3、肌管系统

● 横管(T-tube)、纵管(L-tube),肌质网(sarcoplasmic reticulum)、终池(terminal cisterna)、三联管(Triad)、肌节(sarcomere)。

● 横管将肌细胞兴奋电位沿横管膜传入细胞内部;纵管或肌质网储存、释放、再集聚钙离子;三联管衔接电位变化以及肌节收缩。

4、骨骼肌的兴奋-收缩偶联

● 电兴奋通过横管传入肌细胞。

● 三联管结构处的信息传递。

● 肌质网释放和再聚积钙离子。

|

|

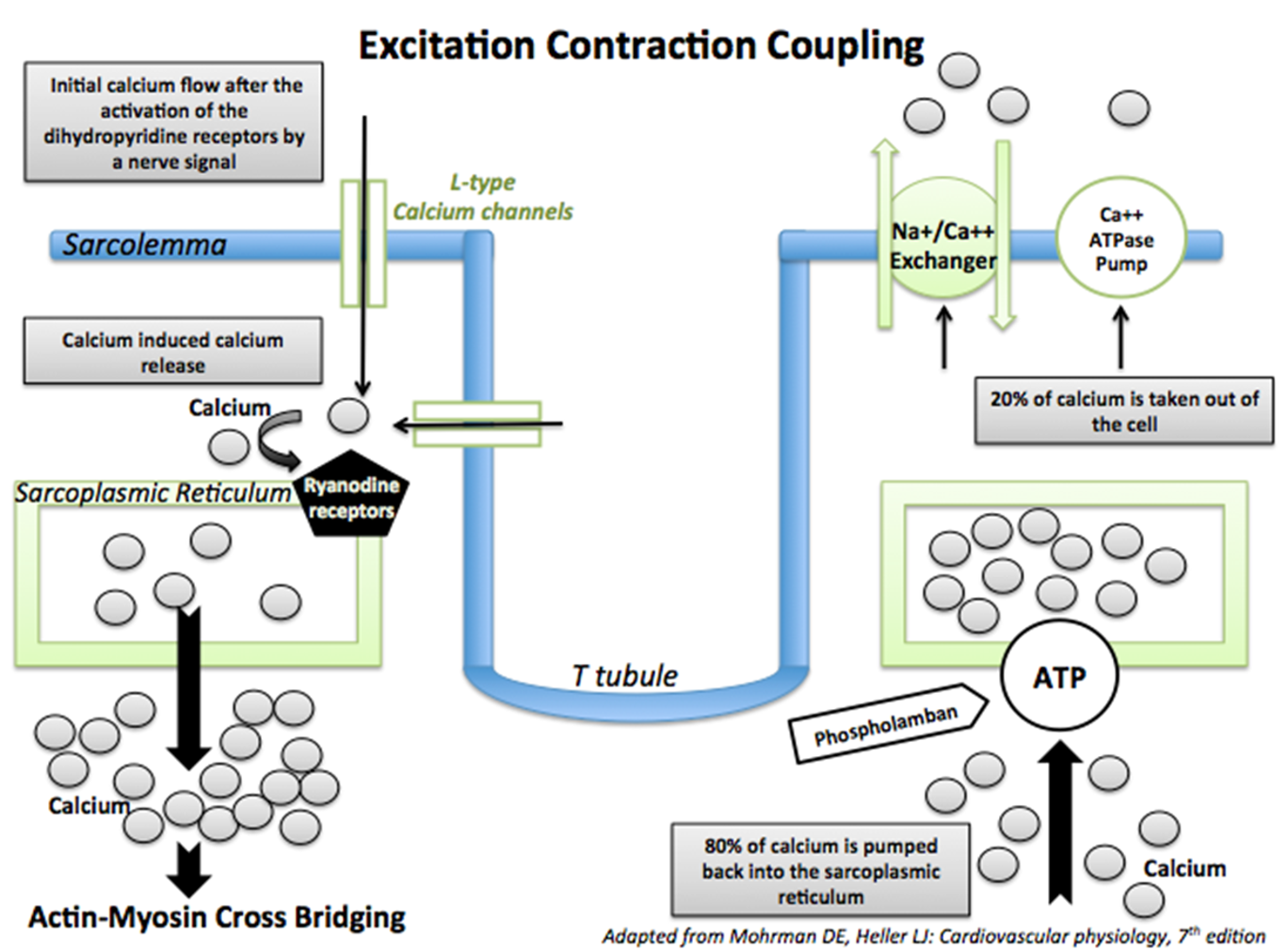

5、电-Ca2+信号传递

(1)肌膜上动作电位传入肌细胞内部,激活膜上的L-型钙通道,钙离子通过。

(2)钙离子激活肌质网膜的雷诺丁受体,激活钙离子释放通道,终池的钙离子进入胞质。

(3)高浓度的钙离子触发肌丝滑行。

(4)肌质网膜的ATP酶依赖的钙泵开始启动。钙泵逆浓度差将80%的Ca2+从胞浆转运到肌质网中。剩余10-20%的

钙离子由位于细胞膜上的钙-钠交换体或钙泵排出。

(5)由于肌质中钙离子浓度降低,钙与肌钙蛋白解离,引起肌肉舒张。

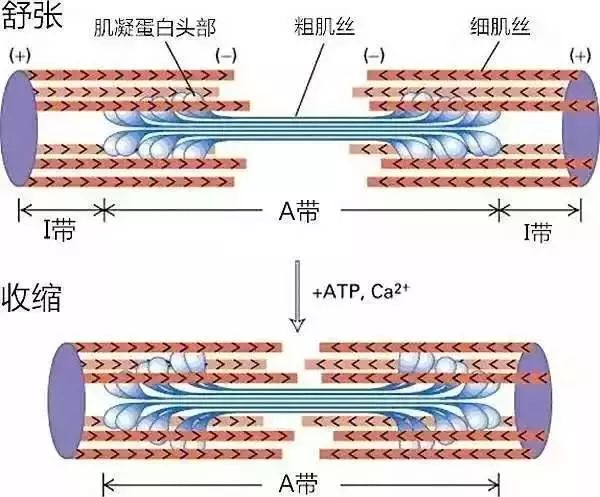

6、肌丝与横桥组成

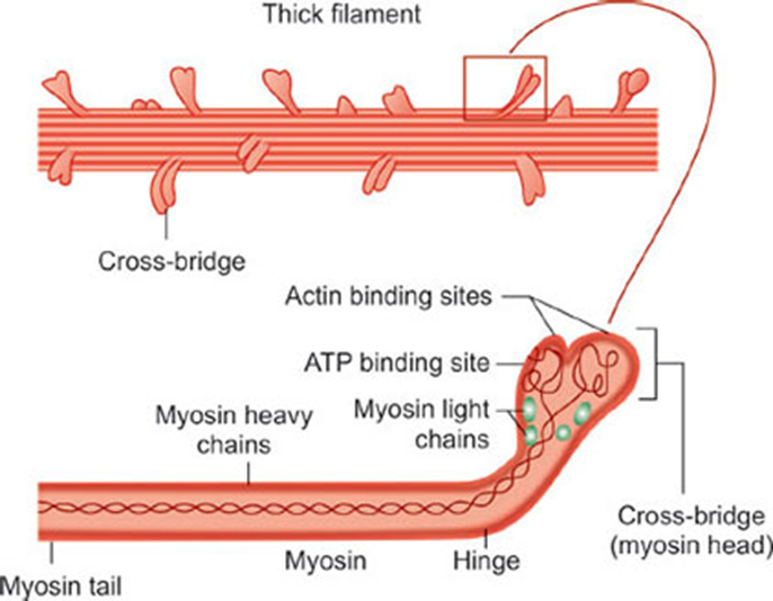

● 粗肌丝:肌球蛋白 (myosin)。蛋白分子呈长杆状,一端为双球型,并裸露在粗肌丝表面,形成横桥。横桥头上有ATP结合位点,具有ATP酶的作用,而且也存在与actin (肌动蛋白) 结合位点。每个肌节由200-300个肌球蛋白分子,

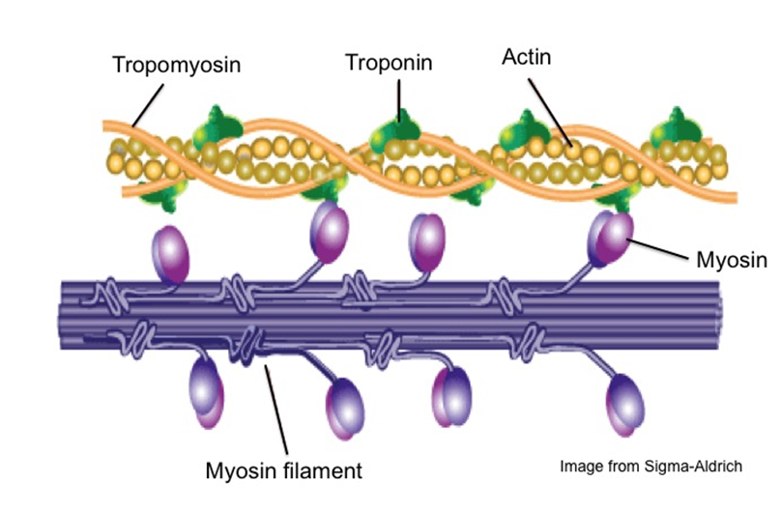

● 细肌丝: 60%为肌动蛋白(actin),单体呈球型,聚合为双螺旋状,成为细肌丝的主干。另两类蛋白(调节蛋白),原肌球蛋白(tropomyosin)与肌钙蛋白 (troponin)。原肌球蛋白也呈双螺旋结构。

在肌肉安静状态,原肌球蛋白处于肌动蛋白和横桥之间,阻碍两者相互作用。

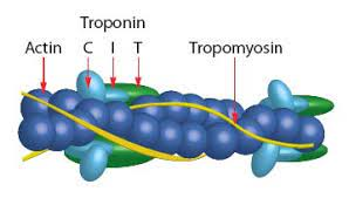

● 肌钙蛋白不直接和肌动蛋白相连接,而是以一定间隔出现在原肌球蛋白的双螺旋结构上。肌钙蛋白有三个亚基,其中TnC和钙离子结合,TnT使整个蛋白结合于原肌球蛋白上,而TnI传信息给原肌球蛋白,引起蛋白构象变化,解除对肌动蛋白和横桥结合的阻碍作用。

7、肌丝滑行的过程

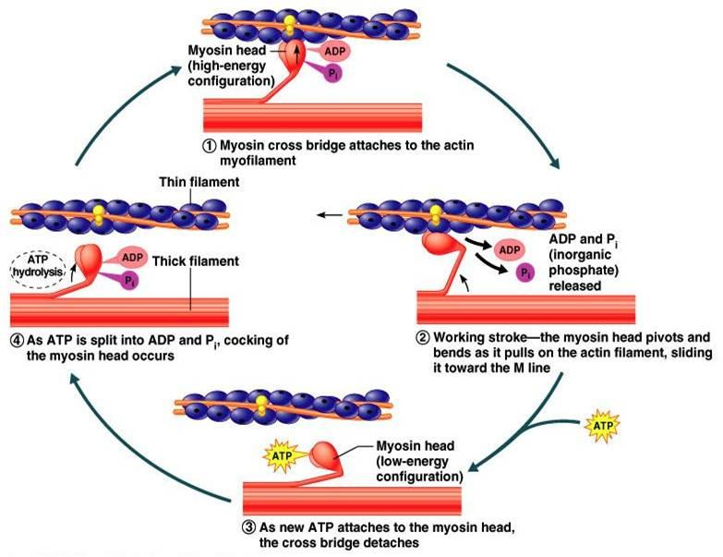

(1)在舒张状态(静息)下,横桥ATP酶水解ATP产生能量,处于高势能和高亲和力状态。

(2)胞质钙离子浓度升高,触发横桥与肌动蛋白的结合,ADP和磷酸离子解离。

(3)横桥构象改变,其头部向桥臂扭动45度而拖动细肌丝滑行,缩短肌节长度。

(4)随钙离子浓度下降,横桥再与ATP结合导致亲和力降低而与肌动蛋白分离。

(5)一个周期所需时间为20-200毫秒,将ATP的化学能转化为机械能,从而导致肌肉收缩运动。

本章小结

1、神经系统组成

2、传出神经的结构与功能(交感与副交感)

3、传出神经系统的神经递质(乙酰胆碱与肾上腺素)

4、传出神经系统的受体(M, N, α, β)