生理药理学第二章

第二章 药物代谢动力学

研究药物在体内变化规律。

1、药物在体内的吸收 (Absorption)、分布 (Distribution)、代谢 (Metabolism)、排泄 (Excretion),ADME过程随时间变化的规律。

2、定量描述血药浓度随时间的变化以及机体对药物处置速率。

第一节 药物的体内过程

一、药物的跨膜转运

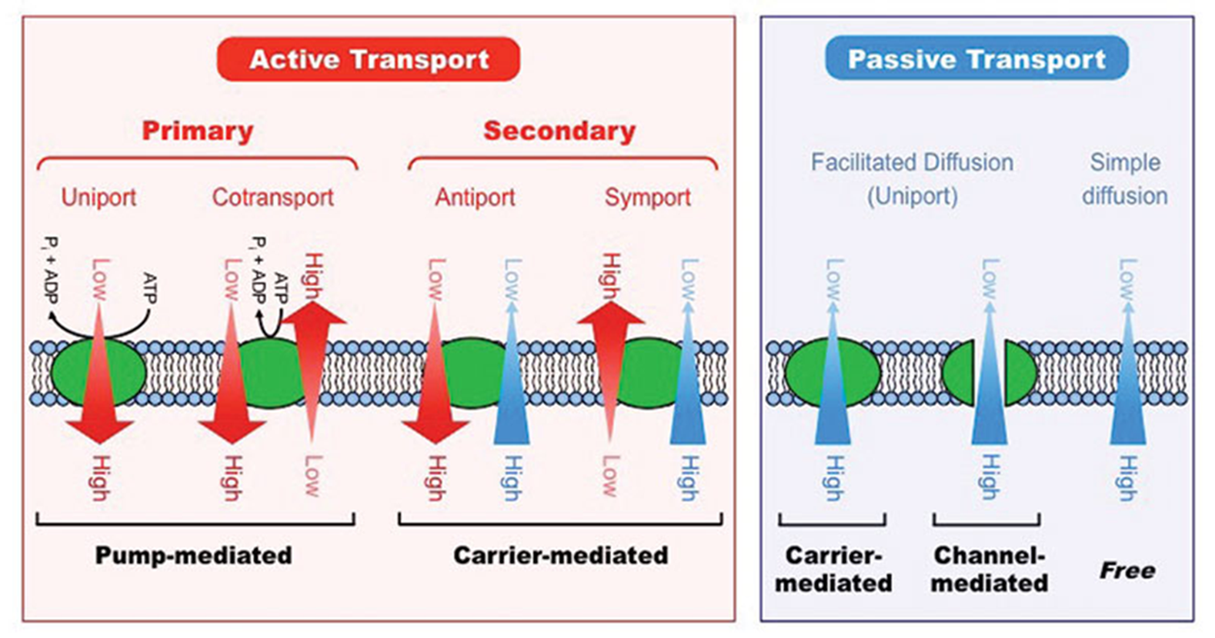

跨膜转运方式

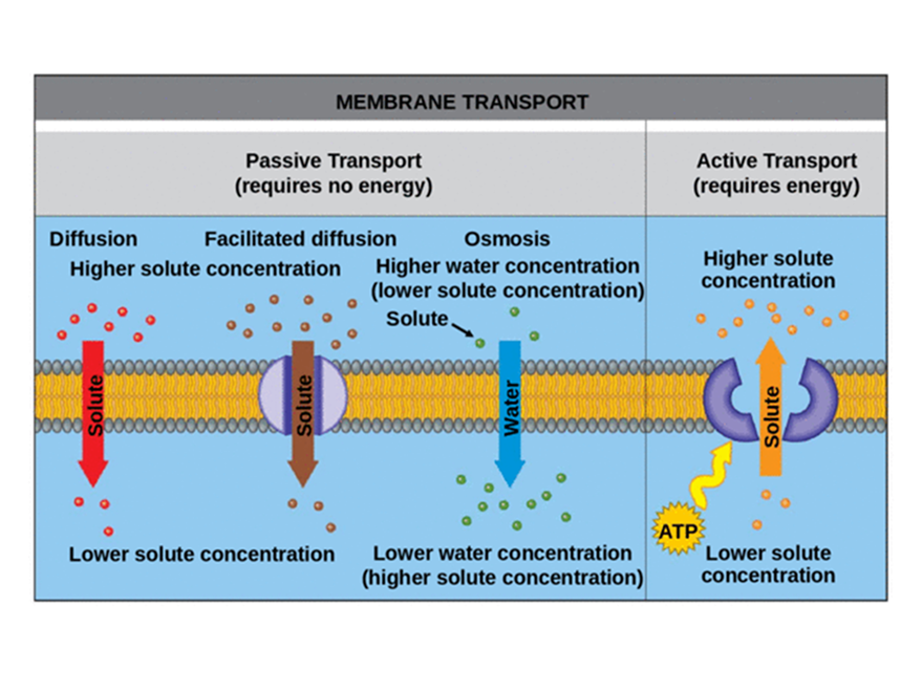

A、被动转运(passive transport):不需要能量,按浓度梯度方向(高到低)运输。

●简单扩散:可通透的脂溶性分子,药物分子溶于脂质膜而被动扩散,最常见的药物转运方式。

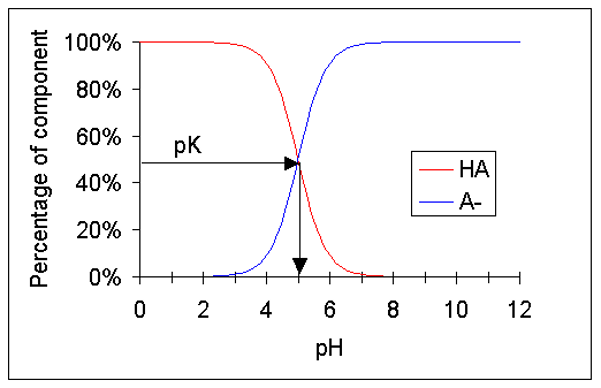

影响因素: (1) 膜内外浓度差;(2) 药物溶脂性:(3) 药物的解离度;(4) 环境的pH。

●易化扩散:按浓度梯度,转运不通透的非脂溶性分子,但需要膜转运蛋白介导。存在饱和与竞争性抑制现象。

B、主动转运(active transport):需要能量 (通常来自 ATP 水解) 以对抗浓度梯度。

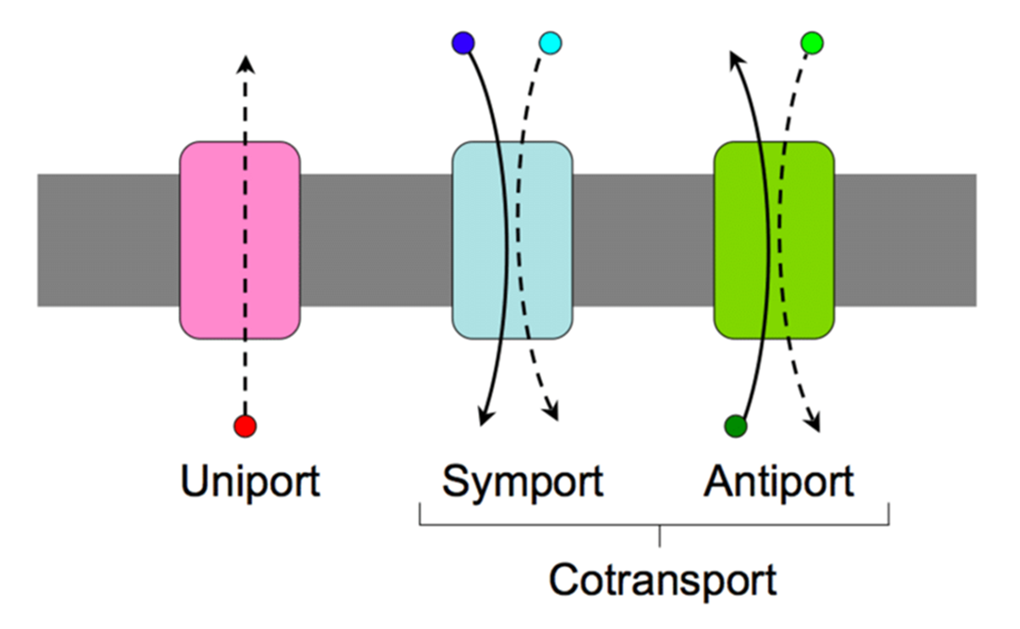

● 一级主动:转运蛋白含ATP 水解酶以产生能量,协助药物分子跨膜转运。原发性主动转运。

● 二级主动:不直接偶合ATPase,而是利用其它一级主动转运蛋白产生的离子梯度。继发性主动转运。

单转运、共转运、同向转运、反向转运(Uniport, Cotransport, Symport, and Antiport)

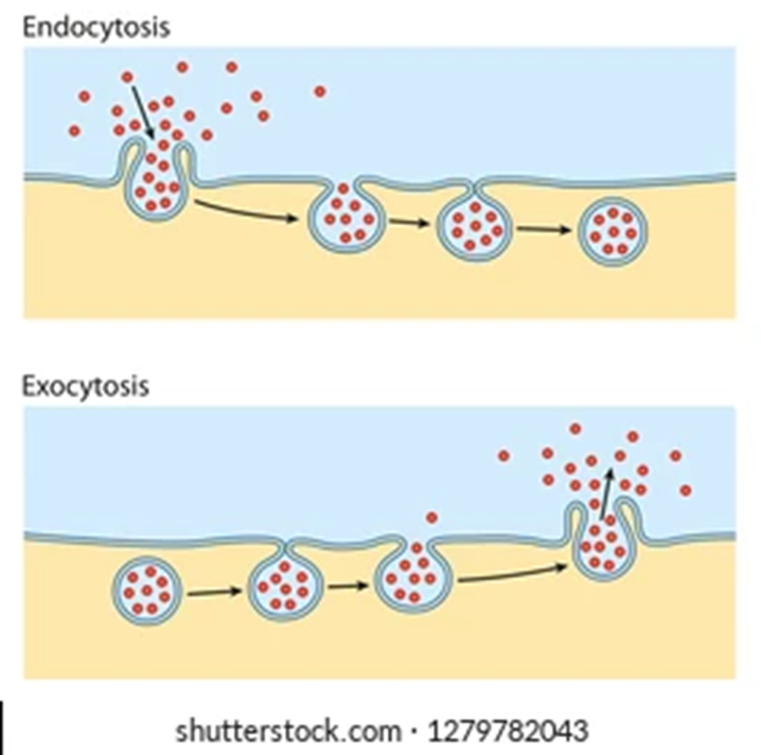

C、膜动转运(cytosis): 多个蛋白分子参与,需要能量。

● 入胞(胞吞):蛋白质等大分子物质。

● 出胞(胞吐):液态分子外排。

D、药物转运体

● ATP水解酶结合转运体 (一级主动)

● 溶质载体 (二级主动)

● 摄取转运体与外排转运体

二、药物的吸收

药物由给药部位进入血液循环的过程。

吸收受药物的理化性质、剂型、血流量、给药途径的影响。

1、药物的理化性质

● 溶脂性:脂溶性药物易被扩散吸收。经主动转运体转运,也易被吸收。

● 解离度:易解离的弱酸或弱碱性药物,解离后不易吸收。

● 分子量:分子量大,无论脂溶或水溶,不易吸收。

2、给药途径

● 静脉注射直接到血液。

● 气雾吸入>腹腔注射>舌下给药>肌肉注射>皮下注射>口服>直肠给药>皮肤给药

(1) 消化道内吸收 (口服给药的吸收部位)

● 药物的理化性质

● 机体方面:肠胃的 pH; 胃排空与肠蠕动;肠胃内容物;药物转运体;首关效应。

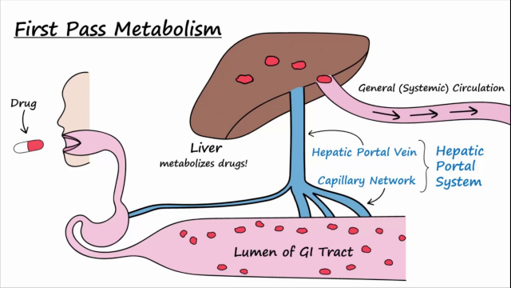

● 首关效应:药物口服后被肠壁或肝脏的酶代谢,进入人体循环系统有效药量减少。

(2) 舌下给药

● 血流丰富,吸收快。

● 面积小,吸收量有限。

(3) 直肠给药

● 防止对上呼吸道的刺激。

● 避开肝脏的首关效应。

三、药物的分布

药物吸收后随血液到达各组织器官的过程。药效取决于药物进入靶器官的速度与浓度。

1、药物与血浆蛋白结合

● 结合的饱和性:加大药物用量,血液蛋白结合饱和后,增加游离型药物,药效增强,但也可产生中毒。

● 药物间竞争性抑制:联合用药时,药物间发生与血液蛋白结合的竞争抑制现象,使药效增强,但也可产生中毒。

药物与血浆蛋白结合率 = [结合型药物浓度]∕[总药物浓度]

2、细胞膜屏障

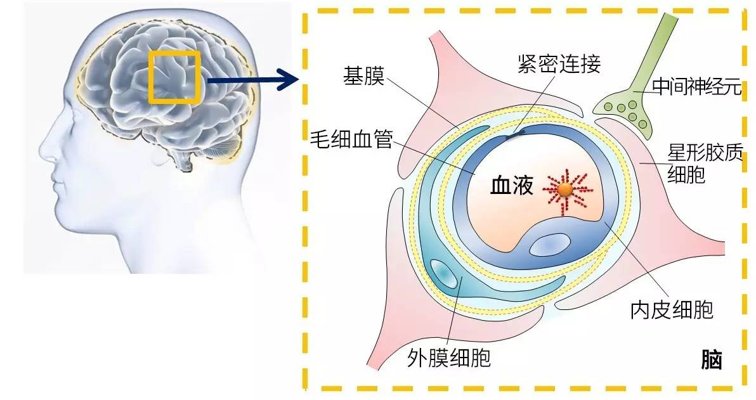

(1)血脑屏障 (blood-brain barrier, BBB)

● 毛细血管壁的内皮细胞、脑的星形胶质细胞末端和嵌入毛细血管基底膜中的周细胞形成。

● 高选择性的内皮细胞半透性边界屏障,可防止血液中的物质非选择性地进入神经元。

● 允许一些小分子通过被动扩散通过,以及选择性地主动运输对神经功能至关重要的各种营养物质、离子、有机阴离子和大分子(如葡萄糖和氨基酸)。

● 毛细血管壁的内皮细胞表达外排性转运体(P-gp), 使一些高亲脂性药物不能进入血脑屏障。

|

|

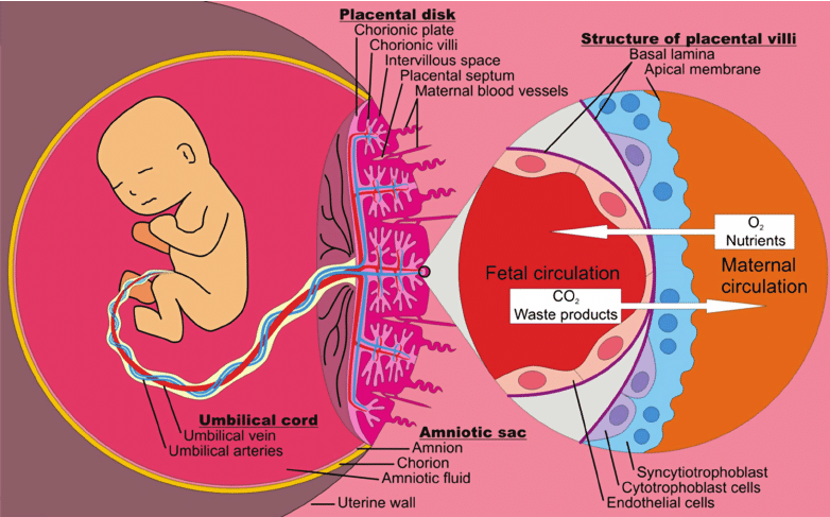

(2)胎盘屏障

● 由母体和胎儿双方组织构成、胎盘绒毛组织与子宫血窦间的屏障。绒毛膜、绒毛间隙和基蜕膜构成。

● 绒毛膜内含有脐血管分支,存在很多大小不同的绒毛,并分散在母血之中,吸收氧和营养成分,排泄代谢产物。

● 胎盘屏障阻止水溶性或解离性药物通过,但可通过脂溶性高的药物,可能导致毒性以及畸胎。

(3)血眼屏障

(4)血-关节囊液屏障

3、体液pH

生理条件下,细胞外液pH为7.4。体液的pH影响药物的离解度,因而对药物的分布也会产生影响。

4、器官的血流量

肝、肾、脑、肺等高血流量的器官,药物分布快且浓度高。皮肤与肌肉等低血流量器官,药物分布慢。

5、药物与组织的亲和力

如甲状腺对碘有高亲和力,碘的浓度在该组织浓度远超其它组织。

6、药物转运体

四、药物的代谢

药物在体内发生化学结构改变的过程。代谢主要器官为肝脏。其次为小肠、肾、肺以及脑。

1、代谢方式

(1)I相反应

● 氧化、还原、水解反应。主要由肝微粒体混合功能氧化酶以及非微粒体酶催化。

● 混合功能氧化酶不是一种酶,而是一组酶,包括细胞色素P-450,NADPH细胞色素P-450还原酶、细胞色素B-5NADH-细胞色素B-5还原酶、芳烃经化酶、环氧化物水化酶等。

● 向药物引入极性基团, 如-OH、-COOH、-NH2、-SH等。

(2)II相反应

● 药物的极性基团与体内水溶性较大的内源性物质结合反应,如葡萄糖酸、醋酸、硫酸、氨基酸等。

● 由非颗粒体专一性酶催化。

多数药物接受两相反应,生成易溶于水且极性高的代谢物,以迅速排出体外。

2、代谢酶

(1)特异性酶

● 具有特异性。

● 催化特定的药物或化合物,如胆碱酯酶、单胺氧化酶等。

(2)非特异性酶

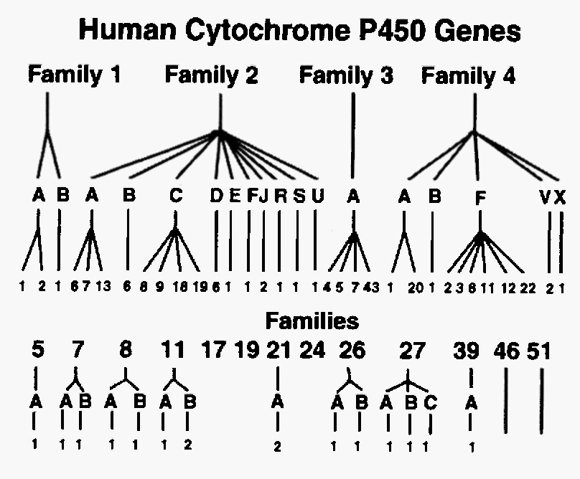

● 细胞色素P450 (cytochrome P450, CYP): 主要存在肝细胞内质网,能催化数百种药物分子的代谢,称为“肝药酶”。

● 基因大家族,从人体中已分离出的70余种。

● 特性:选择性低;易受多种因素的影响,如遗传、年龄、性别、营养状态等。

3、影响代谢的因素

(1)遗传因素

● 突变体的存在。

(2)环境因素

● 化学分子对CYP酶活性的提高与抑制。

(3)生理因素与营养状态

● 年龄。新生儿肝药酶活性低,用药要减量。

● 性别。女性的CYP2C19及CYP3A4活性高于男性。

● 节律。夜间酶活性高,昼间较低。

● 食物。

五、药物的排泄

药物以及其代谢物被排出体外的过程。肾脏是主要的排泄器官,由肾脏随尿排出。

气体与挥发性药物由肺排出,而有些药物从胆汁、乳腺、汗腺、唾液、头发以及皮肤排出。

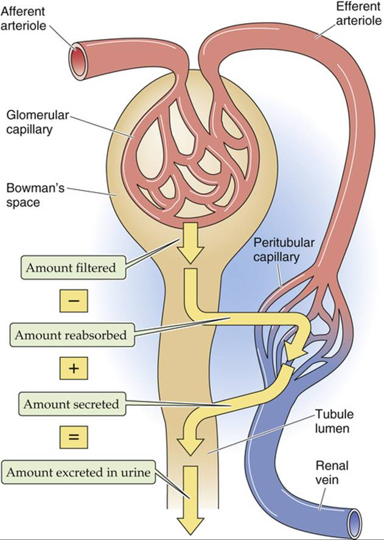

1、肾排泄方式

(1)肾小球滤过

● 筛状滤过膜,可滤过游离型药物或代谢物。

● 血液结合型药物分子量超50000,不能滤过。

● 新生儿与老人肾小球滤过率降低。

(2)肾小管重吸收

● 主动重吸收身体必需品,如葡萄糖、氨基酸、维生素以及电解质等。

● 被动重吸收为被动扩散。

(3)肾小管分泌

● 主动转运有机酸和有机碱系统。

● 新生儿与老人的肾小管分泌功能较低。

药物肾排泄=滤过-重吸收+分泌;或药物肾排泄率=(1-FR) (过滤率+分泌率)

FR为重吸收比例分数。

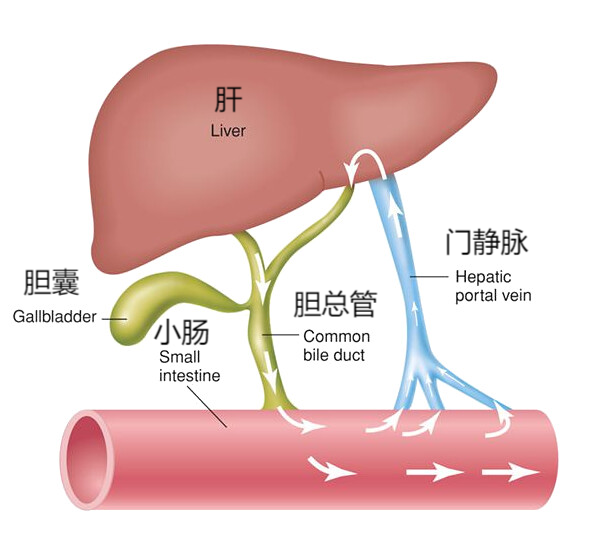

2、胆汁排泄

(1)极性强水溶性代谢物可自胆汁排出。

主动转运过程需要能量。分子量大于500、小于5000的极性代谢物。由胆汁排入小肠、从粪便排出。

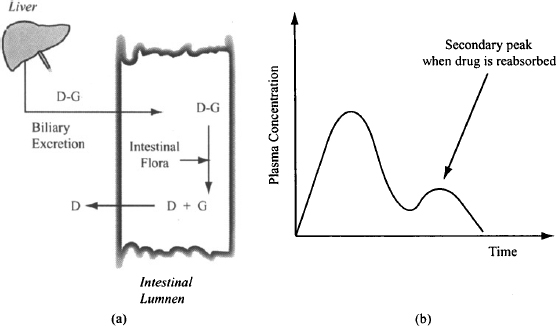

(2)肝肠循环

● 肠黏膜上皮细胞重吸收,经门静脉、肝脏重新进入体循环。

● 肝肠循环延迟药物的排泄。

● 肝肠循环的药物血液浓度与时间的关系呈双峰。

3、其它排泄途径

● 肠道排泄

● 乳汁排泄

● 汗液、唾液、泪液、皮肤、肺等。

第二节 药物代谢动力学的数学模型

一、数学模型

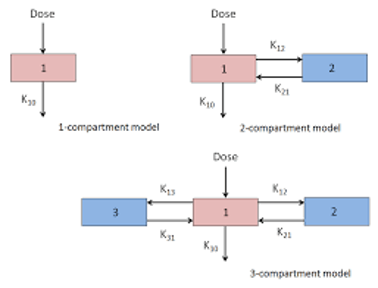

1、房室模型

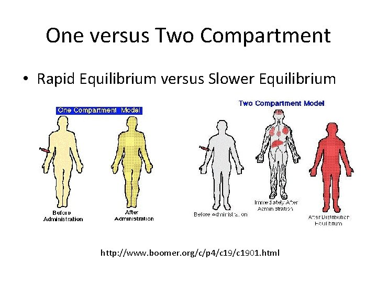

机体由若干个房室组成。

● 开放性一室模型:给药后药物立即均匀地分布整个身体。药时曲线呈直线。

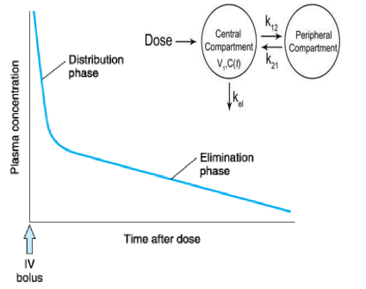

● 开放性二室模型: 中央室与周边室,药物仅从中央室消除。

2、非房室模型

数学的概率论与统计学为理论根据,统计每个药物分子在体内滞留时间。药时曲线为随机变量的总和,概率的统计曲线。

|

|  |

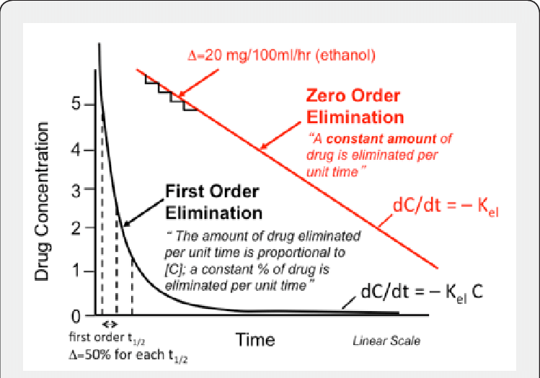

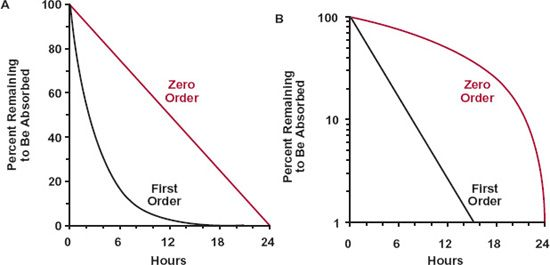

3、药物消除速率过程

(1)一级动力学过程

● 药物消除速率与药量的一次方成正比。

● 血药浓度-时间曲线为指数曲线,lnC对T作图为直线。

● t1/2恒定,与剂量无关。

● 血药浓度-时间曲线下面积(area under curve, AUC) 与剂量成正比。

● 药物消除取决于t1/2,约经5个t1/2,药物完全消除。

(2)零级动力学过程

● 药物消除速率与药量的零次方成正比。

● 单位时间消除的药量相等,与药物浓度无关。

● 半衰期是一个不恒定的数值。

● AUC与剂量不成正比。

● 当药物浓度降至最大消除能力以下时,则转为一级动力学消除。

(3)米-曼速率过程

● 一级与零级动力学相互移行的过程。

● 高药浓度时为零级,而低药浓度时为一级。

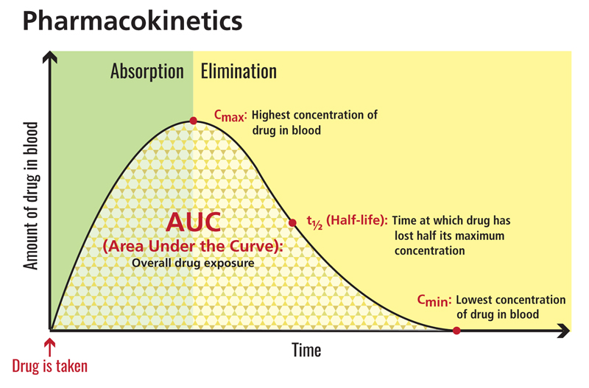

二、药动学参数

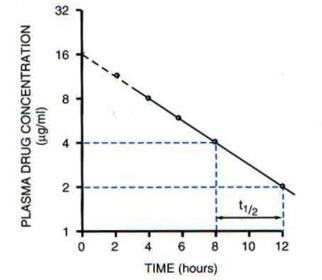

1、半衰期 (half-life, t1/2)

血液中药物浓度降低一般所需时间。

● 一级动力学,t1/2后药物为50%,2个t1/2后药物为25%,5个t1/2后药物尚有3%。

● 零级动力学,药物t1/2与药物起始浓度成正比。药量大,t1/2长。

● 生理意义:给药间隔;消除时间;血药浓度。

2、表观分布容积 (Vd)

体液总体积,不代表实际的生理空间。

● 给药剂量。

● 药物分布与摄取程度。

3、AUC, 血液浓度-时间曲线下面积

摄取药物相对量。

4、生物利用度(bioavailability, F)

药物进入血液的程度和速度。

● 静脉注射设为100%,其它途径给药的AUC与静脉注射的AUC比较计算。

5、总体清除率(Cltot)

单位时间内清除含有药物的血浆体积。

● 血浆清除率。

● 肝、肾、其它途径清除率的总和。

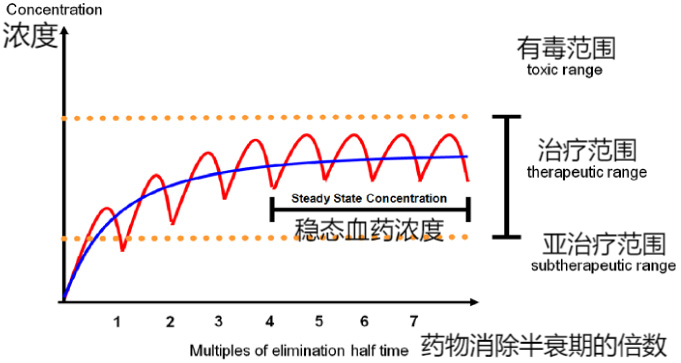

6、稳态血药浓度

多次给药达到稳态时,血药最大浓度。

● 稳态时药-时曲线浓度的峰值为稳态血药浓度(Css, max)。

● 稳态时浓度谷值为最小血药浓度(Css, min)。

● 稳态时血药浓度的平均称为稳态平均血药浓度。

本章小结

1、药物的体内过程

(1)转运 (扩散、主动或被动转运)

(2)吸收 (口服给药、首关效应)

(3)分布 (细胞膜屏障)

(4)代谢 (I 和II相反应,肝药酶)

(5)排泄 (肾排泄、胆汁排泄)